��3�́@�ϐ��ƌ^

�y�w�K���e�Ƃ˂炢�z

�@�{�͂ł́A�u�ϐ��v�ɂ��Ċw�K���܂��B�ϐ��Ƃ����Ă����w�̕������ɏo�Ă���ϐ��Ƃ͂�����ƈӖ����Ⴂ�܂��B�v���O���~���O�̐��E�ł́A�ϐ��Ƃ́A�f�[�^�̋L���i�i�[�j�ꏊ�̂��Ƃ��w���܂��B�@�E�E�E�@�ƌ����Ă��A�܂��s���Ɨ��Ȃ���������܂���ˁB�������A���͂��łɊF�́u�ϐ��v�Ɂg�����h���Ă���̂ł��B

�Ⴆ�A�u�G�f�B�b�g�v�R���|�[�l���g�́uText�v�v���p�e�B�ɂ̓G�f�B�b�g���ɓ����Ă���g�����h���L������Ă��܂����A�uWidth�v�v���p�e�B�ɂ́g���̉����̒l�h���L������Ă��܂��B���̈Ӗ��ŃR���|�[�l���g�̃v���p�e�B�͕ϐ��������̂ł��B

�������A���́uText�v���p�e�B�̕ϐ��v�ƁuWidth�v���p�e�B�̕ϐ��v�ɂ͑傫�ȈႢ������܂��B�Ƃ����̂́AWidth�v���p�e�B�́u���̒l���Q�{����v�A���邢�́u�T��������v�Ȃǂ̌v�Z�i�Z�p���Z�j���ł���̂ɑ��AText�v���p�e�B�ɂ͎Z�p���Z�͂ł��Ȃ�����ł��B�ł�����R���s���[�^�̒��ňꗥ�Ɉ������Ƃ͂ł��܂���B�ǂ����A�ϐ��͂��̐����ɉ����āg�^�C�v�����h���Ă������Ƃ��K�v�Ȃ悤�ł��B�����ŁA�u�ϐ��̌^�v�Ƃ����T�O������܂��B

�ȏ��O���ɂ����āA�{�͂̊e�߂����m���߂Ȃ���ǂݐi��ōs���A�u�ϐ��v����сu�ϐ��̌^�v�̊T�O�𗝉����邱�Ƃ��ł���͂��ł��B�܂��A�����Ǝ��̕ϐ����v���O�������Œ�`���Ďg�p���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��i������u�ϐ��̐錾�v�ƌ����܂��j�B

�ϐ��̓v���O���~���O�̊�b���̊�b�ł���A�܂������ɏ��S�҂��܂����₷���Ƃ���ł�����܂��B�ǂ����A�Ă��˂��ɗ����ǂ��Ȃ���w�K���čs���ĉ������B�{�͂𗝉�����v���O���~���O�w�K�̍ŏ��́g�֖�h��˔j�������ƂɂȂ�܂��B

����R�͂̍\����

|

�R�|�P�@�@�u�{�v���Z�q (1) �|�u�G�f�B�b�g�v�ɂ�鑫���Z�|

�R�|�Q�@�@�u�{�v���Z�q (2) �|�u�X�s���G�f�B�b�g�v�ɂ�鑫���Z�|

�R�|�R�@�@�f�[�^�̌^

�R�|�S�@�@�^�ϊ� (1) �|�����^�ƕ�����^�̑��ݕϊ��|

�R�|�T�@�@�^�ϊ� (2) �|�u�G�f�B�b�g�v�ɂ�鑫���Z�̊����|

�R�|�U�@�@���s�E�E�R�����g�E�啶��������

�R�|�V�@�@�ϐ� (1) �|�ϐ��Ƃ��Ă� Text �v���p�e�B�|

�R�|�W�@�@�ϐ� (2) �|�錾���Ďg���ϐ��|

�R�|�X�@�@�����^�ϐ�

�R�|�P�O�@�萔 (1) �|�����^�萔�|

�R�|�P�P�@�萔 (2) �|������^�萔�|

�R�|�P�Q�@�ϐ��ƒ萔 (1) �|�u�X�s���G�f�B�b�g�v����낤�|

�R�|�P�R�@�ϐ��ƒ萔 (2) �|�u�����v���g���Ă݂悤

�R�|�P�S�@�z��ϐ�

3-1 �u+�v���Z�q (1) �\�u�G�f�B�b�g�v�ɂ�鑫���Z�\

�y���K���z

|

|

�Ƃ�����ԂŁu�����v�{�^���������Ƒ����Z���� |

|

|

�ƕ\������v���O����������Ă݂܂��傤�B |

�܂��̓t�H�[����ɃR���|�[�l���g��z�u���āA���̉�ʂ�����Ă��������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

��̃G�f�B�b�g |

Edit1 |

|

���̃G�f�B�b�g |

Edit2 |

|

���̃G�f�B�b�g |

EditResult |

|

�{�^�� |

ButtonAdd |

���ɁA�{�^�����������Ƃ��̓�����v���O���~���O���܂��B�uButtonAdd�v�́uOnClick�v�C�x���g�ɑ���v���O�����i�C�x���g�n���h���j�������܂��傤�B�������͂ǂ̂悤�ɏ����Ƃ悢�ł��傤��?

void __fastcall TForm1::ButtonAddClick(TObject *Sender);

{

= + ;

}

���s���ʂ��m���߂܂��傤�B�@

�y���K���z

���̃v���O�����ŁA����̃G�f�B�b�g�Ɂu�����v�A�����̃G�f�B�b�g�Ɂu����v�Ɠ���āu�����v�{�^���������ƁA�����̃G�f�B�b�g�ɂ͉��ƕ\������܂���?

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���͌��i�K�ł́A14+31=45 �̂悤�Ȑ��̑����Z�������ł��܂���B�ǂ������炢���ł��傤?�@�@�E�E�E�@�@�l���Ȃ��玟�߂i��ʼn������B

3-2 �u+�v���Z�q (2) �\�u�X�s���G�f�B�b�g�v�ɂ�鑫���Z�\

�y��b�ۑ� 3-1�z

���x�́A�X�s���G�f�B�b�g�ɑւ��đ����Z�������Ă݂܂��傤�B�t�H�[�����3�̃X�s���G�f�B�b�g�����̂悤�ɔz�u���Ă��������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

����̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEdit1 |

|

�����̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEdit2 |

|

�����̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditResult |

|

�E�̃{�^�� |

ButtonAdd |

�{�^�����������Ƃ��̓���͂ǂ̂悤�Ƀv���O���~���O����Ƃ悢�ł��傤���B

void __fastcall TForm1::ButtonAddClick(TObject *Sender);

{

= + ;

}

�o���オ������A�K���Ȑ��l�����āu�����v�{�^���������A�v���O�����̓�����m���߂܂��傤�B

���x�͂��܂������Z���ł����͂��ł��B

�ǂ����u�G�f�B�b�g�v�R���|�[�l���g�Ɓu�X�s���G�f�B�b�g�v�R���|�[�l���g�ɂ͉��炩�́g�Ⴂ�h������悤�ł��B���̎햾�����͎��߂ōs���܂��傤�B

3-3 �f�[�^�̌^

�G�f�B�b�g���g���������Z�ƃX�s���G�f�B�b�g���g���������Z���Ⴄ�̂́AEdit1->Text �� SpinEdit1->Value �́u�^�v�Ƃ������̂��Ⴄ���߂ł��B�^�ɂ͖��O�������Ă��܂��B

|

�v���p�e�B |

�^�̖��O |

���{�ꖼ |

�f�[�^�`�� |

�����Z�̌��� |

|

Edit1->Text |

AnsiString �^ |

������^ |

���� (231�����܂�) |

14 + 31 = 1431 |

|

CSpinEdit1->Value |

int �^ |

�����i-231�`231-1�܂Łj |

14 + 31 = 45 |

�y���K���z

�y���K���z

CSpinEdit1->Value �Ɏ��̒l�����āACSpinEdit1->Value �����������t���Ȃ����Ƃ��m���߂܂��傤�B

- �u2010�v

- �u�S�v

- �u�v (�����l�����Ȃ�)

�u�w���v�v�L�[���g���ăv���p�e�B�̌^�ׂ���ꍇ������܂��B�����ł́A�G�f�B�b�g��

Text

�v���p�e�B�̌^�ׂĂ݂܂��傤�B�t�H�[����ɃG�f�B�b�g (Edit1) ��u���A�I�u�W�F�N�g�C���X�y�N�^�� Edit1 �� �uText�v ���N���b�N���A�mF1�n�L�[�������Ă݂܂��傤�B

�u�w���v�v�L�[���g���ăv���p�e�B�̌^�ׂ���ꍇ������܂��B�����ł́A�G�f�B�b�g��

Text

�v���p�e�B�̌^�ׂĂ݂܂��傤�B�t�H�[����ɃG�f�B�b�g (Edit1) ��u���A�I�u�W�F�N�g�C���X�y�N�^�� Edit1 �� �uText�v ���N���b�N���A�mF1�n�L�[�������Ă݂܂��傤�B

����ƁA���̂悤��Text�v���p�e�B�ɑ���w���v���j���[���J���܂��B

![]()

�g���̋L�q����AText�v���p�e�B��AnsiString�i������j�^�ł��邱�Ƃ�������܂��B

��ʂɁmF1�n�L�[���g���ƁA�Y�������Ɋւ���w���v���j���[���J�����Ƃ��ł��܂��B���̈Ӗ��ŁA�mF1�n�L�[�́u�w���v�v�L�[�ƌĂ�Ă��܂��B

�y���K���z

Edit1 �� Width �v���p�e�B�̌^�ׂĂ��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

ButtonAdd �� Caption �v���p�e�B�̌^�ׂĂ��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

3-4 �^�ϊ� (1) �\�����^�ƕ�����^�̑��ݕϊ��\

�y���K���z

�u�G�f�B�b�g�v�ł͕��ʂ̑����Z�͂ł��܂���ł������A�u�X�s���G�f�B�b�g�v�ł͂ł��܂����B�����ŁA�܂��́u�G�f�B�b�g�v����u�X�s���G�f�B�b�g�v�ւ̃R�s�[�v���O����������Ă݂܂��傤�B���̂悤�ȃt�H�[��������Ă��������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

���̃G�f�B�b�g |

Edit1 |

|

�^���̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEdit1 |

|

�E�̃{�^�� |

ButtonAdd |

���̂悤�Ƀv���O��������͂��Ă��������B

void __fastcall TForm1::ButtonAddClick(TObject *Sender);

{

CSpinEdit1->Value = Edit1->Text;

}

���s���Ă݂܂��傤�B�@�@

![]() ����Ɓ@�E�E�E�@�@�@�@�@�@�@���y�[�W�i��ʼn������B

����Ɓ@�E�E�E�@�@�@�@�@�@�@���y�[�W�i��ʼn������B

�u 'AnsiString' �^�� 'long' �^�ɕϊ��ł��Ȃ��@�v�Ƃ����G���[���o�Ă��܂��܂��B����́A���ӂƉE�ӂ́u�^�������Ă��܂���v�Ƃ����Ӗ��̃G���[�ł��B

|

|

�ł́A�G�f�B�b�g����X�s���G�f�B�b�g�ւ̃R�s�[�͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H

���́ADelphi �ɂ́A������^�̐����𐮐��^�̐��l�ɕϊ����� StrToInt() �Ƃ������߂�����܂��BEdit1->Text �� StrToInt() �ŕ�ނƁA�f�[�^�͐����^�ƂȂ�ASpinEdit1->Value �ɑ���ł���悤�ɂȂ�܂��B

|

�y���K���z

�v���O���������̂悤�ɕύX���Ď��s���Ă݂Ă��������B

void __fastcall TForm1::ButtonAddClick(TObject *Sender);

{

CSpinEdit1->Value = StrToInt(Edit1->Text);

}

�y��b�ۑ� 3-4-1�z

��̃v���O���������ς��āA�t�ɁA�X�s���G�f�B�b�g����G�f�B�b�g�ɒl���ڂ��v���O���������܂��傤�B���̏ꍇ�AStrToInt() �ł͂Ȃ� IntToStr() �Ƃ������߂��g���܂��B

StrToInt �� String �^ To Integer �^ �̗��ł��B

IntToStr �� Integer �^ To String �^ �̗��ł��B

3-5 �^�ϊ� (2) �\�u�G�f�B�b�g�v�ɂ�鑫���Z�̊����\

�y��b�ۑ�3-5-1�z

�����̖ړI�ǂ���A�G�f�B�b�g��p����

|

|

�Ƃ�����ԂŁu�����v�{�^���������Ƒ����Z���s�� |

|

|

�ƕ\������v���O���������܂��傤�B

|

�ƌ��������Ƃ���ł����E�E�E

3-1�́y���K���z�̑����Z�v���O�����̎��̂悤��

void __fastcall TForm1::ButtonAddClick(TObject *Sender);

{

EditResult->Text = Edit1->Text + Edit2->Text ;

}

�Ƃ����v���O����������Ă��A���l�Ƃ��Ă̑����Z�͂��Ă���Ȃ��̂ł����B

�����ŁA�����ł͂܂��A�G�f�B�b�g�̂����ɃX�s���G�f�B�b�g�Ɍv�Z������v���O���������܂��B�܂��͎��̂悤�Ƀt�H�[��������Ă��������B�R���|�[�l���g�� Name �v���p�e�B�͎��R�ɕt���Ă��\���܂���B

���܂Ŋw��ł������Ɓi�����^�@�����@������^�̕ϊ��j��p����ł��܂��B���̏��Ɂu�^�ϊ��v���邢�́u�����Z�v�������v���O��������Ηǂ��ł��傤�B

����œ����̑����Z�v���O�������������܂����B

�y��b�ۑ� 3-5-2�z

��̃v���O�����̃t�H�[������E���́u�X�s���G�f�B�b�g�v���폜���܂��傤�B

���̂܂��s����ƃG���[���o�܂��B�G���[���o�����ɍ��܂łǂ���ɑ����Z���ł���悤�A�v���O������ύX���Ă��������B

�q���g : (3) �̏����� (4) �̏������ꏏ�ɂ����Ȃ��Ă��܂��c�B

�y��b�ۑ� 3-5-3�z

����ɁA�c��̉E�́u�X�s���G�f�B�b�g�v���폜���܂��傤�B

���̂܂��s����ƃG���[���o�܂��B�G���[���o�����ɍ��܂łǂ���ɑ����Z���ł���悤�A�v���O������ύX���Ă��������B

3-6 ���s�E�E�R�����g�E�啶��������

C++Builder �ł̃��[��

(1) �ǂ��ʼn��s���Ă��A���Ȃ��Ă��悢�B

(2) ����������ł��Ă��P�̋Ƃ݂Ȃ��B

(3) �u/*�v�Ɓu*/�v�ň͂܂ꂽ�����A����сu//�v����s���܂ł͖��������B

(4) �啶���Ə���������ʂ���B

(1) ����2�̃v���O�����͓������̂ł��B

|

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender);

{

EditResult->Text = IntToStr(StrToInt(Edit1->Text) + StrTo�c

}

|

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender);

{

EditResult->Text =

IntToStr(StrToInt(Edit1->Text) +

StrToInt(Edit2->Text));

}

�������A

�������A

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender);

{

EditResult->Text = IntT

oStr(StrToInt(Edit1->Text) + StrToInt(Edit2->Text));

}

�Ƃ����悤������̓r�������s���Ă͂����܂���B

(2) ���̃v���O�����͕��@�I�ɂ͐������v���O�����ł��B

(2) ���̃v���O�����͕��@�I�ɂ͐������v���O�����ł��B

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender);

{

SpinEdit1->Value = StrToInt(Edit1->Text );

SpinEdit2->Value = StrToInt( Edit2->Text);

SpinEditResult->Value = SpinEdit1->Value + SpinEdit2->Value;

}

�������A���̃v���O�����́A�u{ �� } �ɂ���Ĉ͂܂ꂽ�������v���O�����ł���v�Ƃ����\�������ɂ킩��ɂ����Ȃ��Ă��܂��B�܂��A�]�v�ȋ�����ƕ��̈Ӗ���������ɂ����Ȃ�A������������˂܂���B�����ŁA���̂悤�ɋL�q������ǂ��ł��傤���H

�������A���̃v���O�����́A�u{ �� } �ɂ���Ĉ͂܂ꂽ�������v���O�����ł���v�Ƃ����\�������ɂ킩��ɂ����Ȃ��Ă��܂��B�܂��A�]�v�ȋ�����ƕ��̈Ӗ���������ɂ����Ȃ�A������������˂܂���B�����ŁA���̂悤�ɋL�q������ǂ��ł��傤���H

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender);

{

SpinEdit1->Value = StrToInt(Edit1->Text);

SpinEdit2->Value = StrToInt(Edit2->Text);

SpinEditResult->Value = SpinEdit1->Value + SpinEdit2->Value;

}

���Ȃ肷�����肷��ł��傤�H�����œ��ɒ��ӂ��ė~�������Ƃ́A{ �� } �̊Ԃ̍s�͐擪�ɋ������擪�𑵂��v���O�������݂₷������A�Ƃ����_�ł��B������u�������v�Ƃ����܂��B�������́A�v���O�����ُ̑̍�̂��ƂȂ̂łǂ��ł��������Ƃ̗l�Ɏv����������܂���B�������A�_���\�������o�I�ɕ�����₷���L�q���邱�Ƃ́A�~�X�����炷�A���邢�͍�ƌ������グ��Ƃ����ϓ_������d�v�Ȃ��Ƃł��B

(3)�@C++Builder �̓v���O�����̒��ɔ��p�́u /*�@�v������ƁA�������甼�p�́u�@*/�@�v�܂ł����܂��B���̂��Ƃ𗘗p���āA�v���O�����Ɏ��R�ɃR�����g�����邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�u//�v�𗘗p���邱�Ƃ��ł��܂��B�R�����g�ɂ͑S�p�������g���Ă��\���܂���B�v���O�������킩��₷�����邽�߁A�R�����g��L���Ɏg���悤�ɂ��܂��傤�B

|

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender);

{

// �Q���̘a�����߂�v���O����

SpinEdit1->Value = StrToInt(Edit1->Text); /*���Edit�̒l*/

SpinEdit2->Value = StrToInt(Edit2->Text); /*������Edit�̒l*/

SpinEditResult->Value = SpinEdit1->Value + SpinEdit2->Value;

}

(4)�@ C++Builder �͑啶���Ə���������ʂ��܂��B�ł�����A�uEdit1->Text�v�ƁuEDIT1->Text�v��uedit1->text�v�Ȃǂ́A�S�ĈقȂ���̂Ƃ��ĔF������܂��B���̂��߁A�ŏ��̓��́A�uEdit1->Text�v�̂���ŁA�uedit1->Text�v�ȂǂƋL�q���ăG���[�ɂȂ邱�Ƃ��悭����܂��B���ӂ��Ă��������BC++Builder�̓R���|�[�l���g��v���p�e�B�̖��O�͒ʏ�uEdit1->Text�v��uSpinEdit1->Value�v�̂悤�ɁA�P��̐擪��啶���ɂ���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

3-7 �ϐ� (1)�@�\�ϐ��Ƃ��Ă� Text �v���p�e�B�\

�y���K���z

|

|

�Ƃ�����ʂŁu����ւ��v�{�^���������� |

|

|

��̃G�f�B�b�g�� Text �v���p�e�B (�U��) �Ɖ��̃G�f�B�b�g�� Text �v���p�e�B (���) ������ւ��A�Ƃ����v���O���������܂��傤�B |

�@�܂��A���̂悤�Ƀt�H�[��������Ă��������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

����̃G�f�B�b�g |

Edit1 |

|

�����̃G�f�B�b�g |

Edit2 |

|

�E�̃{�^�� |

ButtonSwap |

�����ām����ւ��n�{�^�����N���b�N�������̃v���O���������̂悤�ɋL�q���Ă��������B

void __fastcall TForm1::ButtonSwapClick(TObject *Sender);

{

Edit2->Text = Edit1->Text;

Edit1->Text = Edit2->Text;

}

�㉺�̃G�f�B�b�g�ɓK���Ȍ��t�����Ď��s���Ă݂܂��傤�B���܂������܂�����?

���͂��̂܂܂ł͂��܂�����ւ����ł��܂���ˁB����͉����܂����̂ł��傤���H�܂��A�ǂ������炢���ł��傤���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�y��b�ۑ� 3-7-1�z

���܂�����ւ����s�����߂ɂ́AEdit2.Text����芸�����ۑ����Ă����u�G�f�B�b�g�v���K�v�ł��B���̂悤�ɁA�f�[�^�̒��p�p�̃G�f�B�b�g�������Ă��������B(Temp�� temporary=�ꎞ�I �̗��ł��B)

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

��̃G�f�B�b�g |

Edit1 |

|

���̃G�f�B�b�g |

Edit2 |

|

���̃G�f�B�b�g |

EditTemp |

|

�{�^�� |

ButtonSwap |

EditTemp![]()

�ȉ��̋߂ăv���O���������������A������m���߂Ă��������B

void __fastcall TForm1::ButtonSwapClick(TObject *Sender);

{

}

���̂܂܂ł��v���O�����͐����������܂����A���p�p�G�f�B�b�g����ʂɕ\�������̂͊i�D�����ł��ˁB���̖�ɑ��ė\�z�𗧂ĂĂ���A���s���Ċm���߂Ă݂܂��傤�B

�y���K���z

�\�z�@EditTemp �� Width �� 8 �ɂ��Ă������������ł��傤��?

1. �G���[���o�Ď��s�ł��Ȃ�

2. �G���[�͏o�Ȃ����A�ړI�ʂ�̓���͂��Ȃ�

3. �G���[�͏o���A�ړI�ʂ�̓��������

���Ȃ��̗\�z�� �B

�y���K���z

�\�z�@EditTemp �� Visible �v���p�e�B�� False �ɂ��Ă������������ł��傤��?

1. �G���[���o�Ď��s�ł��Ȃ�

2. �G���[�͏o�Ȃ����A�ړI�ʂ�̓���͂��Ȃ�

3. �G���[�͏o���A�ړI�ʂ�̓��������

���Ȃ��̗\�z�� �B

3-8 �ϐ� (2) �\�錾���Ďg���ϐ��\

Visible�� False�ɂ���ƁAEditTemp�͉�ʂ�������Ă��܂��̂ŁAHeight�� Width, Color�Ȃǂ̃v���p�e�B�ɂ͂ǂ�Ȓl�����Ă��Ӗ����Ȃ��ł��ˁB����ւ��ɕK�v�Ȃ̂́AText�v���p�e�B�����Ȃ̂ł��B���p�p�G�f�B�b�g���g��Ȃ��A�����Ƃ悢���@�͂Ȃ��̂ł��傤���B

�����ŁA�V�������@�������Ă݂܂��B�܂��́AEditTemp���폜���Ă��������BEditTemp���폜�����̂ŁAEditTemp�𒆌p���Ɏg�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�܂����B�����ŁA�������� EditTemp�̂����ɂ����ƒP���Ȓ��p�������܂��B���̂悤�ɉ�������t�������Ă��������B

void __fastcall TForm1::ButtonSwapClick(TObject *Sender);

{

AnsiString Temp;

EditTemp->Text = Edit1->Text;

Edit1->Text = Edit2->Text;

Edit2->Text = EditTemp->Text;

}

EditTemp�͂Ȃ��Ȃ�܂������A����� Temp�Ƃ������ꕨ���ł��ATemp�� EditTemp.Text�̂��������܂��BEditTemp.Text�� AnsiString�^�������̂ŁA���̂����ƂȂ� Temp�� AnsiString�^�łȂ��Ă͂Ȃ�܂���B���̂��߁uAnsiString Temp;�v�Ə����܂��B(���� int�^���K�v�Ȃ�uint Temp;�v�Ə����܂��B) ���̂悤�ɁA�v���O�������ŗp����ϐ��̕ϐ�������т��̌^���w�肷�邱�Ƃ��A�u�ϐ��̐錾�v�ƌĂт܂��B

����ő��i�K�̏����͂ł��܂������A�܂������ł͂���܂���B���̊�b�ۑ�ɐi�݂܂��傤�B

�y��b�ۑ� 3-8-1�z

Temp���g���āiEditTemp->Text���g��Ȃ��Łj�v���O����������������ɂ́A�ǂ̂悤�ɕύX����Ƃ����ł��傤���B���̋߂ăv���O���������������ĉ������B

void __fastcall TForm1::ButtonSwapClick(TObject *Sender);

{

AnsiString Temp;

= Edit1->Text;

Edit1->Text = Edit2->Text;

Edit2->Text = ;

}

Temp�̂悤�ɒl��ۑ����Ă������ꕨ���u�ϐ��v�Ƃ����܂��B�i���ꕨ�ւ́j����ɂ���āA���̒l���l�X���ς������ł��B���̏ꍇ Temp �͉�ʂɌ���Ȃ��u�G�f�B�b�g�R���|�[�l���g��Text�v���p�e�B�v�ƍl���Č��\�ł��B�ϐ��̖��O�� Temp�łȂ��Ƃ����R�ɂ��Ă��\���܂��A�Ȃ�ׂ���ڌ��ē��e���킩�閼�O�����܂��傤�B

|

�R����

�ϐ��̖��O�͌����Ƃ��Ď��R�ɂ��č\��Ȃ��̂ł����A��������O������܂��B

|

�uTemp�v�Ƃ����ϐ���p���邱�Ƃ́A�v���O�����ɂƂ��ĕK�v�[���ȋ@�\����邱�ƂɂȂ�܂��B�]�v�Ȃ��̂��g�킸�ɂ������ĕK�v�[���Ȃ��̂�p����悤�ɂ���ƁA�v���O�����������Ȃ�A�v���O�����T�C�Y���������Ȃ�܂��B

�y��b�ۑ� 3-8-2�z

���x�̓X�s���G�f�B�b�g�̓���ւ��v���O����������Ă݂܂��傤�B

|

|

���̂悤�ȃt�H�[��������Ă��������B |

�t�H�[�����ł�����v���O�����������Ă��������B

�o���オ������A�K���Ȑ��l�����Ď��s���Ă݂܂��傤�B

�y��b�ۑ� 3-8-3�z

�y��b�ۑ� 3-5-1�z�ō�����v���O����

����X�s���G�f�B�b�g����сA���x�����폜���ĉ������B

�����āA�ϐ���p����v���O�����ɏC�����܂��B�������߂ăv���O���������������ĉ������B

void __fastcall TForm1::ButtonAddClick(TObject *Sender);

{

a; //�ϐ��̐錾

b;

c;

= StrToInt(Edit1->Text);

= StrToInt(Edit2->Text);

= + ;

EditResult->Text = IntToStr( );

}

���܂łǂ���u�����Z�v���O�����v�Ƃ��ē������Ƃ��m�F���܂��傤�B

�Ȃ��A�ϐ��̐錾�ł́A

|

int a; int b; int c;

|

���܂Ƃ߂� |

int a, b, c; |

|

AnsiString a; AnsiString b; AnsiString c;

|

���܂Ƃ߂� |

AnsiString a, b, c: |

�ƁA�����̕ϐ����ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��Đ錾���邱�Ƃ��ł��܂��B

|

�R����

�u�ł��A�y��b�ۑ�3-5-3�z�ō�����v���O�����Ƃ����ō�����v���O�����ƁA�ǂ�������������삷�邯�ǁA�ǂ��炪������?�v�Ƃ����^����������l�����邩������܂���ˁB�ǂ�������������삷�邩��A�ǂ���ł������̂ł��B �u�����ǁA���s�����Ƃ��̑����͈Ⴄ��Ȃ�? �y��b�ۑ�3-5-3�z�ō�����v���O�����̕����A���߂�1�s�ł������肵�Ă��邩�瑬���Ǝv���܂��B�v�Ȃ��Ȃ��s������ł��ˁB�ł����A���s���鑬���������Ȃ̂ł��B ���� Delphi �́A�y��b�ۑ�3-5-3�z�ō�����v���O�����������ō�����v���O�������{���I�ɓ������̂ł��邱�Ƃ𗝉����Ă��܂��B���̈Ӗ��ŁA���҂͓����ȃv���O�����Ȃ̂ł��B �������A�ォ��v���O�����������Ƃ��ɂ́A��̎��Ɉ�x�ɂ܂Ƃ߂ċL�q��������A������̗l�ɕϐ���p��������������₷���Ƃ������Ƃ͌����܂��B��ʂɁA�C���v�b�g�f�[�^��A�v�Z�̓��ȂǁA���炩�̈Ӗ������l�ɂ��ẮA��������A�ϐ����`���Ă����ɑ�����Ă���������������₷���A�܂���Ɋg�������s���ۂɂ����e�ՂɂȂ�X��������܂��B |

3-9 �����^�ϐ�

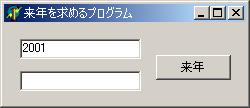

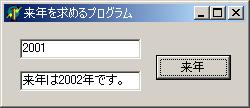

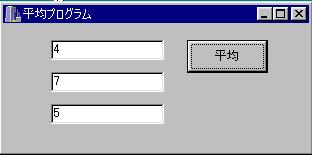

�y���K���z

�y��b�ۑ� 3-8-3�z���ė��p���āA

|

|

�Ƃ����悤��2�̐������āu���ρv�{�^���������� |

|

|

���ϒl�����܂�A�Ƃ����v���O���������܂��B�{�^���̕\���́u���ρv�ɕύX���Ă����Ă��������B |

���ɁA�C�x���g�n���h����ύX���܂��B2�̐��̕��ς́A���v��2�Ŋ����ċ��߂�̂ł��ˁB�v���O���������̂悤�ɏ��������Ă��������B(���������镔���͉������ł��B)

void __fastcall TForm1::ButtonAddClick(TObject *Sender);

{

int a,b,c; //�ϐ��錾����x�ɍs���Ă��܂��B

a = StrToInt(Edit1->Text);

b = StrToInt(Edit2->Text);

c = (a + b)/2;

EditResult->Text = IntToStr(c);

}

���s���Ă݂܂��傤�B���ʂ͎��̂悤�ɂȂ�͂��ł��B

�����������_�ȉ�����̂����Ă��܂��ˁB����́A���ς�������ϐ�c��int�^�i�����^�j�ł��邱�Ƃ������ł��B�����ɂ́A�����_�ȉ���������ꂸ�A��̂Ă��Ă��܂��̂ł��B�����ŁA�u�����^�v�̕ϐ����K�v�ɂȂ�܂��B���̊�b�ۑ�ɐi�݂܂��傤�B

�y��b�ۑ� 3-9-1�z

c �𐮐��^�̕ϐ��ł͂Ȃ��������t����^�̕ϐ��ɂ��Ă��܂��܂��傤�B�������t����^�͎����^�ƌĂ�A�udouble�v�ƕ\���܂��B�v���O�������ȉ��̂悤�ɏC�����Ă��������B

void __fastcall TForm1::ButtonAddClick(TObject *Sender);

{

int a,b; //�ϐ��錾����x�ɍs���Ă��܂��B

double c;

a = StrToInt(Edit1->Text);

b = StrToInt(Edit2->Text);

c = (a + b)/2.0;

EditResult->Text = FloatToStr(c);

}

�Ȃ��AFloatToStr() �Ƃ́A�����^���當����^�ւ̕ϊ����s�����߂ł��B

���s���Ă݂܂��傤�B���x�͂�����Ə����_�ȉ����\�������͂��ł��B

|

�^�ϊ��̖��߂́A���̂��̂�����܂��B�K�v�ɂȂ����炱�̃y�[�W���Q�Ƃ��Ă��������B

|

�����^���當����^�� |

IntToStr() |

|

������^���琮���^�� |

StrToInt() |

|

�����^���當����^�� |

FloatToStr() ���� |

|

������^��������^�� |

StrToFloat() |

|

�����^��������^�� |

���߂��Ȃ��Ă������I�ɕϊ������ |

|

�����^���琮���^�� |

Ceil(),

Floor(), Trunc() �������𐮐��^�ϐ��ɑ������Ə����_�ȉ���̂� |

�@�ȏ�́u�ϊ����߁v�g�p�@�̏ڍׂɂ��ẮADelphi�́u�w���v�v���j�����Q�Ƃ��ĉ������B

���l�X�ȉ��Z�q��

�ȉ���C++�Œʏ�悭�p�����鉉�Z�q���܂Ƃ߂Ă����܂��B

�T�D�Z�p���Z�q

|

���Z |

���Z |

���Z |

��Z |

���Z |

��] |

|

�\�L |

�{ |

�| |

�� |

�^ |

�� |

�����Z�̏ꍇ�A����A���q�����ɐ����ł���Γ��͐����i�����_�ȉ���̂āj�A����ȊO�͎����B

����]�i�]��j�v�Z�̉��Z���ʁi�̗�j�͎��̒ʂ�B

11 % 3 �� 2 11 % 4 �� 3

�U�D������Z�q

�@�v���O�������L�q����ꍇ�́A�ua = a + b�v�̂悤�ȃ^�C�v�̎����悭�o�Ă��܂��B���̓��͂̎�Ԃ��Ȃ����߁A�ȉ��̑�����Z�q���p�ӂ���Ă��܂��B

|

���Z�q |

�g�p�� |

���̈Ӗ� |

|

+= |

a += b |

a = a + b |

|

-= |

a -= b |

a = a – b |

|

*= |

a *= b |

a = a * b |

|

/= |

a /= b |

a = a / b |

|

%= |

a %/ b |

a = a % b |

���@�ua += b�v�Ȃǂ̏ꍇ�A�ua + = b�v�̂悤�ɁA��̉��Z�q�̊Ԃɋ��Ă͂����܂���B

�V�D�ϐ��̒l������₷�A���邢�͈���炷���Z�q

|

���Z�q |

�g�p�� |

���̈Ӗ� |

|

++ |

a++�@���邢�� ++a |

a = a + 1 |

|

-- |

a-- ���邢�� --a |

a = a - 1 |

�� C++����́A�b����ɃI�u�W�F�N�g�w���v���O���~���O�̗v�f�������������ł����A�u++�v�̈Ӗ��́AC���ꂩ����������A�܂����i����Ƃ����Ӗ������Ŗ��t����ꂽ�悤�ł��B

���@�U��V�͓��͂̎�Ԃ��Ȃ����߂ɗp�ӂ��ꂽ���Z�q�ł���A�����m��Ȃ��Ă��v���O���~���O�͂ł��܂��B�������A�b++����ł́A�{���̏��������A�U��V�̂悤�ȏȗ��������Z�q���D��ŗp������X��������܂��B

�y��b�ۑ� 3-9-2�z

3�̐��̕��ς����߂�v���O����������Ă��������B

�y��b�ۑ� 3-9-3�z

���̂悤�ȃt�H�[�������A�����������ɂ���v���O����������Ă��������B

����

- ���ꂪ 0 �̕����͂���܂���̂ŁA���s�O�ɁA����̃X�s���G�f�B�b�g�� Value �v���p�e�B�̒l�� 1 �ɂ��Ă��������B

- �v���O���������s����O�ɁA�K���ۑ����Ă����Ă��������B

- ���s��A����̃X�s���G�f�B�b�g�� 0 �ɂ����܂܂̏�ԂŁA�{�^���������Ȃ��ł��������B

3-10 �萔 (1) �\�����^�萔�\

�y��b�ۑ� 3-10-1�z

���͌ߌ�3�����Ƃ��܂��B

|

|

�u���Z�v�{�^������������ |

|

|

�ߌ�̎�����12���ԕ\�L����24���ԕ\�L�����߂�A�Ƃ����v���O����������Ă݂܂��傤�B |

���̉������ɂ͉��Ə������炢���ł��傤���B

void __fastcall TForm1::ButtonKansanClick(TObject *Sender);

{

CSpinEditResult->Value = CSpinEdit1->Value + ;

}

���@�R���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�����̂悤�ɂ��Ă��܂��B

|

��̃X�s���f�B�b�g |

|

|

���̃X�s���G�f�B�b�g |

|

|

�{�^�� |

�y��b�ۑ� 3-10-2�z

��̃v���O�����Ɏ�������A��2���̐���L����4���̐���\�L�����߂�v���O����������Ă��������B�������A����2000�N�ȍ~�Ƃ��܂��B

12��2000�̂悤�ɁA�������܂����l�ł�����̂��u�萔�v�Ƃ����܂��B���̒萔�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�ϐ��́A����ɂ���Ă��̓��e�i�l�j���ς��܂��B

3-11 �萔 (2) �\������^�萔�\

|

|

����̗��ɏ����̖��O�����ă{�^���������� |

|

|

���ɁuMiss�v�Ƃ���v���O���������܂��B |

�� ����Miss��Mr.�Ȃǂ̌ď͖̂����i���j�ɂ�����̂ŁA���O�ɂ��������͉̂p��Ƃ��Ă͕s���R�Ȃ̂ł����A�����ł͋C�ɂ��Ȃ��ł��������B

�܂��̓t�H�[���ɃR���|�[�l���g��z�u���Ă��������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

����̃G�f�B�b�g |

Edit1 |

|

�����̃G�f�B�b�g |

Edit2 |

|

�E�̃{�^�� |

ButtonMiss |

�y���K���z

���Ƃ́u�h�̕t���v�{�^���̃C�x���g�n���h�������������ł��B�������ɂ͉�������Ǝv���܂���?

void __fastcall TForm1::ButtonMissClick(TObject *Sender);

{

Edit2->Text = + Edit1->Text;

}

���s���Ă݂܂��傤�B

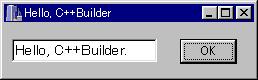

![]() ���y�[�W��

���y�[�W��

�������ɒP�ɁuMiss�v�Ɠ���Ď��s����ƁA�u����`�̃V���{�� Miss�v�Ƃ����G���[���o�Ď~�܂��Ă��܂����Ǝv���܂��B����́A�uMiss ���Ă����͕̂ϐ� (������) �̂��肾�낤���ǁA�ǂ��ɂ��p�ӂ���Ă��Ȃ���v�Ƃ����Ӗ��̃G���[�ł��B

�uMiss �͕ϐ�����Ȃ��A�P�Ȃ镶���� (�萔) �Ȃv�Ƃ������Ƃ� C++Builder �ɓ`����ɂ́A�u�hMiss�h�v�Ə����܂��B�܂��u�h�v�ň݂͂܂��B

�y���K���z

�v���O���������̂悤�ɏC�����Ď��s���Ă݂܂��傤�B

void __fastcall TForm1::ButtonMissClick(TObject *Sender);

{

Edit2->Text = "Miss" + Edit1->Text;

}

�y��b�ۑ� 3-11-1�z

���̂悤�Ɂu����v�Â�����v���O���������܂��傤�B

|

|

�� |

|

�y��b�ۑ� 3-11-2�z

�{�^���������ƁuHello, C++Builder.�v�ƕ\������v���O����������Ă��������B

|

|

�� |

|

�y���p�ۑ� 3-11-A�z

���̂悤�ɗ��N�����N�������Ă����v���O���������܂��傤�B

|

|

�� |

|

3-12 �ϐ��ƒ萔 (1) �\�u�X�s���G�f�B�b�g�v����낤�\

�y��b�ۑ� 3-12-1�z

|

|

�u���v�{�^���������� |

|

|

�u�G�f�B�b�g�v�̒��g��1������A�Ƃ����u�X�s���G�f�B�b�g�v�̂悤�ȃv���O�������u�G�f�B�b�g�v�Ɓu�{�^���v�����ō���Ă݂܂��傤�B |

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

���̃G�f�B�b�g |

Edit1 |

|

�E�̃{�^�� |

ButtonInc |

�܂��̓t�H�[���ɃR���|�[�l���g��z�u���܂��傤�B

Edit1 �͂��̂܂܂ł͐��l�̌v�Z���ł��Ȃ��̂ŁA�����^�ϐ� a ��p�ӂ��A

(1) Edit1 ���� a �ɒl����

(2) a �̒l��1���₷

(3) a ���� Edit1 �ɒl����

�̏��ɏ�������悤�ɂ��܂��傤�B�������߂ăv���O���������������ĉ������B

void __fastcall TForm1::ButtonIncClick(TObject *Sender);

{

a; // �ϐ�a�̐錾

a = StrToInt(Edit1->Text);

a = ;

Edit1->Text = IntToStr(a);

}

���s���Ă݂܂��傤�B

���@���̃v���O����������Ȃ�ł�����債�����́I���Ȃ��́u����v�̈Ӗ����悭�������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

�y��b�ۑ� 3-12-2�z

��̃v���O�������A�l��1��������̂ł͂Ȃ��A2��������悤�ɕύX���܂��傤�B

3-13 �ϐ��ƒ萔�@(2) �\�u�����v���g���Ă݂悤�\

�����ƌĂ��R���|�[�l���g���g���Ă݂܂��傤�B������![]() ���g���ăt�H�[���ɔz�u���邱�Ƃ��o���܂��B

���g���ăt�H�[���ɔz�u���邱�Ƃ��o���܂��B

���̂悤�ȃt�H�[���̃v���O����������Ă��������B

�y���K���z

�I�u�W�F�N�g�C���X�y�N�^�� Memo1 ��I��� ScrollBars �� ssNone ���� ssBoth �ɕς���ƁA�v���O�����͂ǂ̂悤�ɕς��܂���?

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

WordWrap �v���p�e�B�� False �ɂ���ƁA�����ς��܂���? (�q���g:���s���Ƀ����ɑ�ʂ̕��͂���͂���ƈႢ��������܂��B)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�y��b�ۑ� 3-13-1�z

Lines �v���p�e�B�̒l��ς��āA�v���O���������s�����Ƃ��A������

|

���Ɛ�̃o���[�h |

�ƕ\�������悤�ɂ��܂��傤�B

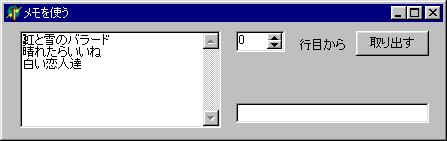

�y���K���z

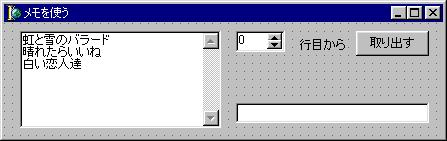

���̂悤�ɁA���̃����ɏ�����Ă����ԂŁA�u���s�ځv���w�肵�āu���o���v�{�^����������

���̓��e���E���̃G�f�B�b�g�Ɏ��o�����A�Ƃ����v���O����������Ă݂܂��傤�B

�܂��́A�t�H�[���̏�Ɏ��̂悤�ɃR���|�[�l���g��z�u���܂��B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

���̃��� |

MemoMain |

|

�E��̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditGet |

|

�E�̃{�^�� |

ButtonGet |

|

�E���̃G�f�B�b�g |

EditEachLine |

���ɁA�v���O�����������܂��BMemoMain �̊e�s�́A

MemoMain->Lines->Strings[�s�ԍ�]

�Ƃ����`�ŃA�N�Z�X���邱�Ƃ��ł��܂��B���̃v���O�������쐬���ĉ������B

void __fastcall TForm1::ButtonGetClick(TObject *Sender);

{

EditEachLine->Text =

MemoMain->Lines->Strings[CSpinEditGet->Value];

}

���� �����̊e�s�́A�ŏ���0�s�ځA����1�s�ځA���̎���2�s�ځA�c�Ƃ����悤�ɏ����������Ă��܂��i�O�s�ڂ����n�܂��Ă��܂��j�B

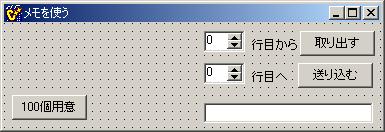

�y��b�ۑ� 3-13-2�z

��́y���K���z�����ǂ��܂��傤�B���̏�ԂŁu���荞�ށv�{�^���iName�v���p�e�B��ButtonPut�Ƃ��܂��j��������

�����ɁA�V���ɕt�������X�s���G�f�B�b�g�ƃ{�^����Name�v���p�e�B�͎��ɗl�ɂ��Ă��������B

�@�m���荞�ށn�{�^���@�@�@�@�@�F ButtonPut

�@�Q�s�ڂ̃X�s���G�f�B�b�g �F�@CSpinEditPut

�R�s�ڂɁu�k�̍�����v�A�S�s�ڂɁu���}���X�̐_�l�v�𑗂荞��ł݂Ă��������B�v���O�����͂ǂ̂悤�ɓ��삵�܂������H

�E�E�E

�S�s�ڈȍ~�ɂ͏����Ȃ��ł��ˁB�@���@�R�����Q��

�R����

���̃v���O�����ŁA7�s�ڂ�10�s�ڂȂǁA�S�s�ڈȍ~�ɏ��𑗂荞�����Ƃ��Ă��A���܂��s���܂���B����́A���ݑ��݂��Ă��Ȃ��s�ւ̃A�N�Z�X�������������ĂȂ�����Ȃ̂ł��B �u�ł́A100�s�̏����������ނ��߂ɂ́A�e�s�ɃA�N�Z�X�ł���悤�A�����ɂ��炩����100�s�̖��ʂȃf�[�^����������ł����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂�?�v �Ƃ����^��������Ƃ��ł��B ���́AMemo �ɂ� Add() �Ƃ����A�s��t���������߂�����܂��B�v���O���������̂悤�ɕύX����ƁA�{�^�����������тɍs�������Ă����܂��B void __fastcall

|

3-14 �z��ϐ�

�t�H�[���Ƀ�����u�������� MemoMain->Lines->Strings[0], MemoMain->Lines->Strings[1], MemoMain->Lines->Strings[2], �c�����p�ł���悤�ɂȂ����悤�ɁA���ʂ̕ϐ���1�s�̐錾�����ł������̓��ꕨ��p�ӂ��邱�Ƃ��ł��܂��B

�y��b�ۑ� 3-14-1�z

�y��b�ۑ� 3-13-2�z���烁�����폜���A���̑���ƂȂ�ϐ����g���ē����v���O���������܂��傤�B

MemoMain->Lines->Strings[0]�AMemoMain->Lines->Strings[1]�A�E�E�E�̑���ɁAData[0]�AData[1]�A�E�E�E�Ƃ����V�����ϐ������邱�Ƃɂ��܂��B�ϐ���Data�͓K���ɕt�����ϐ����ł��B

�܂��́A�y��b�ۑ� 3-13-2�z�̃v���O�������� MemoMain���폜���A������w�b�_�t�@�C�� (�ǂ��ł���������v���O�����R�[�h�̏�ʼnE�N���b�N���A�u�\�[�X/�w�b�_�[ �t�@�C�����J���v��I�ԂƏo������)�Ɏ��̉�������}�����Ă��������B

|

#include <Classes.hpp>#include <Controls.hpp>#include <StdCtrls.hpp>#include <Forms.hpp>#include "CSPIN.h"#include <vector>using namespace std;//------------------------------------------------------classTForm1 :publicTForm

{__published:// IDE�Ǘ��̃R���|�[�l���g

TCSpinEdit *SpinEditGet; TLabel *Label1; TButton *ButtonGet; TEdit *EditEachLine; TCSpinEdit *SpinEditPut; TLabel *Label2; TButton *ButtonPut; void __fastcall ButtonGetClick(TObject *Sender); void __fastcall ButtonPutClick(TObject *Sender);private://���[�U�[�錾

public://���[�U�[�錾

__fastcallTForm1(TComponent* Owner);

vector<AnsiString> Data;};

����ŁAData[0], Data[1], Data[2], �c�Ƃ����悤�ɁA�������̕�����^�ϐ����g������ (�̑�1�i�K) ���o���܂����B���̂Ƃ���

0, 1, 2, �c ��Y�����Ƃ����܂��B�����āA���̂悤�ɓY���������ϐ����z��ϐ��ƌĂт܂��B

�� �����ŁA�uvector�v�Ƃ������߂Ď��ɂ���p�ꂪ�o�Ă��܂������A�����ł́A�z���錾����ۂɎg�����̂��A�Ƃ����l�ɗ������Ă����Ă��������B

�� �uusing namespace std;�v���L�q���邱�Ƃɂ���āA�{��

std::vector<AnsiString> Data;

�Ə����ׂ��Ƃ�����A

vector<AnsiString> Data;

�ƁA�����邱�Ƃ��ł��܂��B����́A�uvector�v��std���O��ԁinamespace�j�ɑ����Ă��邩��Ȃ̂ł����A���������ڂ����������邽�߂ɂ͂������̑O��m�����K�v�ɂȂ�܂��B�Ƃ肠���������ł́A���݂�C++����ł́A�ʏ��uusing namespace std;�v��p����A�Ɨ������Ă����Ă��������B

���āA�Ƃ���ŁA�c, Data[100], Data[101], Data[102], �c �Ƒ����Ă����āA�Y�����͂ǂ��܂Ŏg����悤�ɂȂ��Ă���̂ł��傤�� (���������ǂꂾ���������Ă���ł��傤��)?

���́A�u�z�� (�̗v�f) �����ۂɉ��K�v���v�́A�v���O�����̒��Ŏw�����Ă��K�v������܂��B�t�H�[���Ɏ��̂悤�Ƀ{�^�� (Name�v���p�e�B��

���́A�u�z�� (�̗v�f) �����ۂɉ��K�v���v�́A�v���O�����̒��Ŏw�����Ă��K�v������܂��B�t�H�[���Ɏ��̂悤�Ƀ{�^�� (Name�v���p�e�B��ButtonSetSize�Ƃ��܂�) ��z�u���A���̃C�x���g�n���h���Ɏ��̂悤�ɏ����ĉ������B

void__fastcallTForm1::ButtonSetSizeClick(TObject *Sender)

{ Data.resize(100); }

����ŁA100�̕ϐ� Data[0], Data[1], Data[2], �c, Data[99]���p�ӂ���܂����B�����ϐ��̐���100�ő���Ȃ��Ȃ����ꍇ���A�������߂ŕϐ��̐��������邱�Ƃ��o���܂��B

�ł́A�v���O�����{�̕�����ύX���āA�������Ȃ����̃v���O�����������������悤�ɂ��܂��傤�B�����͎����Ŗ��߂ĉ������B

void__fastcallTForm1::ButtonGetClick(TObject *Sender)

{EditEachLine->Text =Data[CSpinEditGet->Value];

}//------------------------------------------------------------void__fastcallTForm1::ButtonPutClick(TObject *Sender)

{= EditEachLine->Text;

}

�ł́A���s���ē�����m�F���Ă݂܂��傤�B

�ŏ��Ɂu100�p�Ӂv�{�^���������ĉ������B�����100�̕ϐ����g����悤�ɂȂ�܂��B(�����Y���ƁA1�̕ϐ����g����悤�ɂȂ�Ȃ����߁A�G���[���������܂��B)

1. �u�r���v�Ƃ�����������u0�v�s�ڂցu���荞�ށv�B

2. �u�@���v�Ƃ�����������u1�v�s�ڂցu���荞�ށv�B

3. �u0�v�s�ڂ��當������u���o���v�Ɓu�r���v�ƕ\�������B

4. �u�ނ��v�Ƃ�����������u0�v�s�ڂցu���荞�ށv�B

5. �u1�v�s�ڂ��當������u���o���v�Ɓu�@���v�ƕ\�������B

6. �u0�v�s�ڂ��當������u���o���v�Ɓu�ނ��v�ƕ\�������B

�����������܂�����?�@

![�e�L�X�g �{�b�N�X: �R�����@���I�z��ϐ��ƐÓI�z��ϐ�

�z��ϐ���錾����ۂɁA

vector<AnsiString> Data;

�ł͂Ȃ�

AnsiString Data[100];

�Ə������Ƃ�����܂��B����͐ÓI�z��ϐ��ƌĂ�A����1�s������ Data[0]�`Data[99] �����p�\�ɂȂ�܂����A��x�p�ӂ����ϐ��̌����ォ��ύX���邱�Ƃ͏o���܂���B����A��قǂ̔z��ϐ��́A�v���O�������s���ł��ϐ��̌���ύX���邱�Ƃ��o���邽�߁A���I�z��ϐ��ƌĂ�܂��B

�ÓI�z��ϐ��ł́A�u�ő��100�̕ϐ����K�v�ɂȂ肻�����v�Ǝv������ŏ�����100�p�� (�錾) ���Ȃ��Ă͂����Ȃ����ߔ�����ȃv���O�����ɂȂ�₷���A����v���O�������s����101�ȏ�̕ϐ����K�v�ɂȂ��Ă��ł肪����܂���B���I�z��ϐ��ł���A���̎��ɕK�v�Ȍ��������ϐ���p�ӂ��邱�Ƃ��o���A�����I�ł�(�������A���I�z��ϐ��͓��삪�x���Ȃ邱�Ƃ�����܂��B)�B](./chap03c.files/image089.gif)