��4�� ���䖽��

�y�w�K���e�Ƃ˂炢�z

�@����܂Ŋw�K�����v���O�����́A�ォ�珇�ԂɂP�s���������s���Ƃ������̂ł����B����͏����̗���̊�{�`�ł����A�g�̉������n���Ă݂Ă����ꂾ���ł͋L�q�ł��Ȃ����������X����܂��B

�Ⴆ�A��s�̂`�s�l���l���Ă݂܂��傤�B���̏ꍇ�A�`�s�l�̓C���v�b�g�����Ïؔԍ������������ǂ����肵�āA������������̈����o�����ɉ����A�Ԉ���Ă���Ώ����𒆒f����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂肠������̔��茋�ʂɉ����ď������e�������Ă����i�����Ă����j��ł��B���̂悤�ȏ������u�����v�ƌ����܂��B����ɁA�C���v�b�g�����Ïؔԍ����������Ȃ������ꍇ�AATM�͔ԍ����Ԉ���Ă���|�̃��b�Z�[�W��\��������ŁA�������蒼�����߂ɍŏ��̉�ʂ��߂��܂��B����́A��������x���J��Ԃ��A�܂�u�J��Ԃ������v�ɓ�����܂��B

�v���O���~���O����ɂ��A���R���́u�����v�Ɓu�J��Ԃ������v�̖��߂��p�ӂ���Ă��܂��B�����̖��߂́A��������A���ɖ߂�����Ƃ����悤�ɏ����̗���𐧌䂷��̂Łu���䖽�߁v�ƌĂ�Ă��܂��B�{�͂ł́A���́u���䖽�߁v�̎g�������w�K���܂��B

�Ƃ���ŁA���鏈���̘_���I�菇�i�E�E���s�������ƁA�E�E�����s���铙�̂悤�Ȏ菇�j���u�A���S���Y���v�ƌ����܂��i�{���̐��w�I��`���炷��Ə��������܂��ł����A�����ł͖��ł͂���܂���j�B���鏈���̃v���O�����������Ƃ�����Ƃ́A���̃A���S���Y�����l�āE�쐬����Ƃ������Ƃł��B�����Ăǂ̂悤�ȕ��G�ȃA���S���Y���ł��A���́u�����v�Ɓu�J��Ԃ������v�̑g�ݍ��킹�ɂ���ċL�q���邱�Ƃ��ł��܂��B�ł�����A�{�͂̊w�K���I����ΊF�́A�v���O���~���O�̊�{�I�ȁg�\���\�́h��g�ɕt���邱�ƂɂȂ�܂��B���̈Ӗ��Ŗ{�͂̓v���O���~���O�w�K�́g���C���C�x���g�h�ƌ�����ł��傤�B

�Ȃ��A��ʂɁA���w�҂́u�����v�͔�r�I�����ł��邪�A�u�J��Ԃ������v�̗����ɂ܂������Ƃ������A�ƌ����Ă��܂��B�{�͂̌㔼������ɓ�����܂����A�ǂ�����������Ɗw�K���Ă��́g����h�����������ĉ������B

���{�͂̍\����

|

�S�|�P�@�@����(1)�|�Q����iif �` else���j�|

�S�|�Q�@�@����(2)�|������iif�`else if�`else���j

�S�|�R�@�@����(3)�|�Q����̓���Ȍ`�iif�`���j�|

�S�|�S�@�@����(4)�|������iswitch���j�|

�S�|�T�@�@�J��Ԃ�����(1)�|�ݏ�|

�S�|�U�@�@�J��Ԃ�����(2)�|for���̓����|

�S�|�V�@�@�J��Ԃ�����(3)�|for���̗���̊ώ@�i�f�o�b�K���p�j

�S�|�W�@�@�J��Ԃ�����(4)�|�J�E���g�p�ϐ����g�����v���O�����|

�S�|�X�@�@�J��Ԃ�����(5)�|����܂��Ă��Ȃ��J��Ԃ��|

�S�|�P�O�@�J��Ԃ�����(6)�|while���̓����|

4-1 ���� (1) �\ �Q����iif �` else���j�\

�ȑO�A�y��b�ۑ�1-7-3�z�ŁA���̂悤�ȃt�H�[���̃v���O���������܂����B

���̃v���O�����ł́A

1. �`�F�b�N���ꂽ���ڂ̐��𐔂���B

2. ���̐��ɉ����āA�f�f���ʂ��o���B

�Ƃ����Q�̕������K�v�ł��B

����A���̃v���O�����ɁA2. �̋@�\���������Ă݂܂��傤�B

1. �ɂ��ẮA����͍l���܂���B���ڂ̐��͎����Ő����邱�Ƃɂ��܂��B

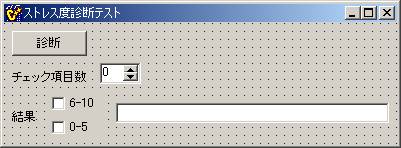

�y��b�ۑ� 4-1-1�z

���̃v���O������V�������O�ŕۑ����Ă���A���̂悤�ȃt�H�[���̃v���O�����ɍ��ւ��ĉ������B

��ȃR���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�́A���̂悤�ɂ��ĉ������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

�{�^���u�f�f�v |

ButtonDiag |

|

�X�s���G�f�B�b�g�u�`�F�b�N���ڐ��v |

CSpinEditSum |

|

�`�F�b�N�{�b�N�X�u6-10�v |

CheckBoxHigh |

|

�`�F�b�N�{�b�N�X�u0-5�v |

CheckBoxLow |

|

�G�f�B�b�g |

EditMessage |

�u�`�F�b�N���ڐ��v����͂��Ă���u�f�f�v�{�^�����������Ƃ��A

- �`�F�b�N���ڐ����U�ȏ�̂Ƃ�

- �`�F�b�N�{�b�N�X�u6-10�v���`�F�b�N����B

- ���b�Z�[�W���Ɂu�����X�g���X�����܂��Ă��܂��B�C���]�����B�v�ƕ\������B

- �`�F�b�N���ڐ����U�ȏ�ł͂Ȃ��Ƃ�

- �`�F�b�N�{�b�N�X�u0-5�v���`�F�b�N����B

- ���b�Z�[�W���Ɂu�X�g���X�̒�����܂����A�S�z�͕s�v�B�v�ƕ\������B

�悤�ȃv���O���������܂��傤�B

������������藧���Ă��邩���藧���Ă��Ȃ����ɂ���čs�����e���ς��ꍇ�ɂ́A�uif���v��p���ĕ\���܂��B

�u�f�f�v�{�^�����N���b�N�����Ƃ��̃C�x���g�n���h�����A���̂悤�ɏ����ĉ������B

|

void__fastcall Tform1::ButtonDiagClick(Tobject *Sender)

if ((CSpinEditSum->Value >= 6) == true) {

CheckBoxHigh->Checked = true;

EditMessage->Text = "�����X�g���X�����܂��Ă��܂��B�C���]�����B";

}

else {

CheckBoxLow->Check = true;

EditMessage->Text = "�X�g���X�̒�����܂����A�S�z�͕s�v�B";

}

�����@�ʓ|�ł��A���p�X�y�[�X�S�������́u�������v��K���s���ĉ������B�\�������₷���Ȃ�܂��B

���̖��߂́A���̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��܂��B

void__fastcall Tform1::ButtonDiagClick(Tobject *Sender)

|

![]() if ((CSpinEditSum->Value

>= 6) == true) {

if ((CSpinEditSum->Value

>= 6) == true) {

CheckBoxHigh->Checked = true;

EditMessage->Text = "�����X�g���X�����܂��Ă��܂��B�C���]�����B";

}

|

|||

|

|||

else {

![]() CheckBoxLow->Check = true;

CheckBoxLow->Check = true;

![]() EditMessage->Text

= "�X�g���X�̒�����܂����A�S�z�͕s�v�B";

EditMessage->Text

= "�X�g���X�̒�����܂����A�S�z�͕s�v�B";

if���̏I���![]()

}

if���́A���������藧���Ă��邩���藧���Ă��Ȃ����ɂ���āA�v���O�����̗�����܂��B

if���́A���������藧���Ă��邩���藧���Ă��Ȃ����ɂ���āA�v���O�����̗�����܂��B

�����́A

- ���藧��

- ���藧���Ȃ�

�̂ǂ��炩��������܂���B���������āA�v���O�����́A

- then�ȉ��̕�

- else�ȉ��̕�

���ǂ��炩�ЂƂ���K�����s���A���A�����ꂩ�ЂƂ������s���܂���B

|

���w�\�L�@ |

�@�@�@�@ �Ӗ� |

C++�ł̕\�L |

|

�`���a�@ |

�`�͂a���傫�� |

�@�@A > B |

|

�`���a�@ |

�`�͂a�ȏ�@ |

�@�@A >= B |

|

�`���a�@ |

�`�͂a�ɓ������@ |

�@�@A == �a |

|

�`���a |

�`�͂a�ȉ� |

�@�@A <= �a |

|

�`���a�@ |

�`�͂a��菬�����@ |

�@�@A < B |

|

A��B |

�`�͂a�ɓ������Ȃ� |

A != B |

�@C++Builder�ł̕s�����L���̏������͉E�\�̒ʂ�ł��B

�����@C++�ł́A����́u=�v����r�́u==�v���g�������܂��B�������₷���̂Œ��ӂ��Ă��������B

�y���K���z

�@��Ŋw�K����if���̎g�����������������K���Ă݂܂��傤�B

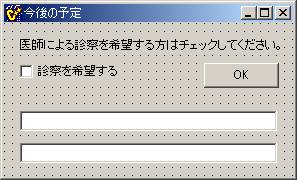

��̂悤�ȃt�H�[�������A�u�f�@����]����v�`�F�b�N�{�b�N�X���`�F�b�N����Ă��邩�ǂ����ɂ����

|

��� |

���b�Z�[�W |

|

�`�F�b�N������� |

���T���j���߂���A�����قŌ��N�f�f���s���܂��B |

|

�`�F�b�N����Ă��Ȃ� |

�X�g���X�𗭂߂Ȃ�������S�|���܂��傤�B |

�Ƃ������b�Z�[�W���\�������v���O���������܂��傤�B�uOK�v�{�^���̃C�x���g�n���h�������̂悤�ɏ����ĉ������B

void __fastcall TForm1::ButtonOKClick(TObject *Sender){

if(CheckBoxDoctor->Checked == true) {

Edit1->Text ="���T���j���߂���A�����قŌ��N�f�f���s���܂��B";

Edit2->Text ="�����ł��B";

} else {Edit1->Text ="�X�g���X�𗭂߂Ȃ�������S�|���܂��傤�B";

Edit2->Text ="�̂��ɁB";

}}

�@���āAif�@�i�@�@�@ == true�@�j���ł́A== true���ȗ����Ă��悢���ƂɂȂ��Ă��܂��B�@������ == true���ȗ����Ď��s���Ă݂܂��傤�B���܂������܂������H

�y���K���z

�@�y��b�ۑ�4-1-1�z�̃v���O�����ł��A== true�@���ȗ����Ď��s���Ă݂܂��傤�B

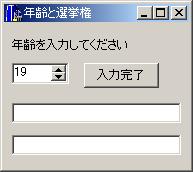

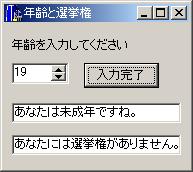

�y��b�ۑ� 4-1-2�z

���̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

��ȃR���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�́A���̂悤�ɂ��ĉ������B

��ȃR���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�́A���̂悤�ɂ��ĉ������B

|

�R���|�[�l���g�� |

Name |

|

�X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditOld |

|

�{�^���u���͊����v |

ButtonEnter |

|

��̃G�f�B�b�g |

Edit1 |

|

���̃G�f�B�b�g |

Edit2 |

�N�����͂��Ă���u���͊����v�{�^���������ƁA�@�@�@�@�@�Q�̃��b�Z�[�W���\�������B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�N��ƃ��b�Z�[�W�̑Ή��́A���̕\�ɂ��������Ă��������B

|

�N�� |

���b�Z�[�W |

|

�Q�O�Έȏ� |

���Ȃ��͐��N�ł��ˁB���Ȃ��ɂ͑I����������܂��B |

|

�P�X�Έȉ� |

���Ȃ��͖����N�ł��ˁB���Ȃ��ɂ͑I����������܂���B |

���̉������߂āA�v���O���������������ĉ������B

���̉������߂āA�v���O���������������ĉ������B

void __fastcall TForm1::ButtonEnterClick(TObject *Sender){if((CSpinEditOld->Value)==true) {

} else { }}�y���K���z

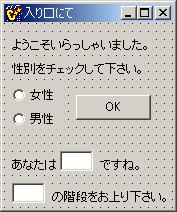

�V�����R���|�[�l���g�u���W�I�{�^���v�̎g�������o���܂��傤�B

�R���|�[�l���g�p���b�g���烉�W�I�{�^���̃A�C�R����I��ŁA�t�H�[�����3�\���ĉ������B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�v���O���������s����O�ɁA�ȉ��̓�����m�F���Ă��������B

�P�D RadioButton1��Cheked�v���p�e�B�̒l��true�ɂ��ĉ������B

�Q�D RadioButton2��Cheked�v���p�e�B�̒l��true�ɂ��ĉ������B

�R�D RadioButton1��Checked�v���p�e�B�̒l���m�F���ĉ������Btrue�����false�̂ǂ���ɂȂ��Ă��܂����H

���ɁA�v���O���������s���āA���W�I�{�^�������R�ɃN���b�N���ĉ������B

���W�I�{�^���͂ǂ������͂��炫������R���|�[�l���g���A���ɏ����ĉ������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

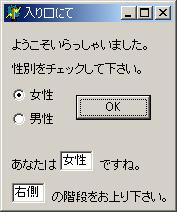

�y��b�ۑ� 4-1-3�z

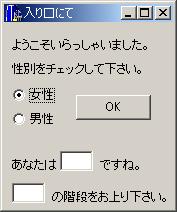

���̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

�R�������́u�悤������������Ⴂ�܂����B�v�Ɓu���ʂ��`�F�b�N���ĉ������B�v�́A 2�̃��x����p���ĕ\�����Ă��܂��B ���́A��̃��x���ɕ����s�̃��b�Z�[�W��\�������邱�Ƃ��ł��܂��B����ɂ́A���x���R���|�[�l���g�́uWordWrap�v�v���p�e�B���utrue�v�ɂ���悢�̂ł��B��������ƁA�w�肵�����x���R���|�[�l���g�̕��Ƀ��b�Z�[�W�����܂肫��Ȃ��ꍇ�A�����I�ɐ܂�Ԃ���܂��B�܂�A���x�����Ɏ��܂�悤�ɕ����s�\�����Ă���܂��B �������A�ŏ�����Q�s�ɕ����ă��b�Z�[�W��\�����������ꍇ�́A�Q�̃��x����p���������֗��ł��B |

�v���O�����̓�����e�͈ȉ��̒ʂ�ł��B�@

���s���Ă��琫�ʂ��`�F�b�N���ă{�^���������ƁA���̂悤�ɂQ�̃��b�Z�[�W���\�������B

�`�F�b�N���ڂƃ��b�Z�[�W�̑Ή��́A���̕\�ɂ��������ĉ������B

|

�`�F�b�N���� |

���b�Z�[�W |

|

���� |

���Ȃ��͏����ł��ˁB�E���̊K�i������艺�����B |

|

�j�� |

���Ȃ��͒j���ł��ˁB�����̊K�i������艺�����B |

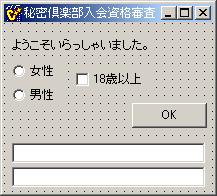

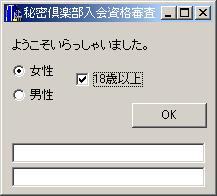

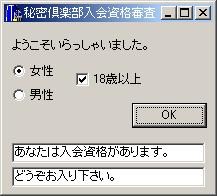

�y��b�ۑ� 4-1-4�z

���̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

|

�R���|�[�l���g�� |

Name |

|

���W�I�{�^���u�����v |

RadioButtonF |

|

���W�I�{�^���u�j���v |

RadioButtonM |

|

�{�^���u�n�j�v |

ButtonOK |

|

�`�F�b�N�{�b�N�X�u18�Έȏ�v |

CheckBoxAdult |

��ȃR���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�́A

���̂悤�ɂ��ĉ������B

�v���O�����̓�����e�͎��̒ʂ�ł��B

���ʂƔN����`�F�b�N���Ă���u�n�j�v�{�^���������ƁA�Q�̃��b�Z�[�W���\�������B

���ʁE�N��̏����ƃ��b�Z�[�W�̑Ή��́A���̕\�ɂ��������Ă��������B

|

���ʁE�N�� |

���b�Z�[�W |

|

�����ŁA���A�P�W�Έȏ� |

���Ȃ��͓���i������܂��B�ǂ��������艺�����B |

|

����ȊO |

���Ȃ��͓���i������܂���B�c�O�ł������A�艺�����B |

�����@�u�����ŁA���A�P�W�Έȏ�v�܂�A

�uRadioButtonF���`�F�b�N����Ă��āA�����ACheckBoxAdult���`�F�b�N����Ă���v

���Ƃ��A

(RadioButtonF->Checked == true)�@

&&�@

(CheckBoxAdult->Checked == true)

�̂悤�Ɂ@&&�@��p���ĕ\���܂��B

�������A��Ɋw�K�����ʂ�A== true���ȗ�����

(RadioButtonf->Checked)�@

&&�@

(CheckBoxAdult->Checked)

�Ə������Ƃ��ł��܂��B�����ł́A== true���ȗ������Ɍ����ꂽ�`�̂܂܂ɂ��Ă����܂��B

�Ȃ��A&&�@�̑O��̏������i�_�����j�ɂ́A( �j�����Ȃ��Ă��G���[�ɂ͂Ȃ�܂���B�������A�������̋����I�Ɏ������߂Ɂi�@�j�ł����邱�Ƃ����߂܂��B�Ȃ��A�������S�̂̂������uif (������ )�v���O���ƕ��@�G���[�ƂȂ�܂��̂Œ��ӂ��Ă��������B

����ł́A���̉������߂āA�v���O���������������ĉ������B

|

void__fastcallTForm1::ButtonOKClick(TObject *Sender)

{if ( (RadioButtonF->Checked==true )

&&(CheckBoxAdult->Checked==true) ) {

}else{

}}

�����@�u���v�ł͂Ȃ��u�܂��́v��\�������Ƃ��́A�@||�@���g���܂��B

���@�u�����A�܂��́A�P�W�Έȏ�v�̂Ƃ�

(RadioButtonF.Checked = True)�@

||�@

(CheckBoxAdult.Checked = True)

�y��b�ۑ�

4-1-5�z

�y��b�ۑ�

4-1-5�z

���̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

��ȃR���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�́A

���̂悤�ɂ��ĉ������B

|

�R���|�[�l���g�� |

Name |

|

�X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditNumber |

�X�s���G�f�B�b�g�ɂ͂O�`�X�܂ł̐���������܂���B����ȊO�̐�����͂ł��Ȃ��悤�ɁA

MinValue �v���p�e�B�� MaxValue �v���p�e�B�̒l��ύX���Ă����ĉ������B

�����ŁA�v���O���������s���A������͂��Ă���n�j�{�^�����������Ƃ��A

- ����4�ȏ�7�ȉ��ł���A���b�Z�[�W���Ɂu�Q�O�P�����v�ƕ\������B

- ��������ȊO�ł���A���b�Z�[�W���Ɂu�T�O�P�����v�ƕ\������B

�悤�ȃv���O����������ĉ������B

�����@�X�s���G�f�B�b�g�ɓ��͂��ꂽ�l���S�ȏ�V�ȉ��ł��邱�Ƃ�\���̂ɁA

(4 <= CSpinEditNumber->Value <= 7) == true

�Ə��������Ȃ�Ǝv���܂��B�������AC++�́A�Q�̕s�����������ɏo�Ă��镶�𗝉����邱�Ƃ��ł��܂���B�ł�����A

( (4 <= CSpinEditNumber->Value) == true )�@

&&�@

( (CSpinEditNumber->Value <= 7) == true )

�̂悤�ɁA�������̕����ɕ����Ă���@&& �i���j�@�łȂ��ď����K�v������܂��B

�y���K���z�@

���̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

�R���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�́A���̂悤�ɂ��ĉ������B

|

�R���|�[�l���g�� |

Name |

|

�X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditNumber |

|

�{�^���u����v |

ButtonHantei |

|

�G�f�B�b�g |

EditMessage |

�O�ȏ�̐�����͂��ă{�^���������ƁA�@�@�@�@�@�O�����̐�����͂��ă{�^���������ƁA

�O�ȏ�̐�����͂��ă{�^���������ƁA�@�@�@�@�@�O�����̐�����͂��ă{�^���������ƁA

�u���͂������͂O�ȏ�ł��B�v�ƕ\�����A�@�@�@�@�@�u���͂������͂O�����ł��B�v�ƕ\������B

�u����v�{�^�����������Ƃ��̏����́A�ȉ��̂悤�ɏ������Ƃ��ł��܂��B

|

void__fastcallTForm1::ButtonHanteiClick(TObject *Sender)

{if ((CSpinEditNumber->Value >= 0)==true) {

EditMessage->Text = "���͂������͂O�ȏ�ł��B"; }else{

EditMessage->Text = "���͂������͂O�����ł��B"; }}

�������Aif (������) �̂��ƁA���邢�� else�@�̂��ƂɁA�P�̏����������Ȃ��Ƃ��́A{ }�@���ȗ����āA���̂悤�ɏ������Ƃ��ł��܂��B

|

void__fastcallTForm1::ButtonHanteiClick(TObject *Sender)

{if ((SpinEditNumber->Value >= 0)==true)

EditMessage->Text = "���͂������͂O�ȏ�ł��B"; else EditMessage->Text = "���͂������͂O�����ł��B";}

�������A���� �̃v���O���~���O�̏�ʂł́A�ŏ��́i��������j���s����1�ł��A��ɕ��������ĕ����̕��ɂȂ邱�Ƃ��悭����܂��B���̗l�ȏꍇ�ɂ͍Ăс@�o�� �p���������Ȃ���Ȃ�܂��A��������Y��Ă��܂��₷�����̂ł��B�����āA�����Y���ƃG���[������������v�����ʂ�̏��������Ă���Ȃ��Ȃ����肵�܂��B�@�����ŁA�������镶��1�̂Ƃ��ł��i�o �p�������Ă��Ă��G���[�ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��̂Łj�A�o�@�p���������Ɏc���Ă����悤�ɂ��邱�Ƃ����߂܂��B

4-2 ���� (2) �\������iif�`else if�`else���j�\

�ȑO�������X�g���X�x�f�f�v���O�����́A���Ƃ��ƁA���̕��ނɂ��������ĂS�i�K�̐f�f��������̂ł����B�{�߂ł́A�R�ȏ�̑I����������ꍇ�̏������w�K���܂��傤�B

|

�`�F�b�N�� |

���b�Z�[�W |

|

�X�`�P�O |

���Ȃ�X�g���X�����܂��Ă��܂��B��t�ɂ��f�@���B |

|

�U�`�W |

�����X�g���X�����܂��Ă��܂��B�C���]�����B |

|

�R�`�T |

�X�g���X�̒�����܂����A�S�z�͕s�v�B |

|

�O�`�Q |

����ł��B |

�y��b�ۑ� 4-2-1�z

�y��b�ۑ�4-1-1�z�̃v���O������V�������O�ŕۑ����Ă���A���̂悤�ȃt�H�[���̃v���O�����ɍ��ւ��ĉ������B

��ȃR���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�́A���̂悤�ɂ��ĉ������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

���l |

|

�{�^���u�f�f�v |

ButtonDiag |

�ω��Ȃ� |

|

�X�s���G�f�B�b�g�u�`�F�b�N���ڐ��v |

CSpinEditSum |

�ω��Ȃ� |

|

�`�F�b�N�{�b�N�X�u9-10�v |

CheckBoxHigher |

�@ |

|

�`�F�b�N�{�b�N�X�u6-8�v |

CheckBoxHigh |

�@ |

|

�`�F�b�N�{�b�N�X�u3-5�v |

CheckBoxLow |

�@ |

|

�`�F�b�N�{�b�N�X�u0-2�v |

CheckBoxLower |

�@ |

|

�G�f�B�b�g |

EditMessage |

�ω��Ȃ� |

���̂悤�ɁA�R�ȏ�̕���i�I�����j������ꍇ�ɂ́A�uif�`else if�`else���v��p���܂��B�Ⴆ�S�̕�����ꍇ�ɂ́A���̂悤�ɋL�q���܂��B

���̂悤�ɁA�R�ȏ�̕���i�I�����j������ꍇ�ɂ́A�uif�`else if�`else���v��p���܂��B�Ⴆ�S�̕�����ꍇ�ɂ́A���̂悤�ɋL�q���܂��B

if �i�������P�j {

�������P����������ꍇ�̏���

}

else if �i�������Q�j {

�������Q����������ꍇ�̏���

}

else if �i�������R�j {

�������R����������ꍇ�̏���

}

else{

��ȊO�̏ꍇ�̏���

}

����ł́A���̋߂āA�S�i�K�̐f�f������v���O���������������ĉ������B

����ł́A���̋߂āA�S�i�K�̐f�f������v���O���������������ĉ������B

void__fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

if ((CSpinEditSum->Value>=9) == true) {

|

CheckBoxHigher->Checked = true;

EditMessage->Text ="���Ȃ�X�g���X�����܂��Ă��܂��B��t�ɂ��f�f���B";

else if ((CSpinEditSum->Value>=6) == true) {

|

EditMessage->Text ="�����X�g���X�����܂��Ă��܂��B�C���]�����B";

else if ((CSpinEditSum->Value>=3) == true) {

|

CheckBoxLow->Checked = true;

EditMessage->Text ="�X�g���X�̒�����܂����A�S�z�͕s�v�B";

}

else {

|

CheckBoxLower->Checked = true;

EditMessage->Text ="����ł��B";

}

}

���@��̗Ⴉ�痝���ł���Ǝv���܂����A���́uif�`elseif�`else���v�͂����������Ă��Ή��ł��܂��B

�y��b�ۑ� 4-2-2�z

�e�X�g�̓��_����͂��Ă���u���є���v�{�^���������ƁA���_�ɑΉ����āu�D�v�u�ǁv�u�v�u�s�v�̕]�������鉺�̂悤�ȃv���O����������ĉ������B

���_�Ɛ��т̑Ή��́A���̕\�ɂ��������ĉ������B

|

�D |

80�_�`100�_ |

|

�� |

60�_�`79�_ |

|

�� |

50�_�`59�_ |

|

�s�� |

0�_�`49�_ |

�܂��A���тɉ����āA���ꂼ����e�̈قȂ��s���b�Z�[�W���o���悤�ɂ��ĉ������B

���b�Z�[�W�̓��e�͎��R�ɍl���ĉ������B

�u�e�X�g�̓��_�v���ɂ�100�_���_�̃e�X�g�̓��_����͂�����̂Ƃ��܂��B�X�s���G�f�B�b�g��MaxValue�v���p�e�B��MinValue�v���p�e�B�̒l��ς��Ă����ĉ������B

�y��b�ۑ� 4-2-3�z

�y��b�ۑ� 4-2-1�z�̃v���O�����̃`�F�b�N���́A���́u3�Ŋ������Ƃ��̏��v�ɂ���ă��b�Z�[�W�����܂��Ă��܂��B

|

�`�F�b�N�� |

3�Ŋ������� |

���b�Z�[�W |

|

9�`10 |

3 |

���Ȃ�X�g���X�����܂��Ă��܂��B��t�ɂ��f�@���B |

|

6�`8 |

2 |

�����X�g���X�����܂��Ă��܂��B�C���]�����B |

|

3�`5 |

1 |

�X�g���X�̒�����܂����A�S�z�͕s�v�B |

|

0�`2 |

0 |

����ł��B |

���������āA�\�߃`�F�b�N����3�Ŋ����ď������߂Ă������Ƃɂ���āAif ���̏����������ƊȒP�Ɂi���Ղ��j���邱�Ƃ��ł��܂��B�v���O���������̂悤�ɕύX���܂��傤�B�������߂ăv���O���������������Ă��������B

|

void__fastcallTForm1::ButtonDiagClick(TObject *Sender)

{

�@

int q;

q = CSpinEditSum->Value / 3;

if ((q == 3) == true) {�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ }elseif ((q == 2) == true) {

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ }elseif ((q == 1) == true) {

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�A

}

elseif ((q == 0) == true) {

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ }}

���@��̘g�@�Łu�`�F�b�N�����R�Ŋ��������vq�����߂Ă��܂��B���Z�u�^�v��p���ď������߂��܂��B3-9�߁��l�X�ȉ��Z�q�����Q�Ƃ��Ă��������B

���@�g�A�́A���̏ꍇ�uelse �v�����ɑւ��Ă����\�ł��B�������A�����Ɍ����ƁA���̍ۂ́u���̒l���O�`�S�ȊO�̒l���Ƃ�Ȃ��v�Ƃ����O�K�v�ɂȂ�܂��i���̏ꍇ�͂��̑O���藧���܂��j�B

4-3 ���� (3) �\�Q����̓���Ȍ`�iif�`���j�\

�y���K���z

���̂悤�ȃt�H�[���̃v���O����������ĉ������B

��ȃR���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�́A���̂悤�ɂ��ĉ������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

�`�F�b�N�{�b�N�X�u�^�����܂��v |

CheckBoxSansei |

|

�{�^���u���[�v |

ButtonTouhyou |

|

�G�f�B�b�g |

EditMessage |

|

�X�s���G�f�B�b�g�u���݂̎^���Ґ��v |

CSpinEditNinzu |

�v���O���������s���āA�u���[�v�{�^�����������Ƃ��A

- �����`�F�b�N�{�b�N�X���`�F�b�N�������A

- �u�^���[���肪�Ƃ��������܂����v���b�Z�[�W��\�����A

- �^���Ґ����P�l���₷�B

- �����`�F�b�N�{�b�N�X���`�F�b�N����Ă��Ȃ���A

- �������Ȃ��B

�悤�ȃv���O���������܂��B

���̃v���O�����̗����}�ɂ���ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B

�v���O�����́A���̂悤�ɏ����܂��B

|

void__fastcallTForm1::ButtonTouhyouClick(TObject *Sender)

{if ((CheckBoxSansei->Checked)==true) {

EditMessage->Text = "�^���[���肪�Ƃ��������܂����B"; CSpinEditNinzu->Value = CSpinEditNinzu->Value + 1; }  |

else { �������Ȃ��̂ʼn��������Ȃ�}

�ȗ��ł���

}

���

- ���������藧���Ȃ��ꍇ�ɂ͉������Ȃ��̂ŁAelse�̂��Ƃ́o�@�@�p�̊Ԃɂ́A���������܂���B

- ���̂悤�ȏꍇ�́Aelse�ƁA���̂��Ƃ́o�@�@�p���ȗ�����̂����ʂł��B

�y��b�ۑ� 4-3-1�z

���̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

���̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

�쐬����v���O�����͌���������͂����v���O�����ł��B�������A�����_�ł͎c�O�Ȃ��猟���������v���O���~���O���邪�ł��܂���B

�쐬����v���O�����͌���������͂����v���O�����ł��B�������A�����_�ł͎c�O�Ȃ��猟���������v���O���~���O���邪�ł��܂���B

�L�[���[�h����͂��Ȃ��Ń{�^���������ƁA�u�����p�L�[���[�h����͂��Ă��������B�v�ƌx�����A�@

�L�[���[�h����͂��ă{�^����������

�������Ȃ��B

Ø ���̃v���O�����ł́A��x�x�����b�Z�[�W���o�Ă��܂��ƁA����ȍ~�́i�Ⴆ�L�[���[�h����͂��ām�����n�{�^���������Ă��j�x���������Ă���܂���B�{���́A�L�[���[�h����͂��ă{�^���������ƁA���̌x���͏�����ׂ��ł��ˁB���̉��ǂɂ��Ă͎���5-13�Ŏ�舵���܂��B

4-4 ���� (4) �|������iswitch���j�|

�ł���{�I��if���́A 4-1�Ŋw�K�����uif�`else���v�ł���A�����

- ���������藧�ithen�j

- ���������藧���Ȃ��ielse�j

�ɉ����āA�v���O�����̗�����Q�ɕ�������̂ł����B

�v���O�����̗�����R�ȏ�ɕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��́A4-2�Ŋw�K�����悤�ɁA�uif�`else if�`else�`���v��p���܂��B���͂���ŁA�����镪�����L�q���邱�Ƃ��ł���̂ł����A������̏ꍇ�AC++����ɂ�switch�����p�ӂ���Ă���A������g���ƃv���O�����̋L�q���e�ՂɂȂ�A�����Ղ��Ȃ�ꍇ������܂��B�����ŁA�{�߂ł́A����switch���̎g�������w�K���܂��傤�B

�y��b�ۑ� 4-2-3�z�́Aswitch�����g���Ǝ��̂悤�ɏ������Ƃ��ł��܂��B

|

void__fastcallTForm1::ButtonDiagClick(TObject *Sender)

{ int q; q = CSpinEditSum->Value / 3; switch (q) { case 3:

|

break; case 2:

|

break; case 1:

|

break; case 0:

|

break; }}

����

�@switch���ŕ���Ɏg�p����ϐ��i��̗�ł͂��j�́A�����^�iint�^�j�łȂ���Ȃ�܂���B

�y��b�ۑ�4-4-1�z

��̋߂āA�y��b�ۑ�4-2-3�z�̃v���O���������������A������m�F���Ă��������B

switch����p����ہA�ł����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��_�́Abreak���̈ʒu�ł��B�Ⴆ�ΑO�y�[�W�̃v���O�����ɂ����āA��ԏ��break�����폜����ƁE�E�E

switch (q) { case 3:

|

|||||

|

|||||

case 2:

|

�@�@break;

case 1:

|

|

||||

break; case 0:

|

break; }

�@���̐����𗘗p���āA�ϐ��͈̔͂ɉ����ĕ�����s�����Ƃ��ł��܂��B

�Ⴆ�A�������̒l���u�O�`�P�v����сu�Q�`�R�v�ɉ����ď����������ꍇ�ɂ́A���̗l�ɋL�q���܂��B

���ϐ��͈̔͂��w�肷��ꍇ��

|

switch(q) {

case 3: case 2: �@�@break;

case 1: case 0:

|

break; }

�y��b�ۑ� 4-4-2�z

�y��b�ۑ� 4-2-1�z���Aswitch�����g���č�蒼���Ă��������B

��default��p�����L�q��

switch���ɂ́Adefault�@���g��������ȗႪ����܂��B��ԉ��́u�ϐ��̒l�͈̔́v���@default�@�Ə����āA�u���܂łɎw�肵���͈��ȊO�v�Ƃ����Ӗ���\�����Ƃ��ł��܂��B

|

switch (q) { case 1:

|

break; case 5:

|

break;

default:

|

break;}

�y���p�ۑ� 4-4-A�z

�y��b�ۑ�4-4-2�z�̃v���O�����ł́A���ڐ��Ƃ��ĂP�P�ȏ�̒l��A���̒l�ȂǁA�z�肵�Ă���͈͊O�̒l����͂����ꍇ�A�������b�Z�[�W���\������܂���B�����ŁA���̂悤�Ȕ͈͊O�̍��ڐ�������ē��͂��ă{�^�����N���b�N�����ꍇ�́A�u�P�`�P�O�܂ł̍��ڐ�����͂��Ă��������B�v�Ƃ������b�Z�[�W��\��������悤�ɁA���̃v���O���������ǂ��Ă��������B

default��p����ΊȒP�Ƀv���O���~���O�ł���͂��ł��B

4-5 �J��Ԃ����� (1) �\�ݏ�\

�X�[�p�[�t�@�~�R���� 16 �r�b�g�APlayStation �� 32 �r�b�g�ANINTENDO 64 �� 64 �r�b�g�A����ɂ͂��̃R���s���[�^�̃������� 64 MB ���邢�� 128 MB ���X�A�R���s���[�^�W�̂��̂ŏo�Ă��鐔�ɂ͌��܂������������ł��ˁB�����̐��́A2�~2�~2�~�c�~2 �̌`�ŋ��߂���A�R���s���[�^�ɂƂ��āg����̂����h���Ȃ̂ł��B

�y���K���z

���̕\�߂܂��傤�B

|

�@ |

�@ |

2�̌� |

�� (�v�Z����) |

|

21 |

2 |

1 |

2 |

|

22 |

2�~2 |

2 |

4 |

|

23 |

2�~2�~2 |

3 |

�@ |

|

24 |

2�~2�~2�~2 |

4 |

�@ |

|

25 |

2�~2�~2�~2�~2 |

5 |

�@ |

|

26 |

2�~2�~2�~2�~2�~2 |

6 |

�@ |

|

27 |

2�~2�~2�~2�~2�~2�~2 |

7 |

�@ |

|

28 |

2�~2�~2�~2�~2�~2�~2�~2 |

8 |

�@ |

|

29 |

2�~2�~2�~2�~2�~2�~2�~2�~2 |

9 |

�@ |

|

210 |

2�~2�~2�~2�~2�~2�~2�~2�~2�~2 |

10 |

�@ |

2�~2�~2�~2�~2 �̂悤�ɁA���鐔�@a �� b �����邱�Ƃ�ݏ�Ƃ����܂��B

2�~2�~2�~2�~2 �̂��Ƃ��A2��5��������Ɂu25�v�Ə����āu2��5��v�Ɠǂ݂܂��B

�y��b�ۑ�@4-5-1�z

|

|

�u2�{�v�{�^������������ |

|

|

���̒l��2�{�ɂȂ�A����ɂ���1�x�u2�{�v�{�^������������ |

|

|

�����2�{�ɂȂ�A�{�^�����������Ƃɒl���ǂ�ǂ�2�{�ɂȂ��Ă����A�Ƃ����v���O���������܂��傤�B |

�܂��́A�t�H�[����ɃR���|�[�l���g�����̂悤�ɔz�u���Ă��������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

���̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditNumber |

|

�E�̃{�^�� |

ButtonDouble |

���� CSpinEditNumber->Value �̏����l�� 1 �ɂ��Ă����Ă��������B

���̋߂ăv���O���������������ĉ������B

void __fastcall TForm1::ButtonDoubleClick(TObject *Sender)

CSpinEditNumber->Value = ;

}

�y���K���z

���̃v���O�������g���A25 �̒l�ׂ����Ƃ����u2�{�v�{�^����5�������ŋ��߂��܂��B�ł́A���̃v���O�����������Ɖ��ǂ��āA�{�^����1�x���������� 25 �����߂���悤�ɂł��Ȃ��ł��傤���B

����͂���قǓ������܂���B�{�^�����������Ƃ��ɍ��܂ł�5�̓��������悢�̂ł�����A

void __fastcall TForm1::ButtonDoubleClick(TObject *Sender)

CSpinEditNumber->Value = CSpinEditNumber->Value * 2;

CSpinEditNumber->Value = CSpinEditNumber->Value * 2;

CSpinEditNumber->Value = CSpinEditNumber->Value * 2;

CSpinEditNumber->Value = CSpinEditNumber->Value * 2;

CSpinEditNumber->Value = CSpinEditNumber->Value * 2;

}

�ƂȂ�܂��B���s���ē�����m�F���Ă݂܂��傤�B

�y��b�ۑ� 4-5-2�z

�{�^����1�x���������� 215 �����߂���悤�A�v���O���������ς��ĉ������B

void __fastcall TForm1::ButtonDoubleClick(TObject *Sender)

}

4-6 �J��Ԃ����� (2) �|for ���̓����\

�y��b�ۑ� 4-6-1�z

|

|

����̒l���v�Z�������� (�����ł� 3 ��) ����͂��āu�v�Z�v�{�^���������� |

|

|

���̒l���v�Z���Ă����A�Ƃ����v���O���������܂��傤�B |

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

���̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditJo |

|

�E�̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditResult |

|

���̃{�^�� |

ButtonCalc |

�܂��͂��̂悤�Ƀt�H�[��������Ă��������B

���� SpinEditResult->Value �� 1 �ɂ��Ă����̂�Y��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

���̃v���O�����ł́A�u����2�{���邩�v�̓v���O�������s��Ƀ��[�U�����߂�̂ŁA���܂ł̂悤�Ƀv���O�������s�O��

void __fastcall TForm1::ButtonDoubleClick(TObject *Sender)

CSpinEditResult->Value = CSpinEditResult->Value * 2;

CSpinEditResult->Value = CSpinEditResult->Value * 2;

CSpinEditResult->Value = CSpinEditResult->Value * 2;

����

CSpinEditResult->Value = CSpinEditResult->Value * 2;

}

�@

�Ƃ��炩���ߌ��܂������������Ă������Ƃ͂ł��܂���B

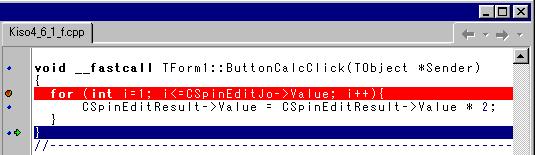

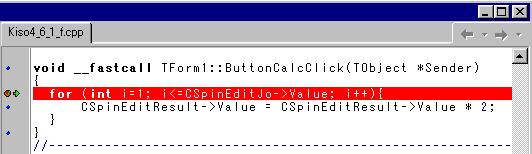

�����ŁA����������J��Ԃ����� �ufor ���v�Ƃ������߂��g���܂��B�v���O���������̂悤�ɏ����Ă��������B

�����ŁA����������J��Ԃ����� �ufor ���v�Ƃ������߂��g���܂��B�v���O���������̂悤�ɏ����Ă��������B

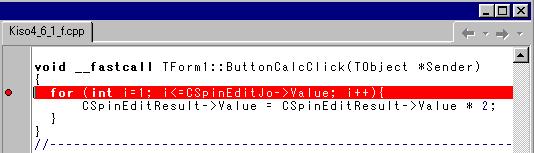

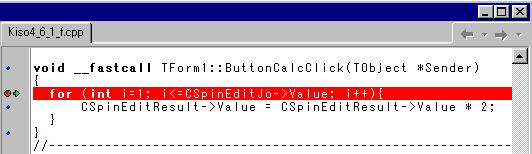

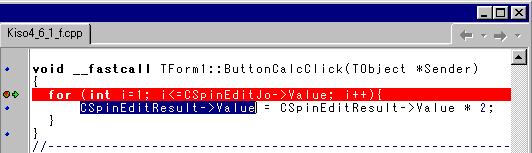

void__fastcall TForm1::ButtonCalcClick(TObject *Sender)

����ڂ��𐔂���ϐ��i�J�E���^�j�̐錾

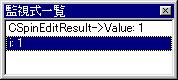

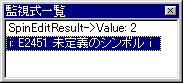

![]() {

{

int i;

|

for(i=1; i<=CSpinEditJo->Value; i=i+1){

CSpinEditResult->Value = CSpinEditResult->Value * 2;

}

}

���s���ē�����m�F���܂��傤�B���� for ���́A���̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��܂��B

|

for ( �J�E���^�i��̗�ł�i�j�̏�����; �J��Ԃ�����;�J�E���^�̕ω��� ) {

�@�@�@�J��Ԃ������P;

�@�@�@�J��Ԃ������Q;

�@�@�@�@ �E�E�E

}

�@�J�E���^�������F�@i=1

�Ӗ��͂������������ł���Ǝv���܂����A�����̗�����ȉ��Ɏ����Ă����܂��傤�B

![]()

![]()

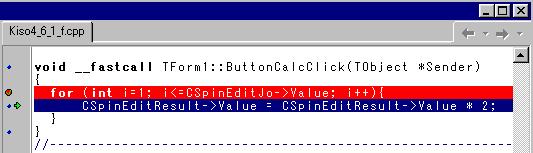

�Ȃ��AC++����ł́A��̃v���O�����͒ʏ�A���̗l�Ɂi�ȗ��������`�Łj�L�q����܂��B

�Ȃ��AC++����ł́A��̃v���O�����͒ʏ�A���̗l�Ɂi�ȗ��������`�Łj�L�q����܂��B

void__fastcall TForm1::ButtonCalcClick(TObject *Sender)

{

for(int i=1; i<=SpinEditJo->Value; i++){

SpinEditResult->Value = SpinEditResult->Value * 2;

}

}

�������ɂ��ẮA3-8�̃R�����Ő��������u�ϐ��̐錾�Ə������͓����ɍs����v���ƁA�܂��A3-9�Ő��������u++�v���Z�q��p���Ă��܂��B

void__fastcall TForm1::ButtonCalcClick(TObject *Sender) { CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value * 2; } |

void__fastcall TForm1::ButtonCalcClick(TObject *Sender) { for(int i=1; i<=15; i++ ){ CSpinEdit1->Value = CSpinEdit1->Value*2;}} |

���̂悤�ɁAfor���͌��܂����̌J��Ԃ��ɗp������ꍇ�������ł��B���̍��E�̃v���O�����͑S��������������܂��B

|

�R����

for ( �J�E���^�p�ϐ��̏�����; �J��Ԃ�����;�J�E���^�̕ω��� ) { �@�@�@�J��Ԃ������P; } �Ƃ����悤�ɁA�J��Ԃ�������1�����Ȃ� for ���́Aif ���̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA{ } ���ȗ����Ď��̂悤�ɏ������Ƃ��o���܂��B for ( �J�E���^�p�ϐ��̏�����; �J��Ԃ�����;�J�E���^�̕ω��� ) �@�@�@�J��Ԃ������P;

�������A���̏������́A��ŌJ��Ԃ������𑝂₵�����Ȃ����ꍇ�� {�@} ��t���Y���\��������A���ۂ���܂ł����̂悤�ȃG���[�́i�{���K�ɂ����āj�p�ɂɌ����܂����B�����ŁA���Ƃ�������1�ł���� {�@}�����邱�Ƃ����߂܂��B |

�y��b�ۑ� 4-6-2�z

��قǂ̃v���O���������ς��āA

|

|

���l����ꂽ�� (���̗�ł� �R) |

|

|

3�̗ݏ悪���߂���v���O����������Ă��������B |

�y��b�ۑ� 4-6-3�z

�����Z�́A�����Z�̌J��Ԃ��ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B�Ⴆ�A�Q�~�T�́A�u�Q�𑫂��v�Ƃ������Ƃ��T��J��Ԃ����Ƃł��B

���̂悤�ɍl����ƁA�����Z�̋L���u*�v���g�킸�ɁAfor�����g���Ă����Z�̓������߂邱�Ƃ��ł��܂��B

�O�̃y�[�W�̃v���O���������ς���

|

|

���l����ꂽ�� (���̏ꍇ�� 6) |

|

|

4+4+4+�c+4 �����߂�v���O�������Afor �����g���č���ĉ�����(�������A�v���O�����̒��ł����Z�u*�v���g���Ă͂����܂���B)�B |

�y��b�ۑ� 4-6-4�z

|

|

�{��̓x�����𐔒l�œ��͂��u�{��v�{�^���������� |

|

|

���̓x�����ɉ����āu���炱���c�v�ƕ\������v���O���������Ȃ����B

(�ȉ����l) |

�q���g�@�e����f�Ƃ�����������A�w������A������Ηǂ��̂ł��B������̘A�����悭������Ȃ��l�́A3-11���Q�Ƃ��Ă��������B

4-7 �J��Ԃ����� (3)�@�\for���̗���̊ώ@�i�f�o�b�K���p�j�\

�y���K���z

�y��b�ۑ� 4-6-1�z�ō�����u2 �̗ݏ�v�v���O�����Łu�v�Z�v�{�^�����������Ƃ��̃v���O���������삷��l�q��1�s�������ɒǂ������Ă݂܂��傤�B

�܂��́A�{�^���������ꂽ���U�v���O�������~�߂邽�߁A�u�u���[�N�|�C���g (�g�ꎞ��~�h�̕W��) �v�������܂��B�R�[�h�G�f�B�^�̎��̕������N���b�N���Ă��������B

����ƁA�u���[�N�|�C���g (�����ȐԊ�) ������܂��B

����ł͎��s���Ă݂܂��傤�B���̂悤�ɓ��͂��āu�v�Z�v�{�^���������Ɓc

�u���[�N�|�C���g�ׂ̗ɏ����ȗ̖����܂��B����́A�u�v���O��������������ĊJ���܂��v�Ƃ����W���ł��B�����ŁA�m�e�W�n�L�[�������� (�܂��́u���s�v���u�X�e�b�v���s�v��I�Ԃ�)

�v���O������1�s���s����āA�̖���̍s�Ɉڂ�܂��B

�ȉ������v�̂Łm�e�W�n�������ƁA�P�s�����������s����A�w�肵���J��Ԃ��̉��̏������I������ƁA���̗l�ɁA�J��Ԃ��̃u���b�N���o��͂��ł��B

���āA���x�� CSpinEditResult->Value �̒l���m�F���Ȃ���1�s�����s�����Ă݂܂��傤�B

�E�̃X�s�l�f�B�b�g�̒l���P�ɖ߂��āA�ĂсA���̂悤�ȏ�ԂŁu�v�Z�v�{�^���������܂��傤�B

����ƁA��قǓ��l�A�̖�\��܂����ˁB

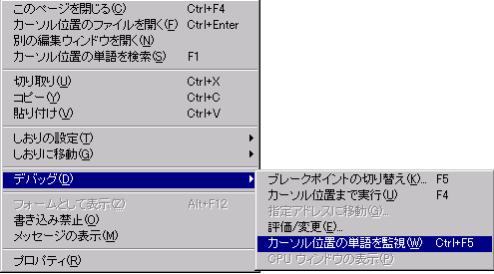

�����ŁA�}�E�X���g���āA���̂悤��CSpinEditResult->Value ��I�����Ă������� (���{�^���������Ȃ���̈���Ȃ����Ă��������B���{�^���𗣂��ƑI�����������܂��B�j�B

���I�����������̏���E�N���b�N����Ƃ������̃��j���[�������̂ŁA���̒����玟�̂悤�ɁA�u�f�o�b�O�v���u�J�[�\���ʒu�̒P����Ď��v��I�т܂�

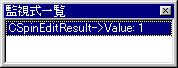

����ƁA�u�Ď����ꗗ�v�Ƃ����E�B���h�E������ASpinEditResult.Value �̒l����ɕ\�����Ă����悤�ɂȂ�܂��B

����ƁA�u�Ď����ꗗ�v�Ƃ����E�B���h�E������ASpinEditResult.Value �̒l����ɕ\�����Ă����悤�ɂȂ�܂��B

�m�e�W�n�������ĂP�s�i�߂Ă���A���l�ɁAi �̒l���Ď����Ă݂܂��傤�B

����ƁAi�̍ŏ��̒l�ł���u�P�v���\������܂��B�u�e�W�v�������Ă����Ɓi�J��Ԃ����i�݂ɂ�āji�̒l���������čs���͂��ł��B��

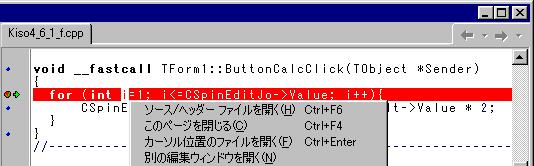

���@�J�[�\�����ufor (int i; �E�E�E) �v�̍s�ɗ����Ƃ��A�ꎞ�I��i�̒l�����̂悤�Ɂu����`�v�ƕ\������܂����A�C�ɂ������̂܂ܐi�߂Ă��������B���̍s�i�ނ�i�̒l���\������܂��B

���̂܂܂ǂ�ǂ�u�e�W�v�������ASpinEditResult.Value �� i �̒l�̕ω��ׂĉ��̕\�߂܂��傤�B

SpinEditResult->Value |

1 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

i |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

4-8 �J��Ԃ����� (4) �\�J�E���g�p�ϐ����g�����v���O�����\

i �͉���ڂ̌J��Ԃ����𐔂���ϐ��ł��B����@�p��ł́u����ϐ��v�ƌĂт܂����A�����ł͕�����₷���u�J�E���g�p�ϐ��i�J�E���^�j�v�ƌĂт܂��傤�B4-6�̃v���O������ł́A�o�@�p�̊Ԃ��P����s���邽�тɁAi�͂P�������܂��B���̐����𗘗p����ƁA���R���̘a�Ȃǂ��ȒP�ɋ��߂邱�Ƃ��ł��܂�

�y��b�ۑ� 4-8-1�z

���̂悤�ȃt�H�[���̃v���O����������Ă�������

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

��̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditResult |

|

���̃{�^�� |

ButtonCalc |

�ŏ��̒l�́u�O�v�ɂ��Ă����ĉ������B

���̃v���O������ 1+2+3+4+5 ���v�Z�����Č��ʂ�\�������܂��B�������߂Ă��������B

void__fastcall TForm1::ButtonCalcClick(TObject *Sender)

{

for(int i=1; i<=5; i++){

CSpinEditResult->Value = CSpinEditResult->Value + ;

}

}

|

�y��b�ۑ� 4-8-2�z

�y��b�ۑ� 4-8-2�z

|

|

��̃v���O���������ǂ��āA5 �܂łł͂Ȃ��C�ӂ̐��܂ł̘a�����߂� (�ǂ��܂ő��������w��ł���) �v���O�������Afor �����g���č���ĉ������B |

�y��b�ۑ� 4-8-3�z

|

|

2+4+6+8+�c ���v�Z����v���O�������Afor �����g���č���ĉ������B

|

�y��b�ۑ� 4-8-4�z

|

|

1+3+5+7+�E�E�E ���v�Z����v���O�������Afor �����g���č���ĉ������B

�ŏ��́u�O�v�ɂ��Ă����܂��B |

�y���p�ۑ� 4-8-A�z

���̃s���~�b�h�́A1�ԏ�̒i�͐� 12=1 �A�ォ��2�i�ڂ� 22=4 �A�ォ��3�i�ڂ� 32=9

�ł��B���̃s���~�b�h��5�i�ɂȂ����Ƃ��̐̌������߂�v���O����������ĉ������B

���̃s���~�b�h�́A1�ԏ�̒i�͐� 12=1 �A�ォ��2�i�ڂ� 22=4 �A�ォ��3�i�ڂ� 32=9

�ł��B���̃s���~�b�h��5�i�ɂȂ����Ƃ��̐̌������߂�v���O����������ĉ������B

�܂��A���̃v���O���������ǂ��āA

|

|

�ŏ��́u�O�v�ɂ��Ă����܂��B |

||

|

|

�������o�͂���v���O����������ĉ������B |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

2 |

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

14 |

16 |

18 |

|

3 |

6 |

9 |

12 |

15 |

18 |

21 |

24 |

27 |

|

4 |

8 |

12 |

16 |

20 |

24 |

28 |

32 |

36 |

|

5 |

10 |

15 |

20 |

25 |

30 |

35 |

40 |

45 |

|

6 |

12 |

18 |

24 |

30 |

36 |

42 |

48 |

54 |

|

7 |

14 |

21 |

28 |

35 |

42 |

49 |

56 |

63 |

|

8 |

16 |

24 |

32 |

40 |

48 |

56 |

64 |

72 |

|

9 |

18 |

27 |

36 |

45 |

54 |

63 |

72 |

81 |

�y���p�ۑ� 4-8-B�z

�E�́A�����Z�̋��\�ł��B���̑S�Ă̐��̍��v�����߂�v���O����������ĉ������B

�q���g�@�Ⴆ�A�P�s�ځi�P�ԏ�̉��̕��сj�̘a�����߂邱�Ƃ͂��łɂł���͂��ł��B����ɁA�Q�s�ځA�R�s�ڂ̘a�����������čs���悢�̂ł��B

����ƁE�E�E

�ŏI�I�ɂ́u�s�𐔂���for���̒��ɗ�𐔂���for��������v�Ƃ����`�ɂȂ�͂��ł��B

���ꂪ�ł�����債�����́I

4-9 �J��Ԃ����� (5) �\����܂��Ă��Ȃ��J��Ԃ��\

1���Ԃ�2�ɕ���o�N�e���A���A��1����܂��B���̃o�N�e���A��10000�ȏ�ɂȂ�͉̂�����ł��傤���B

���̖����������߁A

|

|

�u1�������o�߁v�{�^���������� |

|

|

1���o�߂��ăo�N�e���A��2�{�ɂȂ�A����Ɂu1�������o�߁v�{�^���������Ă����� |

|

|

�o�N�e���A���ǂ�ǂ��Ă����A������10000���z����A�Ƃ����v���O���������܂��B |

�y��b�ۑ� 4-9-1�z

�܂��͎��̂悤�Ƀt�H�[���ɃR���|�[�l���g��z�u���Ă��������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

��̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditMinute |

|

���̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditBact |

|

���̃{�^�� |

ButtonCalc |

�ŏ��́u�P�v�ɂ��Ă����܂��B

�{�^�����������Ƃ��̓�����v���O���~���O���܂��B�������ɂ͉�������܂���?

void__fastcall TForm1::ButtonCalcClick(TObject *Sender)

{

CSpinEditMinute->Value = ;

CSpinEditBact->Value = ;

}

�܂��A�o�N�e���A��10000�ȏ�ɂȂ�͉̂�����ł��傤��?

�@�@�@�@�@�@�@�@����

4-10 �J��Ԃ����� (6) �\While���̓����\

�O�̃v���O�����ł́A���x���{�^���������Ă����Ƃ��̂������������܂�܂��B�ł��A�{�^����1�������œ��������܂�v���O�����ɂ������ł��ˁB

������{�^�����������Ƃ́Afor ���łłĂ����u�J��Ԃ��v�ƌĂ�鑀�� (���) �ł��B�ł�����A�܂��� for �����g���ă{�^����1�������̃v���O�������l���Ă݂܂��傤�B�v���O�����͎��̂悤�ɂȂ�܂��B

void__fastcall TForm1::ButtonCalcClick(TObject *Sender)

{

for(int i=1; SpinEditBact->Value<10000; i++){

CSpinEditMinute->Value = CSpinEditMinute->Value + 1;

CSpinEditBact->Value = CSpinEditBact->Value * 2;

}

}

���̏ꍇ�A�J��Ԃ��������������̒ʂ�Ƃ���Ηǂ����Ƃ͗����ł���Ǝv���܂��B�����OK�Ȃ̂ł����A�S���g��Ȃ��ϐ��i�J�E���^�ji��錾���P�����₷�͉̂������ʂł���!?�@���͍��̏ꍇ�J�E���^�͕K�v����܂���B�����ŁA�J�E���^��p���Ȃ��J��Ԃ����̏����������Ɋw�K���܂��傤�B

�y���K���z

�J�E���^��K�v�Ƃ��Ȃ��J��Ԃ��ɂ́A�uwhile���v���g���܂��B�v���O���������̂悤�ɕύX���Ă��������B

void__fastcall TForm1::ButtonCalcClick(TObject *Sender)

{

while(SpinEditBact->Value<10000){

CSpinEditMinute->Value = CSpinEditMinute->Value + 1;

CSpinEditBact->Value = CSpinEditBact->Value * 2;

}

}

���̃v���O�����̏������e�͏��for���ɂ��v���O�����ƑS�������ł��B���́Afor�����邢��while���̂����ꂩ������ł��A������J��Ԃ������������ł��܂��B��ʂɂ́A�J��Ԃ��ȂǃJ�E���^���K�v�ɂȂ�ꍇ��for���A����ȊO�̏ꍇ��while����p����Ɨǂ��ł��傤�B

�@

|

while(����) { |

while ���́A�u�������������Ă���Ԃ͏������J��Ԃ��v�Ƃ���������s���A�E�̂悤�ɏ����܂��B

�v���O���������s���āA���ʂ��m���߂Ă݂܂��傤�B�����Ɓu14���v�Ƃ��������o�܂�����?

�����ɂ���ď������ς��Ƃ����_�� if ���� while ���͎��Ă��܂����Aif ���͏������������Ă����Ȃ��Ă�1���Awhile ���͏������������Ă���ԉ��x�ł��J��Ԃ��_���Ⴂ�܂��B

��if����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��while����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��while����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

|

while(����) { �J��Ԃ�����; } �Ƃ����悤�ɁA�J��Ԃ�������1�����Ȃ� while ���́Aif ���̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA{�@} ���ȗ����Ď��̂悤�ɏ������Ƃ��o���܂��B while(����) �J��Ԃ�����; �������A���̏������ł́A��ŌJ��Ԃ������𑝂₵�����Ȃ����ꍇ�� {�@}��t���Y���\��������܂��B����܂œ��l�A���Ƃ�������1�ł���� {�@}�����邱�Ƃ����߂܂��B |

�y��b�ۑ� 4-10-1�z

1+2+3+4+�c �Ƒ����Ă����ƁA�͂��߂� 10000 ����̂͂ǂ��܂ő������Ƃ��ł��傤��? �v���O�������g���ċ��߂ĉ������B(����̘a�̌���![]() �͎g��Ȃ��ʼn������B)

�͎g��Ȃ��ʼn������B)

�y���p�ۑ� 4-10-A�z

�y���p�ۑ� 4-10-A�z

1�N�Ԃ� 5% �̗��q���� (�܂�a���� 1.05 �{�ɂȂ�) ����������܂��i���ƂȂ��Ă͖��̂悤�ȗ����ł����E�E�E�j�B���̌�����10000�~��a���Ă����ƁA���N���30000�~�ȏ�ɂȂ�ł��傤��? �E�̂悤�ȃv���O����������ē������߂ĉ������B