��5�� ���Ǝ葱��

�y�w�K���e�Ƃ˂炢�z

���A����e�X�g�̐��я����v���O�������쐬����ꍇ���l���܂��傤�B�O�͂̐��䖽�߂��}�X�^�[���Ă���A��{�I�ɂ��̃v���O�������쐬���邱�Ƃ͂ł��܂��B�������A�u�܂��f�[�^���t�@�C������ǂݍ��ޕ���������āA���ꂩ�畽�ϒl�ƕW�������v�Z���悤�B�����ƕ��ϒl���v�Z����ɂ́A���_�̑����v�Ǝґ������K�v������A�������ɋ��߂Ă����Ȃ��ƁE�E�E�B���������A�W�������v�Z����ɂ͕��̂Q��̘a�����߂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������E�E�E�B�v���X�ƁA�K�v�ɂȂ鏈���𒀈�v�����܂܂ɏ����A�˂čs���ƃ~�X�������A�܂��S�̍\���������肸�炢�v���O�����ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�����ŁA�ȉ��̂悤�ɂQ�i�K�ɕ����ăv���O���~���O�ł�����ǂ��ł��傤���H

|

�T�D���̃v���O�����͈ȉ��̏������琬��B |

�U�D�e�����̏ڍׂ͈ȉ��̒ʂ�B |

|

(1) ���уf�[�^�̓ǂݍ��� (2) ���v�ʁi���ϒl�ƕW�����j�̌v�Z (3) ���я��̕��בւ��i�\�[�g�j (4) ���ʂ̕\�� |

(1) �E�E�E (2) �E�E�E (3) �E�E�E (4) �E�E�E |

�@�������Ă����A�T������v���O�����S�̗̂��ꂪ������܂��B�܂��A�����\�[�g���ʂ��ꕔ�Ԉ���Ă����Ƃ���ƁA�U��(3)�̕����݂̂�_������悭�A�G���[�̔�����C�����e���ɂȂ�܂��B�܂��A�̂��ɁA���l���v�Z���邱�ƂɂȂ����ꍇ�ɂ́A�U��(2)�̕����Ɍv�Z������lj����邾���ł��݁A�g�����e���ɂȂ�܂��B

����(1)�`(4)�̂悤�ȕ����������u���W���[���v�Ƃ����܂��BC++Builder�ł́A���W���[���Ƃ��āu���v���p�ӂ���Ă��܂����A�{�͂ł́u���v�̗p�����̊w�K��ʂ��A�S�̂̃v���O�������u���W���[���̑g�ݍ��킹�v�Ƃ����`�Łi��̗�̂悤�Ɂj�쐬����p���w�т܂��B���W���[���͕��L���T�O�ł����A�����ł́u���v���w���Ă���ƍl���Č��\�ł��B

�v���O���~���O�w�K�̐��ʂ́A���鏈���������Ń��W���[���ɕ����ł��邩�ǂ����A�ɂ������Ă���ƌ����Ă��܂��B���̈Ӗ��Ŗ{�͂̓v���O���~���O����҂̏W�听�ɂȂ�܂��B

���{�͂̍\����

|

�T�|�Q�@�@���W���[�� (2) �|�P�̃{�^���ł��܂��|

�T�|�R�@�@���W���[�� (3) �|�����Ȃ��{�^���͂���Ȃ��̂��|

�T�|�S�@�@���W���[�� (4) �|�\���̂͂����肵���v���O�����|

�T�|�T�@�@���W���[�� (5) �|Button1 �� Button1 �͖{���ɂ���Ȃ��̂��|

�T�|�U�@�@���W���[�� (6) �|�v���O�����̍\���|

�T�|�V�@�@���W���[�� (7) �|�߂�l�̂Ȃ��u���v����낤�|

�T�|�W�@�@�� (1) �|�߂�l�̂���u���v�|

�T�|�X�@�@�� (2) �|��Βl�����g���|

�T�|�P�O�@�� (3) �|�����g���|

�T�|�P�P�@�� (4) �|random���|

�T�|�P�Q�@���[�J���ϐ��ƃO���[�o���ϐ�

�T�|�P�R�@���\�b�h

5-1 ���W���[�� (1) �\2�̃{�^������Ȃ�v���O�����\

�y��b�ۑ�@5-1-1�z

���@�Ɖ�b�̓��_���v�����߂Ă��獇�ۂ肷��v���O���������܂��傤�B

�����Ɍ�̐����̓s����A��́u�{�^���v�R���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�͂��ꂼ��uButton1�v����сuButton2�v�Ƃ��ĉ������B

�����Ɍ�̐����̓s����A��́u�{�^���v�R���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�͂��ꂼ��uButton1�v����сuButton2�v�Ƃ��ĉ������B

�E�̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

���@�Ɖ�b�̓��_����͂��Ă���u���v�_���v�Z����v�{�^����������

���@�Ɖ�b�̓��_����͂��Ă���u���v�_���v�Z����v�{�^����������

���v�_���v�Z����A����Ɂu���ۂ肷��v�{�^����������

�P�T�O�_�ȏォ�ۂ��ɉ����āA���ۂ肷��B

���̃v���O�����͍��܂ł̊w�K�͈͓��ō쐬�ł���͂��ł��B

5-2 ���W���[�� (2) �\�P�̃{�^���ł��܂��\

�y���K���z

�{�^����2�����ɁA1��ł��܂����@������܂��B�t�H�[���̉��̕������������傫�����āA��O�̃{�^���u�����̃{�^���������v��t�������ĉ������iName�v���p�e�B�́uButton3�v�j�B

��O�̃{�^�����������Ƃ��̏����i�C�x���g�n���h���j�́A���̂悤�ɏ����ĉ������B

|

void__fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)

{

Button1Click(Sender); // �{�^���P������

Button2Click(Sender); // �{�^���Q�������@

}

�����D�ɗ����Ȃ���������܂��A�Ƃ肠�������s���Ă݂܂��傤�B

�u���@�v�Ɓu��b�v�̓��_����͂��Ă���A��O�̃{�^���������Ă݂āA�v���O�����̓�����m���߂܂��傤�B

�u���v�_���v�Z����v�{�^�����u���ۂ肷��v�{�^�����g��Ȃ��Ă��݂܂����B

����Ȃ�A����2�̃{�^���������Ȃ�������ǂ��Ȃ�ł��傤�B

�u���v�_���v�Z����v�{�^������сu���ۂ肷��v�{�^����Visible�v���p�e�B��False�ɂ��ĉ������B

�\�z�@���āA�����Ŏ��s�{�^���������O�ɁA�\�z�����ĉ������B

1. �G���[���o�Ď��s�ł��Ȃ�

2. �G���[�͏o�Ȃ����A�ړI�ʂ�̓���͂��Ȃ�

3. �G���[�͏o���A�ړI�ʂ�̓��������

���Ȃ��̗\�z���@�@�@�@�@�@�@�@�@�B

�\�z��������A���s�{�^���������ăv���O�����̓�����m���߂܂��傤�B

5-3 ���W���[�� (3) �\�����Ȃ��{�^���͂���Ȃ��̂��\

�y���K���z

�u���v�_���v�Z����v�{�^���Ɓu���ۂ肷��v�{�^�� �𗼕������Ȃ����Ă��A�v���O�����͖ړI�ʂ�ɓ����Ǝv���܂��B

����Ȃ�A����2�̃{�^�����Ȃ����Ă��܂�����ǂ��Ȃ�ł��傤�B

���������{�^����I�����āA

DEL�L�[��������

�{�^���������܂��B

������̃{�^���������܂��傤�B

�\�z�@���āA�����Ŏ��s�{�^���������O�ɁA�\�z�����ĉ������B

1. �G���[���o�Ď��s�ł��Ȃ�

2. �G���[�͏o�Ȃ����A�ړI�ʂ�̓���͂��Ȃ�

3. �G���[�͏o���A�ړI�ʂ�̓��������

���Ȃ��̗\�z���@�@�@�@�@�@�@�@�@�B

�\�z��������A���s�{�^���������ăv���O�����̓�����m���߂܂��傤�B

5-4�@���W���[�� (4) �\�\���̂͂����肵���v���O�����\

���x�́A�R�Ȗڂ̍��v�_���v�Z���Ă���A���ۂ肷��v���O���������܂��B

�y��b�ۑ� 5-4-1�z

���̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

��ȃR���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�́A���̂悤�ɂ��ĉ������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

�{�^���u���v�_���v�Z����v |

Button1 |

|

�{�^���u���ۂ肷��v |

Button2 |

�܂��A���ꂼ��̃{�^���ɑ��āA������������Ƃ��̃C�x���g�n���h���������āA�v���O���������������삷��悤�ɂ��ĉ������B

���������삷�邱�Ƃ��m�F�ł�����A��O�̃{�^����t�������āA���̃{�^�����������Ƃ��̏������ȉ��̂悤�ɏ����Ă��������B

|

void__fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)

{

Button1Click(Sender); // �{�^���P������

Button2Click(Sender); // �{�^���Q�������@

}

�Ō�ɁA�t�H�[���̏�ɂ���u���v�_���v�Z����v�{�^���Ɓu���ۂ肷��v�{�^�����폜���Ă���A������m�F���Ă��������B

5-5�@���W���[�� (5) �\Button1��Button2�͖{���ɂ���Ȃ��̂��\

�O�߂܂ł̊w�K�ŕ��������ʂ�A�ŏI�I�ɂ́uButton1�v�ƁuButton2�v�͕K�v�Ȃ��悤�ł��B�Ȃ��Ȃ�폜���Ă��܂��Ă��A������Ɠ��삷��̂ł�����E�E�E�B�����A�uButton1Click�v����сuButton2Click�v�̃C�x���g�n���h��������A���܂��s�������ł��B

�Ƃ���ŁA���͂�{�^���͂Ȃ��Ȃ肵�������ăN���b�N���ł��Ȃ��̂ł�����A�uButton1Click�v��uButton2Click�v�Ƃ������͎̂��Ԃɍ����܂���ˁB�����ŁA�@�\��������悤��Button1Click���uKeisan�v�ɁAButton2Click���uHantei�v�ɕς��Ă݂܂��傤�B

���́A�uButton1Click�v�Ȃǂ̖��̕ύX�͂��ꂾ���ł͕s�\���ł��B3-14�ŊJ�����u�w�b�_�[�t�@�C���v�ɂ��A�uButton1Click�v�Ȃǂ̖��̂��o�^����Ă��܂��B�����ŁA�R�[�h�G�f�B�^��ʼnE�{�^���N���b�N���A�J�������j���[����u�\�[�X�^�w�b�_�[ �t�@�C�����J���v��I�����Ă��������B�����ŁA���̂Q�J���̖��̂�ύX���܂��B

�\�z�@���āA�����Ŏ��s�{�^���������O�ɁA�\�z�����ĉ������B

1. �G���[���o�Ď��s�ł��Ȃ�

2. �G���[�͏o�Ȃ����A�ړI�ʂ�̓���͂��Ȃ�

3. �G���[�͏o���A�ړI�ʂ�̓��������

���Ȃ��̗\�z���@�@�@�@�@�@�@�B

�\�z��������A���s�{�^���������ăv���O�����̓�����m���߂܂��傤�B

5-6�@���W���[�� (6) �\�v���O�����̍\���\

������x�R�[�h�G�f�B�^�����Ă݂܂��傤�B

���̃v���O�����́A

l Hantei

l Keisan

l Button3Click

�Ƃ���3�̕�������ł��Ă��܂��B

���̂悤�ȁA�v���O�����̒��̏����ȓƗ��������A�u���W���[���v�Ƃ����܂��B

C++����ł͂�����u���v�ƌĂт܂��B

���ɁA�w�b�_�[�t�@�C�������Ă݂܂��傤�B

![]()

![]()

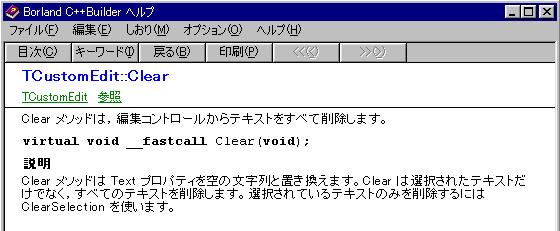

�����ł́A�v���O�����̒��ɂǂ̂悤�ȁu���v�����邩�A���̈ꗗ�i���X�g�j���L�q���Ă��܂��B���̕��������̐錾�ƌĂт܂��B���������ڂ��������ƁA����o�@�p�ň͂܂ꂽ�����ɂ́A�t�H�[����ɓ\��t����ꂽ�R���|�[�l���g��A�v���O�������Œ�`�������̃��X�g���܂Ƃ߂��Ă��܂��B����A�����ō쐬�����t�H�[���ɔ�����Ă���h�����h�̈ꗗ���܂Ƃ߂��Ă����ł��B���@�I�ɂ́A������u�t�H�[���N���X�̐錾�v�ƌ����܂����A�����ł͂���ȏ㓥�ݍ��݂܂���B

�Ƃ������AC++Builder�ł́A�����v���O�����Ŏg�p�������R���|�[�l���g�̃��X�g���ꊇ���āA�u***.h�v�Ƃ����t�@�C���ɂ܂Ƃ߂܂��B���̃t�@�C�������̃v���O�����ō쐬�����u�w�b�_�[�iheader�j�v�̐��̂ł��B���ɂ��v���O�����ŗp������C++�̖��ߌQ���W�߂��w�b�_�[�Ȃǂ�����܂��i3-14�߃R�����Q�Ɓj�B����A���i�̖{�́j�̒�`�́A�u***.cpp�v�t�@�C���ɋL�q���܂��B�ꌩ����ƁA�킴�킴�������Ă������Ď�Ԃ�������悤�Ɏv���邩������܂��A�傫�ȃv���O�����ɂȂ�ƁA�g�p������̃��X�g���ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��Ă����������A�v���O�����̊Ǘ������₷���̂ł��B

|

�R�����@�@Sender�Ƃ́H

void__fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) {

Hantei(Sender);

void__fastcall TForm1::Keisan(TObject *Sender)

Keisan���̏���

}

�@���̂Ƃ��A(Sender)�Ə����Ă��邱�Ƃɂ���āA�ǂ̃R���|�[�l���g�ł��̖��߂����s���ꂽ�����o���Ă������Ƃ��ł���̂ł��B���̗��̏ꍇ�́AButton3���N���b�N���ꂽ�Ƃ���Keisan(Sender)�����s�����̂ŁAC++Builder�̓����ł��AKeisan���ŏ��������Ă���Œ��ɂ��uButton3������ł����v�Ƃ�������ۑ����Ă��܂��B �Ⴆ�AButton1���N���b�N���Ă�Button2���N���b�N���Ă�Button3���N���b�N���Ă�Keisan���ɔ�ԂƂ��܂��B�����āA�X�s���G�f�B�b�g��Value�v���p�e�B�̒l���A l Button1 ���N���b�N���ꂽ�Ƃ��͂P�O�{ l Button2���N���b�N���ꂽ�Ƃ��͂Q�O�{ l Button3���N���b�N���ꂽ�Ƃ��͂R�O�{ �ɂ���Ƃ��܂��傤�B���̂悤�ȂƂ��A�ǂ̃{�^�����N���b�N���ꂽ���Ƃ�������ۑ����Ă������Ƃɂ���āA�����̋L�q���e�ՂɂȂ�Ƃ������_������̂ł��B |

���̃v���O�����ł́A3�̃��W���[���̊W�́A���̐}�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B

���̂悤�ɁA���C���v���O�����̓V���v���ɁA�ׂ��ȏ����̕����̓T�u�v���O�����ɂ܂�����悤�ɏ����̂��A���₷���v���O�����Ƃ����܂��B

5-7�@��(1) �\�߂�l�̂Ȃ��u���v����낤�\

����܂ʼn��x���ڂɂ��Ă����A�u���v���`����

void__fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

}

�Ƃ��������́AC++Builder�������I�ɍ���Ă���܂����B�����A���̏������݂Ă݂܂��傤�BC++Builder�ł́A�����`����ۂ̏������͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B

![]()

�������̗�ɓ��Ă͂߂�ƁA�Ή��͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B

|

�߂�l�̌^ |

���� |

���� |

�����⑫�������Ă����܂��傤�B

�@ �߂�l�ɂ��Ă͎��߁y��b�ۑ�5-8-1�z�Ő������܂��B

�A __fastcall�́A�t�H�[���ɔ����������錾����ۂɁA�p������C���q�ł��B���i�K�ł́A�K��������̂��Ƒ����Ă����Ă��������B

�B �����̑O�ɁA�uTForm1::�v�����Ă��܂����A����́A�uForm1�ɏ������Ă���v�Ƃ����Ӗ��ł��B�uTForm1::Button1Click�v�́AForm1��ɒ�`���ꂽButton1Click���Ƃ������ɓǂ݂܂��B�Ƃ肠�����A���͕K���u�t�H�[�����F�F�v���擪�ɂ��ƍl���Ă����ėǂ��ł��傤�B

�C �����Ƃ́A���̊����Ăт��ꂽ���A�Ăяo�����̃v���O��������i�Ăяo���ꂽ�j���̒�`�v���O�����֎n���ϐ��̂��Ƃł��B����ɂ��Ă��A���߁y��b�ۑ�5-8-1�z�ł��������������܂��B

���āA��̊���`�����́A�����ŏ������Ƃ��ł��܂��B���̗��K�����Ă݂܂��傤�B

�y��b�ۑ� 5-7-1�z

���̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

���̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

��ȃR���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�́A���̂悤�ɂ��ĉ������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

�{�^���u�v�Z�Ɣ���v |

ButtonMain |

�u�p�\�R���{�̂̒l�i�v�Ɓu�f�B�X�v���C�̒l�i�v����͂��Ă���u�v�Z�Ɣ���v�{�^���������ƁA

1. ���v���z��\�����A

2. ���v���z��300000�ȉ��Ȃ�u������B�v�����łȂ���u�����Ȃ��B�v�ƕ\������

�v���O���������܂��B

�܂��AButtonMain���������Ƃ��̏����i�C�x���g�n���h���j���A�ȉ��̂悤�ɏ����ĉ������B

void__fastcall TForm1::ButtonMainClick(TObject

*Sender)

void__fastcall TForm1::ButtonMainClick(TObject

*Sender)

{

���ۂɓ��͂���̂͂��̂Q�s�����ł�

![]() Keisan();

Keisan();

Hantei();

}

�����ɁA���uKeisan�v��uHantei�v�ɂƂ��āASender�Ƃ��������͕K�v�Ȃ��̂ŁA( )���͋ɂ��Ă��܂��B

���ɁA����������uKeisan�v�ƁuHantei�v�����A���������̂悤�ɏ����܂��B�ꏊ�́A�uButtonMainClick�v�̏�ł����ł��A�ǂ���ł����\�ł��B

|

void__fastcall TForm1::Keisan()

void__fastcall TForm1::Keisan()

{

���v���z�̌v�Z�E�\�����߂�����

}

void__fastcall TForm1::Hantei()

void__fastcall����n�܂��čŌ��}�܂ŁA���ׂĎ����ŏ����B

{

���v���z���R�O���N�ȉ��Ȃ�� �u������B�v�ƕ\�����A �����łȂ���� �u�����Ȃ��v�ƕ\�������� ���߂�����

}

�Ō��ɁA�uKeisan�v�ƁuHantei�v�Ƃ������������ō�������Ƃ�C++Builder�ɒm�点�邽�߂ɁA���̐錾���s���܂��B�w�b�_�[�t�@�C�����J���āA���́A�g�ň͂����Q�s��lj����ĉ������B

�쐬������v���O���������s���ē�����m�F���Ă��������B

5-8�@�� (2) �\�߂�l�̂���u���v�\

����܂ł݂Ă����l�ɁA��ʂ�C++����̃v���O�����͕����̊�����Ȃ�܂��B�����āA���C�����W���[����������u���v�̓T�u���W���[���ł���u���v�Ɏ��s�������o���A�T�u���W���[���̕��͌��߂�ꂽ�d�������Ȃ��A�Ƃ��������̗���ɂȂ��Ă��܂����B

void__fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)

{

{

�T�u���W���[���ֈړ�

![]() Keisan();

Keisan();

|

|

|

�������A�v���O���~���O�̒��ł́A

1. ���C�����W���[�����������̒l�i�����j��n���A

2. �T�u���W���[������������Ƃɒl�i���j���v�Z���āA���C�����W���[���Ɂi�߂�l�Ƃ��āj�Ԃ�

�Ƃ�����ʂ��K�v�ɂȂ�ꍇ������܂��B

�߂�l ����

�ȉ��ł́A���̂悤�ȏꍇ�ɂ��čl���čs���܂��B

�y��b�ۑ� 5-8-1�z

3����x,y,z���l��n���ƕ��ϒl���v�Z���đ���Ԃ��T�u���W���[���i���j���쐬�E���p���邱�ƂŁA�ȉ��̃v���O���������������܂��傤�B

�܂��A���̂悤�ȃt�H�[���̃v���O����������ĉ������B

��ȃR���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�́A���̂悤�ɂ��ĉ������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

��̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditX |

|

���̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditY |

|

���̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditZ |

|

�{�^�� |

ButtonMain |

|

�G�f�B�b�g |

EditHeikin |

ButtonMain���N���b�N�����Ƃ��̏����i�C�x���g�n���h���j�́A���̂悤�ɏ����ĉ������B

void__fastcall TForm1::ButtonMainClick(TObject *Sender)

{

int x,y,z;

double a;

x = CSpinEditX->Value;

y = CSpinEditY->Value;

z = CSpinEditZ->Value;

a = Average(x,y,z);

EditHeikin->Text = FloatToStr(a)

}

Average�������܂��B���̂悤�ɏ����ĉ������B

|

double__fastcall TForm1::Average(int x,�@int y, int z)

}

���

· Average�́A���̊��̖��O�ł��B

· x,y,z�́A���C�����W���[������T�u���W���[���ɓn�����l�A�܂�����ł��B

· �������Ȃ����̏ꍇ�́A�O�߂̂悤�ɁAkeisan()�Ȃǂ̂悤�ɁA�i�@�j�����ɂ��܂��B

· int�́Ax,y,z��int�^�i�����^�j�̕ϐ��ł��邱�Ƃ�\���Ă��܂��B

· double�́AAverage�́u�߂�l�v�A�v�����Average�̒l��double�^�i�����^�j�ł��邱�Ƃ�\���Ă��܂��B

· �ureturn ���v�̌`�ŁA�u���v�̌v�Z���ʁi�l�j��Average�́u�߂�l�v�Ƃ��ė^�����܂��B��̗�ł́A�ix,y,x�j�̕��ϒl���߂�l�Ƃ��Ē�`����܂��B

· �u(x+y+z)/3.0�v�ƁA������u3.0�v�Ƃ��Ă��闝�R�ɂ��ẮA�y��b�ۑ�3-9-1�z�̃R�������Q�Ƃ��Ă��������B

· �O�߂܂ł̂悤�ɁA�߂�l�̂Ȃ����̏ꍇ�A�߂�l�̌^�Ƃ��Ắuvoid�v�Ə����܂��Bvoid�́u����ہv�Ƃ����Ӗ��ł��B

�����āAAverage������������Ƃ��w�b�_�[�t�@�C�����錾�����̂�Y��Ȃ��ʼn������B

���̂悤�ɁAAverage�������邱�Ƃ�錾����K�v������܂��B

|

![]() void __fastcall

ButtonMainClick(TObject *Sender);

void __fastcall

ButtonMainClick(TObject *Sender);

double __fastcall Average(int x,�@int y,�@int z);

private: // ���[�U�[�錾

�����̗���i�C���[�W�j

|

�ɕۑ� double Average

����ł́A���s���Ă݂܂��傤�B

5-9�@�� (3) �\��Βl�������\

���̐�Βl�����߂�������܂��B

�y��b�ۑ� 5-9-1�z

���̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

���̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

��ȃR���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�́A���̂悤�ɂ��ĉ������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

���̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditFrom |

|

�E�̃X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditTo |

|

�{�^���u��Βl�����߂�v |

ButtonMain |

�܂��AButtonMain���N���b�N�����Ƃ��̏������A���̂悤�ɏ����Ă��������B

|

void__fastcall TForm1::ButtonMainClick(TObject *Sender)

{

int a,b;

a = CSpinEditFrom->Value; //�u���Ƃ̐��v�����ɑ��

b = Zettaichi(a); //���̐�Βl�����ɑ��

CSpinEditTo->Value = b; //�����u��Βl�v�ɑ��

���ɁAZettaichi��������܂��B

���̑O�ɁA�u��Βl�v�Ƃ͂Ȃ������A���K���Ă����܂��傤�B

�|�R�̐�Βl�́A�R Zettaichi(-3) = 3

�T�̐�Βl�́A �T Zettaichi(5)= 5

�O�̐�Βl�́A�@�@�@�@�@�@

���̐�Βl�́A

�@�@�@�������̐��̂Ƃ��A�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�������̐��̂Ƃ��A�@�@�@�@�@�@

���̉������߂āA��Zettaichi�����������Ă��������B

|

int__fastcall TForm1::Zettaichi(int a)

{

if ( ) {

return ;

}

else {

}

}

�Ō�ɁA��Zettaichi����������Ƃ��A�w�b�_�[�t�@�C�����Ő錾���Ă��������B

�Ō�ɁA��Zettaichi����������Ƃ��A�w�b�_�[�t�@�C�����Ő錾���Ă��������B

//---------------------------------------------------------

class TForm1 : public TForm

{

__published: // IDE �Ǘ��̃R���|�[�l���g

TLabel *Label2;

TCSpinEdit *CSpinEditFrom;

TCSpinEdit *CSpinEditTo;

TButton *ButtonMain;

void __fastcall ButtonMainClick(TObject *Sender);

![]() int __fastcall Zettaichi(int a);

int __fastcall Zettaichi(int a);

private: // ���[�U�[�錾

public: // ���[�U�[�錾

};

//---------------------------------------------------------

������m�F���Ă݂܂��傤�B

5-10�@�� (4) �\�����g���\

�y��b�ۑ� 5-10-1�z

�O�y�[�W�ō������Βl�����߂�v���O���������ς��܂��B�܂��A�V�������O�Ńv���O������ۑ��������Ă��������B

�܂��A�w�b�_�[�t�@�C�����̊�Zettaichi�̐錾�������폜���ĉ������B

void __fastcall ButtonMainClick(TObject *Sender);

�폜![]()

![]() int

__fastcall

Zettaichi(int a);

int

__fastcall

Zettaichi(int a);

private: // ���[�U�[�錾

����ɁA��Zettaichi�̒�`�������폜���Ă��������B

//----------------------------------------------------------

void__fastcall TForm1::ButtonMainClick(TObject *Sender)

{

int a,b;

a = CSpinEditFrom->Value; //�u���Ƃ̐��v�����ɑ��

b = Zettaichi(a); �@�@�@�@�@�@�@//���̐�Βl�����ɑ��

CSpinEditTo->Value = b; �@�@//�����u��Βl�v�ɑ��

}

//----------------------------------------------------------

|

int__fastcall TForm1::Zettaichi(int a)

{

else {

return -a ;

}

}

//----------------------------------------------------------

�Ō��ɁA�uZettaichi�v���uabs�v�ɕς������������B

|

void__fastcall TForm1::ButtonMainClick(TObject *Sender)

abs�ɕς���

{

int a,b;

a = CSpinEditFrom->Value; //�u���Ƃ̐��v�����ɑ��

![]() b = Zettaichi(a); �@�@�@�@�@�@�@//���̐�Βl�����ɑ��

b = Zettaichi(a); �@�@�@�@�@�@�@//���̐�Βl�����ɑ��

CSpinEditTo->Value = b; �@�@//�����u��Βl�v�ɑ��

}

���ׂĕۑ����Ă���v���O���������s���āA������m���߂Ă��������B

�E�E�E�@��قǂƓ��l���܂����삷��͂��ł��B

�uZettaichi�v�́A���̐�Βl��Ԃ����ł����B

�uabs�v���A���̐�Βl��Ԃ����Ƃ��ċ@�\���Ă��܂��B

�ł������D�ɗ����܂���ˁB

�uZettaichi�v�́A���̒�`����

int__fastcall TForm1::Zettaichi(int a)

{

�@�@�E�E�E

�@�@�@�@�E�E�E

}

���K�v�������̂ɁAabs �Ɋւ��ẮA�����͉������Ă��܂���B

abs�́A�ǂ����Ċ��̒�`����������Ȃ��̂ł��傤���H

���́Aabs���̒�`������C++Builder�́g�����h�ɂ���̂ł��BC++����ɂ��Aabs���̑��ɂ��l�X�Ȋ����`���Ă��܂��B�����́u�g�ݍ��݊��v�ƌĂ�܂��B�����́A�����̊����A��`���邱�ƂȂ��g�����Ƃ��ł���̂ł��B

��`�����Ɏg������̗�

|

���� |

�� |

|

abs()�i��Βl���j |

abs(-3)=3 |

|

sqrt() |

sqrt(9)=3 |

|

sin()�i�T�C�����j |

sin(0)=0 |

|

cos()�i�R�T�C�����j |

cos(0)=1 |

|

log()�i�ΐ����j |

log(2.71828)=0.999999327347282 |

|

exp()�i�w�����j |

exp(1)=2.71828182845905 |

�� ��̕\�ŁAabs()�ȊO�̊��𗘗p����ꍇ�́A�umath.h�v�Ƃ����i���w�������߂�ꂽ�j�w�b�_�[�t�@�C������荞�ޕK�v������܂��B�܂�A�v���O�����̐擪���ɁA

#include <math.h>

���L�q���Ă����K�v������܂��B

5-11�@�� (5) �\random���\

Delphi����`���Ă�����ł悭�g�����̂ɁArandom��������܂��Brandom���́A�����_���Ȑ��i�����j��Ԃ����ł��B

�y���K���z

���̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

�R���|�[�l���g��Name�v���p�e�B�́A���̂悤�ɂ��ĉ������B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

�X�s���G�f�B�b�g |

CSpinEditNumber |

|

�{�^���u���������v |

Button |

�{�^�����N���b�N�����Ƃ��̖��߂��A���̂悤�ɏ����Ă��������B

void__fastcall TForm1::ButtonClick(TObject *Sender)

randomize;

CSpinEditNumber->Value = random(10);

}

���

- random(10)���A�O����X�܂ł̐��̂����̂����ꂩ���A�����_���Ɂi�s�K���Ɂj�Ԃ��܂��B

- �O����X�X�܂ł̐��̂����̂����ꂩ��Ԃ�������Arandom(100)�Ə����܂��B

- �urandomize;�v�́A�����n��i�����̔��������j��ύX���閽�߂ł��B�R���s���[�^�͌��܂��������ŗ����������܂��B�Ⴆ�A�u0,3,9,5�E�E�E�v�Ƃ����悤�ɁB�����ŁA���̕��т��ύX����Ȃ���A��x�ڂɃv���O���������s�������ɂ��u0,3,9,5�E�E�E�v�ƍŏ��Ɠ��������ŗ������������Ă��܂��܂��B�urandomize�v�͂��̌n��������_���ɕύX���閽�߂Ȃ̂ł��B�ł�����Arandom�����g���O�ɂP�x���������Ă����̂����ʂł��B

����ł́A���s���ē�����m���߂Ă݂Ă��������B

�y��b�ۑ� 5-11-1�z

�E�̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

�E�̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

�{�^���������ƂR�̃X�s���G�f�B�b�g�ɂO����X�X�܂ł̗�����������悤�ɂ��Ă��������B

�y���p�ۑ� 5-11-A�z

�y���p�ۑ� 5-11-A�z

�E�̂悤�ȃt�H�[�������v���O����������ĉ������B

�{�^���������ƂR�̃X�s���G�f�B�b�g�ɂO����Q�܂ł̗�����������悤�ɂ��Ă��������B�����āA�R�̐������������u�哖����I�v�ƕ\�����ĉ������B

�R�̐���������Ă��Ȃ��Ƃ��́u�͂���I�v�ƕ\�����ĉ������B

�y���p�ۑ� 5-11-B�z

���̂悤�ȃt�H�[�������A�p�l���̐F���ԁ^�^���Ƀ����_���ɕς��J���[�X���b�g�}�V��������܂��B

�F�̕ς��p�l���́A�u�p�l���R���|�[�l���g�v���g���܂��B�R���|�[�l���g�p���b�g��Standard�^�u�ɂ���p�l�����A�t�H�[���ɂR�\��܂��B

�p�l���̐F���ς���ɂ́AColor�v���p�e�B�̒l��ς��܂��B�}�̘g�ň͂����������_�u���N���b�N���邩�A�������̎O�p�`���N���b�N���āA���̃p�l����ԂɁA�����̃p�l����ɁA�E�̃p�l�������F�ɕς��Ă��������B

�p�l���̐F���ς���ɂ́AColor�v���p�e�B�̒l��ς��܂��B�}�̘g�ň͂����������_�u���N���b�N���邩�A�������̎O�p�`���N���b�N���āA���̃p�l����ԂɁA�����̃p�l����ɁA�E�̃p�l�������F�ɕς��Ă��������B

�p�l���̐F�������_���ɕς���v���O�����������܂��傤�B�F�X�ȕ��@������܂����A�Ⴆ�A�O�A�P�A�Q�̗����������āA

�O�̂Ƃ��ԁA�P�̂Ƃ��A�Q�̂Ƃ���

�ɂ���悤�ɂ��܂��傤�B

Panel1�̐F��ԁA�A���F�ɕς��閽�߂́A���ꂼ�ꎟ�̂悤�ɏ����܂��B

Panel1->Color=clRed;

Panel1->Color=clRed; - Panel1->Color=clBlue;

- Panel1->Color=clYellow;

�Ō�ɁA�F����������Ƃ��ɂ́u�哖����I�v�A�����Ȃ������Ƃ��ɂ́u�͂���I�v�̃��b�Z�[�W���o���̂��Y��Ȃ��ł��������B

5-12�@���[�J���ϐ��ƃO���[�o���ϐ�

�y���K���z

�����Z�������ł���ȒP�ȓd�������Ă݂܂��傤�B

|

|

�G�f�B�b�g�ɓK���Ȑ�����͂��� |

|

|

�u+�v�{�^���������Ɖ�ʂɂ͌���Ȃ��ꏊ (�ϐ�) �ɒl���ۑ�����A�G�f�B�b�g�͋ɂȂ�A |

|

|

���̌�A�G�f�B�b�g�ɕʂȐ�����͂��āu=�v�{�^���������� |

|

|

�a�����܂�A�Ƃ����v���O�����ł��B |

�܂��́A�t�H�[���ɃR���|�[�l���g��z�u���܂��傤�B

|

�R���|�[�l���g |

Name |

|

���̃G�f�B�b�g |

EditNumber |

|

�E��̃{�^�� |

ButtonPlus |

|

�E���̃{�^�� |

ButtonEqual |

���̃v���O�����ł́A�����^�ϐ� PrevNumber ��p�ӂ��āA�u+�v�{�^���������ꂽ�炻���ɒl���i�[����悤�ɂ��܂� (���̃v���O�������Q��)�B

�܂��A�u+�v�{�^���̃C�x���g�n���h���������܂��傤�B

�܂��A�u+�v�{�^���̃C�x���g�n���h���������܂��傤�B

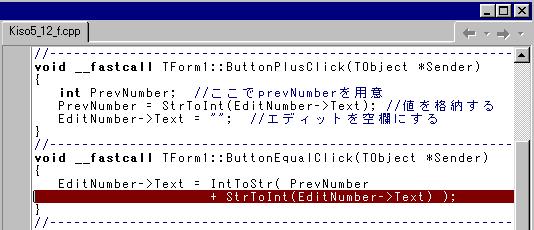

void __fastcall TForm1::ButtonPlusClick(TObject *Sender)

{

int PrevNumber; //������ PrevNumber ��p��

}

���ɁA�u=�v�{�^���̃C�x���g�n���h���������܂��傤�B

void__fastcall

TForm1::ButtonEqualClick(TObject *Sender)

void__fastcall

TForm1::ButtonEqualClick(TObject *Sender)

{

EditNumber->Text = IntToStr( PrevNumber

}

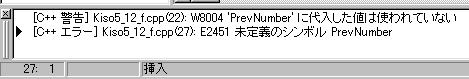

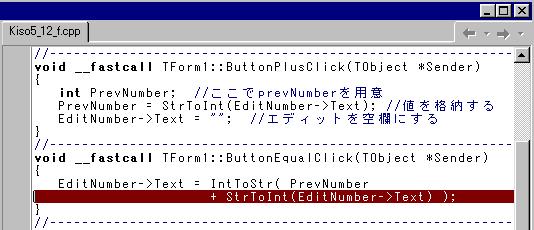

���s���Ă݂܂��傤�B�@�@�@�@����ƁE�E�E

�u����`�̃V���{��PrevNumber�v�Ƃ����G���[���o�܂����ˁB����́A�uPrevNumber �Ƃ����ϐ� (������) ���g�������̂��낤���ǁA����Ȃ��̂͒m��Ȃ���v�Ƃ����G���[�ł��B���̃G���[���_�u���N���b�N����ƁA

�G���[�����������s�����F�ŁA�G���[�����������ꏊ (C++Builder �����߂ł��Ȃ��Ȃ����ꏊ) �����F�Ŏ�����܂��B

PrevNumber �͐錾�����͂��Ȃ̂ɁA����`�G���[���o���̂͂Ȃ��ł��傤��?

���́AC++����ɂ́A�u���̒��ŗp�ӂ��ꂽ�ϐ��́A���̊��̒������ŗL���ł���v�Ƃ������܂肪����܂��B��̓I�Ɏ����Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B

������PrevNumber�͖��� PrevNumber�͂����Ŕj������� PrevNumber�̗L���͈́i�X�R�[�v�j

![]()

![]()

![]()

�ł́A�ǂ�������悢�̂ł��傤? �ǂ́u���v����ł����p�ł���悤�ɁAPrevNumber ��p�ӂ��邽�߂ɂ́A�w�b�_�[�t�@�C�����J���ĉ��̘g������}�����܂��B

�܂��A����Ő�قǂ̕ϐ��錾�͂���Ȃ��Ȃ�܂����B���������폜���Ă��������B

void __fastcall TForm1::ButtonPlusClick(TObject *Sender)

{

int PrevNumber; //������ PrevNumber ��p��

}

���s���Ă݂܂��傤�B�@�@�@���x�͂����Ɠ��삷��͂��ł��B

���̂悤�ɂǂ́u���v��������p���邱�Ƃ��ł���ϐ����A�u�O���[�o���ϐ� (���ϐ�) �v�ƌĂт܂��B����A�u���v�̒��Ő錾���ꂽ�ϐ��́u���[�J���ϐ� (�Ǐ��ϐ�)�v �ƌĂ�܂��B�ϐ��̗L���͈͂��X�R�[�v�ƌ����܂��B

|

�R�����@�S�ăO���[�o���ϐ��ł������̂ł́H

�u����Ȃ�A�ǂ�ȕϐ����O���[�o���ϐ��ɂ���ق����֗��Ȃ̂ł�?�v�ƍl����l�����邩������܂���B���ׂĂ̕ϐ����O���[�o���ϐ��ɂ���Ƃǂ��Ȃ�ł��傤?

3.�@�v���O���~���O�ł́A�����̊��ŋ��L����K�v�̂Ȃ�����́u���[�J���ϐ��v���g���̂��S���Ƃ���Ă��܂��B |

5-13 ���\�b�h

�y��b�ۑ� 1-7-5�z�Œ��ׂ��悤�ɁA�e�R���|�[�l���g�ɂ́A�����̃v���p�e�B������܂��B�Ⴆ�G�f�B�b�g�Ȃ�A Text �v���p�e�B��M���ɁATop, Visible�ȂǗl�X�ȃv���p�e�B������܂��B

��Βl�����߂� abs ���Ɠ��l�ɁA�����̃v���p�e�B�� C++Builder �ɍŏ����������Ă�����̂ł�*)�B�u�v���p�e�B�̓R���|�[�l���g�ɍŏ����������Ă���ϐ��ł���v�ƌ��������邱�Ƃ��ł��܂��B

�� �j �����ɍl����ƁAC++Builder �̂��ƂƂȂ��� C++ ����̋K�i����߂Ă�����̂ƁAC++Builder �̊J���҂� C++Builder �̗��p�҂̂��߂ɍ���Ă��ꂽ���� (���C�u�����ƌĂ�܂�) �͕ʕ��ł����A�����ł͂��̈Ⴂ���l���܂���B

�����Ď��́A�R���|�[�l���g�ɂ͕ϐ� (�v���p�e�B) �����łȂ������ŏ����炢����������Ă���̂ł��B���̂悤�Ȋ���,���\�b�h�ƌĂ�܂��B�����ł́A�G�f�B�b�g�ɔ�����Ă��� Clear ���\�b�h���g���āA�y��b�ۑ� 4-3-1�z�ō���������v���O���������ǂ��Ă݂܂��傤�B

�y���K���z

���̃v���O�����́A�L�[���[�h����͂��Ȃ��Łu�����v�{�^���������Ɓu�����p�L�[���[�h����͂��Ă��������B�v�Ƃ����x�����o��Ƃ������̂ł����B�������A��x�x�����\�������ƁA���̌�L�[���[�h����͂��āu�����v�{�^���������Ă��x���͏����܂���B�����ŁA��x�x�����o�Ă��A���̌タ���ƃL�[���[�h����͂���ƌx����������悤�ɁA�v���O���������ǂ��܂��傤�B�܂��́A���܂ł̒m���͈̔͂ʼn��ǂ��܂��B�v���O���������̂悤�ɕς��Ă��������B(�R���|�[�l���g�̖��O�����Ȃ��̂��̂ƈႤ�ꍇ�͓K�X�ǂݑւ��Ă��������B)

void __fastcall TForm1::ButtonSearchClick(TObject *Sender)

{

if(EditKeyWord->Text == "") {

EditMessage->Text ="�����p�L�[���[�h����͂��Ă��������B";

}

else {

EditMessage->Text ="";

}

}

���������� (�x����1�x�o����ł��L�[���[�h������ƌx����������) ���Ƃ��m���߂���A�v���O���������̂悤�ɕύX���Ă��������B

void __fastcall TForm1::ButtonSearchClick(TObject *Sender)

{

if(EditKeyWord->Text == "") {

EditMessage->Text ="�����p�L�[���[�h����͂��Ă��������B";

}

else {

EditMessage->Text->Clear();

}

}

��قǂ̃v���O�����Ɠ����悤�ɓ������Ƃ��m���߂܂��傤�B

���\�b�h�́A�u�I�u�W�F�N�g��->���\�b�h()�v�Ƃ����`�ŌĂяo���܂��B���̗�

EditMessage->Clear()

�́AEditMessage �� Clear ���\�b�h���Ăяo���Ă��܂��B

�R����-���\�b�h�A�I�u�W�F�N�g�A�I�u�W�F�N�g�w���v���O���~���O�ɂ���

����܂ŁA�t�H�[����Edit�Ȃǂ̃R���|�[�l���g�ɂ́A�v���p�e�B�����邱�Ƃ��w�K���ė��܂����B�v���p�e�B�́A�F�⍂���╝���X�A���̃R���|�[�l���g�́u�����v���w�肷�邽�߂̂��̂ł����B���́A�����R���|�[�l���g�ɂ́A�v���p�e�B�Ƃ����g�ÓI�����h�ɉ����āu���\�b�h�v�ƌĂ��g���I����h����`����Ă��܂��B��̗�ł����ƁAClear�̓G�f�B�b�g�ɑ��Ē�`����Ă��郁�\�b�h�ł���Ƃ�����ł��B

�Ƃ���ŁA���\�b�h�ƃv���p�e�B��L���郂�m���g�I�u�W�F�N�g�h�ƌĂт܂��B�����ăI�u�W�F�N�g��g�ݍ��킹�ăv���O�������쐬����Ƃ����l�������g�I�u�W�F�N�g�w���v���O���~���O�h�ƌĂт܂��B�I�u�W�F�N�g�w���v���O���~���O����ł���C++Builder�ł̓v���p�e�B�e�B��\�b�h��

�I�u�W�F�N�g��->�v���p�e�B�@�@�@�I�u�W�F�N�g��->���\�b�h()

�Ƃ����`���ŕ\���܂��B�\�߁A���̂悤�Ƀv���p�e�B��\�b�h����`����Ă���v���O�����̊J���������オ�鎖�͊F���e�Ղɗ����ł���ł��傤�B

���āA�����܂Ő�������ƊF�́A�R���|�[�l���g���I�u�W�F�N�g�ł��������ƂɋC�Â����Ǝv���܂��B����߂Ċȗ������������ł����A�Ƃ肠�����A�g�I�u�W�F�N�g�w���v���O���~���O�h�Ƃ������t�̈Ӗ������̂悤�ɑ�܂��ɑ����Ă����Ă��������B

�G�f�B�b�g�ɗ\�ߔ�����Ă��郁�\�b�h�́AClear �ȊO�ɂ����\������܂����A���̑S�Ă��Љ��Ǝ��ʂ����Ԃ�������̂ŁA���̋��ȏ��ł͍������\�I�Ȃ��̂����Љ�܂���B�����ŁA�u���ɂ͂ǂ��������\�b�h������̂��낤?�v�Ƌ��������������Ȃ��̂��߂ɁA���\�b�h�̒��ו���������Ă����܂��傤�B

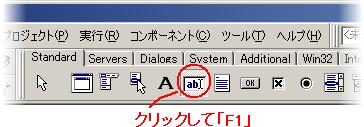

�R���|�[�l���g�p���b�g�̒�����A���ׂ������̂��N���b�N���A�uF1�v�������܂��B(���̉�ʂ̓G�f�B�b�g�ɂ��Ē��ׂ��ł��B)

����ƁA���̃R���|�[�l���g�Ɋւ���w���v���\�������̂ŁA�u���\�b�h�v���N���b�N���܂��B

����ƁA�G�f�B�b�g�̃��\�b�h�ꗗ���\�������̂ŁA�ړI�̃��\�b�h���N���b�N���܂��B

�������āA�ړI�̃��\�b�h�̐������\������܂��B�����͓�����e�ł��邱�Ƃ������ł����A���̋��ȏ���ǂݐi��ł����Ƃ�����x������悤�ɂȂ�܂��B

���\�b�h�����łȂ��v���p�e�B�ɂ��Ă����l�̕��@�Œ��ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B