第11章までの学習を終えた人を対象に応用編を用意しました。新たに用意したのは、以下の内容です。

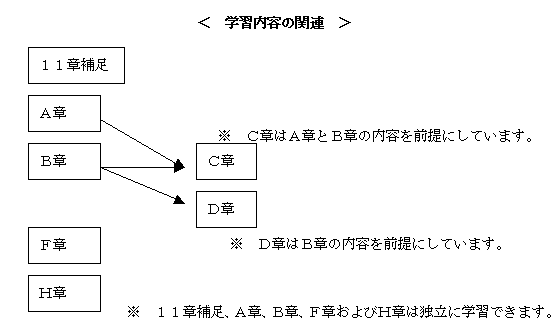

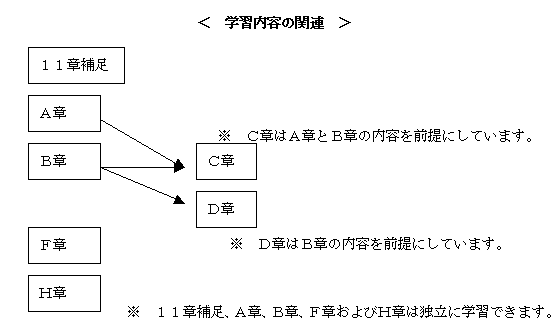

ここに、第11章補足では、あらかじめ数を決めてインベーダーを生成するのではなく、プログラム実行時にインベーダーを自由に生成させる方法について学習します。実際のプログラミング時には必要なテクニックですので、加えておきました。あとは、まず第A章〜第H章までの【学習内容とそのねらい】を参照して学習内容を確認してください。その上で、各自の興味に応じて学習してくれれば結構です。ただし、各章の学習内容の関連は次の通りとなっています。学習の際の参考にしてください。

ここで、現時点では未完である、第E章および第G章についてコメントしておきましょう。まず第E章では、第D章のネットワークプログラミングの知識を基にして、ネットワークを介したデータベース・アプリケーションを作成する方法について学習する予定です。第G章では、第F章の画像処理の知識を活用して、3DCG 作成ソフトが行っているような内容を Delphi で行ってみる予定です。CG ソフトの舞台裏が分かるような内容を用意したいと準備しているところです。

応用編の内容は、これまで同様プログラミング学習が主体となっているのですが、同時に、Delphi プログラミングを活用して、ネットワークや XML などの、情報技術の基礎知識の学習を行う、という目的が加わっています。その意味で、情報技術 (IT) の基礎知識あるいは一般教養の学習ととらえてもらって結構です。

ところで、少し横道にそれますが、一般教養をリベラルアーツと呼ぶことがあります。直訳すると自由学芸ということになるでしょうか。自由という言葉に違和感を感ずる人がいるかもしれませんが、中世ヨーロッパにおいては、キリスト教の束縛から離れて、(自由に) 人間の意志で考えることができるようになるための学問という意味が込められていました。現在はそのような束縛など存在しないので関係ないや、と多くの人は考えるかもしれません。しかし、本当にそうでしょうか? 特に (発展のすさまじい) 情報技術に関しては、「今これを知らないと流行遅れになるよ。」とか、「これはすぐに役に立たないから、そんなことを勉強しても無駄だよ。」などという世間の言葉に惑わされていないでしょうか? そのような様々な情報から、自分の判断で適切な情報を選び取り、的確に行動できる人材になるためには、例え将来専門家にならなくても、情報技術に関する基礎的な知識は持っておく必要があるでしょう。ここでの学習が、情報技術に関する一般教養を身につけることへの意識を高めることにつながれば、我々の望外の喜びです。

本応用編は、原案を石川が作成し、それを森田、高橋を加えた3人で議論した後、最終的に森田がとりまとめました。また、課題プログラムについては、社会情報学部4年の清水一昭君と大森啓史君が動作チェックを行ってくれました。