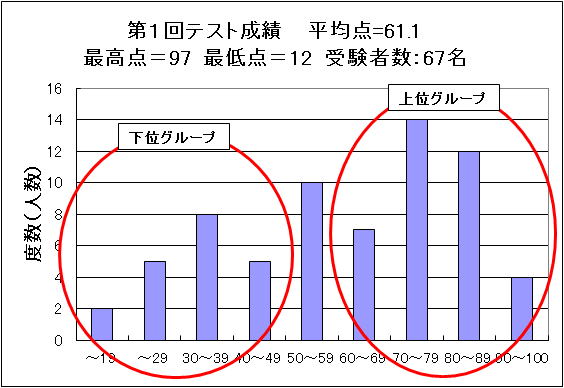

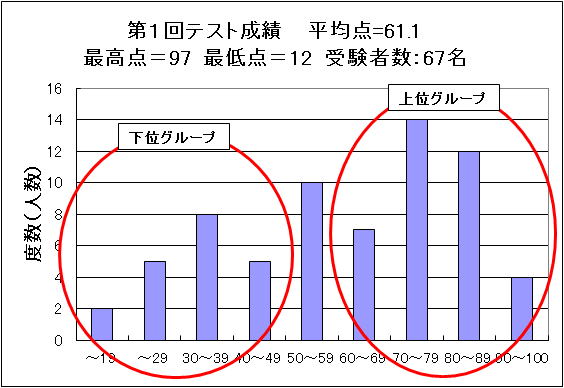

得点分布は次の通りです。

得点分布を見ると分かるとおり、50点台を境にして、60点以上のグループと50点未満のグループの2グループに分かれているように見えます。そこで、この2グループの違いは何かを調べてみました。下の表を見て下さい。

| 基礎課題数 | 応用課題数 | 理解確認T実施率 | |

| 50点未満グループ | 38.2題 | 1.05題 | 45.0% |

| 60点以上グループ | 44.6題 | 3.41題 | 97.3% |

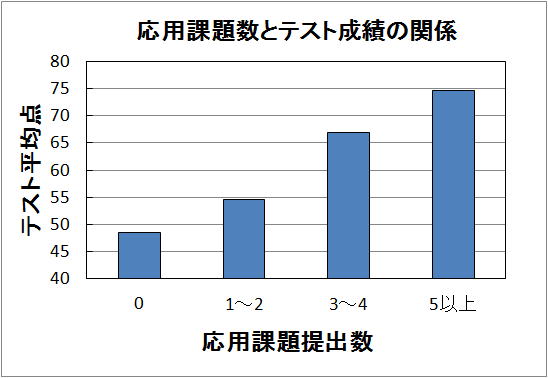

この表を見ると、上位グループと下位グループで、基礎・応用、各課題の提出数および理解度確認テスト実施率で大きな開きがあることが分かります。これは、普段の演習課題への取り組み方の差がテスト成績に反映されている事を示唆しています。当然と言えば当然ですが、成績が良くなかった人は、今後の挽回を目指して後半の学習に臨んで欲しいと思います。参考までに、応用課題の提出数とテスト成績の関係を調べてみました。次のグラフを見て下さい。

このグラフより、応用課題に数多く取り組んでいる人ほどテスト成績が良いことが分かります。この傾向については、講義中にもふれましたが、毎年みられるものです。今回あまり応用課題に取り組まなかった人は後半は意識的に応用課題に取り組むようにして下さい。

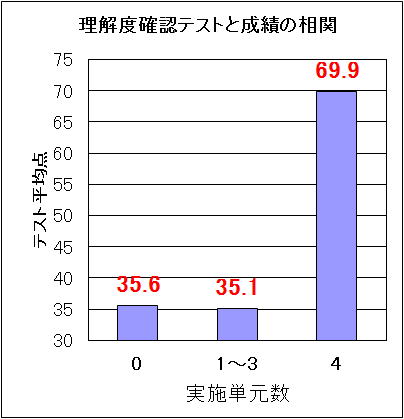

最後に、理解度確認テストをどれだけ行ったかも成績に大きく影響しています。次のグラフを見て下さい。これは、4つの単元の中でどれだけ理解度確認テストを行ったかということとテスト成績の関係を調べたものです。

これを見ると、全くあるいは部分的にしか理解度確認テストを行わなかったグループと全単元を行ったグループとの平均点には大きな開きがあります。中途半端にやるのではなく、テスト範囲の理解度確認テストをしっかりと行い、自分が間違っているところをテスト前に正しておくことはとても重要です。今後も学習進度に応じて、理解度確認テストをしっかりやって行くようにして下さい。