得点分布は次の通りです。

得点分布を見ると、平均点をピークとする分布ではなく、50点以上とそれ未満の二つのグループがあるように見えます。そこで、この2グループの違いは何かを調べてみました。下の表を見て下さい。

| 基礎課題数 | 応用課題数 | 理解確認T実施率 | |

| 50点未満グループ | 38.7題 | 1.54題 | 38.5% |

| 50点以上グループ | 40.5題 | 2.91題 | 95.5% |

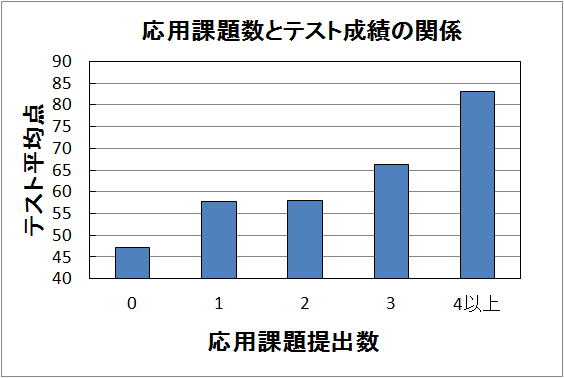

この表を見ると、上位グループと下位グループで、基礎課題提出数には大きさがないものの、応用課題提出数については、テスト範囲の応用課題数が3題であることを考えると大きな差があると言えます。さらに、理解度確認テスト実施率にも大きな差があります。ここに理解度確認テスト実施率は、4種類のテスト全てを受験していれば100%、2つを受験していれば50%という形で算出しています。自主性が重んじられるこれら(応用課題、理解度確認テスト)へ取り組む姿勢が、理解度に反映されていると言えます。成績が良くなかった人は、今後の挽回を目指して後半の学習に臨んで欲しいと思います。参考までに、応用課題の提出数とテスト成績の関係を調べてみました。次のグラフを見て下さい。

このグラフより、応用課題に数多く取り組んでいる人ほどテスト成績が良いことが分かります。特に、0題と1題以上、および3題と4題以上(テスト範囲以降の応用課題を提出)との差が顕著です。機械的に応用課題を解くのではなく、「応用課題を解いてみよう!」という自主性が理解度向上のポイントなっていると考えられます。今回あまり応用課題に取り組まなかった人は後半は意識的に応用課題に取り組むようにして下さい。

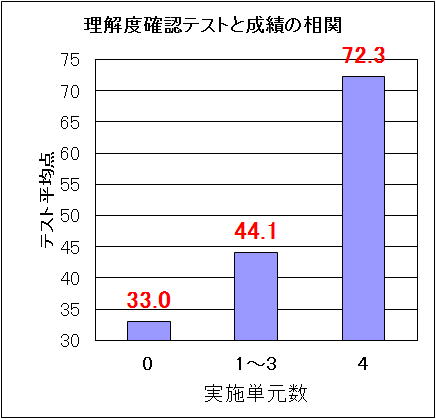

最後に、理解度確認テストをどれだけ行ったかも成績に大きく影響しています。次のグラフを見て下さい。これは、4つの単元の中でどれだけ理解度確認テストを行ったかということとテスト成績の関係を調べたものです。

これを見ると、理解度確認んテストに取り組んでいるかどうか、そして全ての単元をきちんと実施しているかどうかで、顕著な差が現れています。これも応用課題同様、義務的にやるのではなく、「理解度を確認してみよう!」、「力をつけよう!」という積極性が出てくることが大切です。中途半端にやるのではなく、テスト範囲の理解度確認テストをしっかりと行い、自分が間違っているところをテスト前に正しておくことはとても重要です。今後も学習進度に応じて、理解度確認テストをしっかりやって行くようにして下さい。