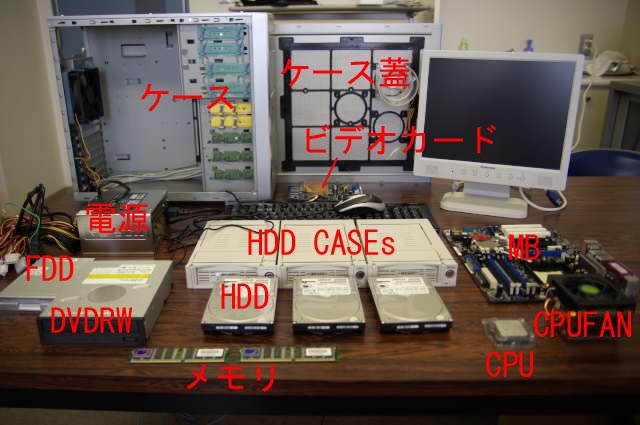

実習で組み立てるパソコンは一世代から2世代ほど古いパソコンなので、もし、皆さんが自分でパソコンを組み立てる場合違いが出てきます。

パソコンの技術は日進月歩するので、一年前の情報はもう古いということも起こりえます。

ただし、基本的な考え方は同じですから、実習でパソコンを組み立てた経験は新しいパソコンでも十分生かせます。

それでは、2005年9月時点で最新のパソコンの組み立ての流れを説明しましょう。

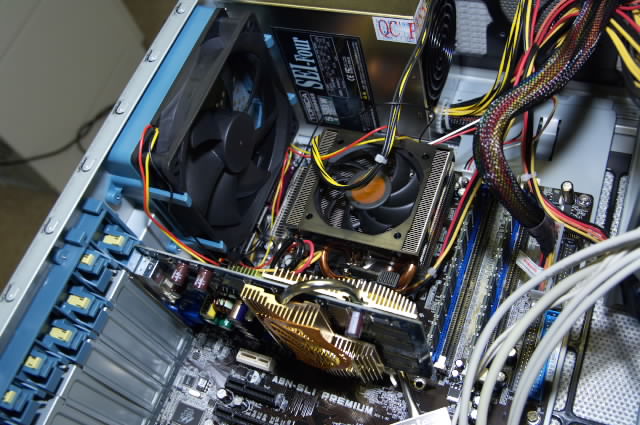

基本編と大きく異なるのはビデオカード(グラフィックカード)があることと、HDDを外側から脱着可能にする専用のケースがあることです。

基本編ではMBにCPUが取り付けられていましたがここではCPUをMBに取り付ける作業も説明します。

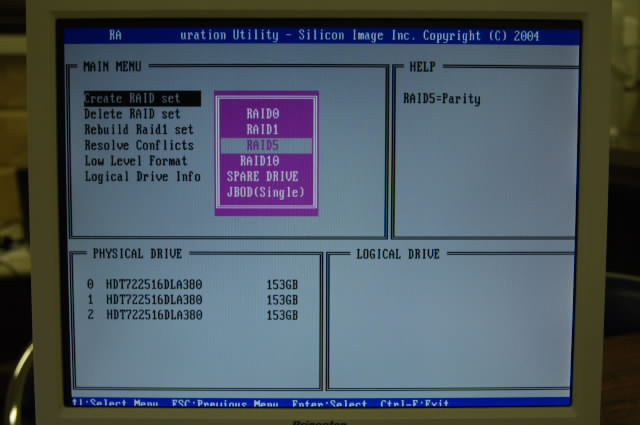

HDDが3つありますが、これはRAID5構成で使うためです。RAID5とはハードディスクの冗長化技術で動作中にHDDが一個壊れてもそのまま動作できます。

基本編ではCD-ROMドライブでしたが、ここではDVDRWドライブを使っています。最近ではインストールディスクがDVDであることが増えてきました。

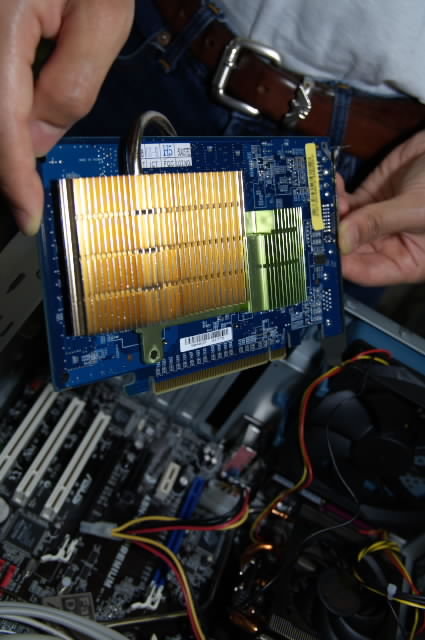

このMBには画像出力機能がついていないのでPCIEXPRESS16というソケットにビデオカードを挿す必要があります。

LAN端子はついています。

HDDディスクのコネクタはIDEの他にS-ATAコネクタがついています。S-ATAのほうが線が細く高機能なので今回はこちらに接続します。接続するHDDがS-ATA対応である必要があります。

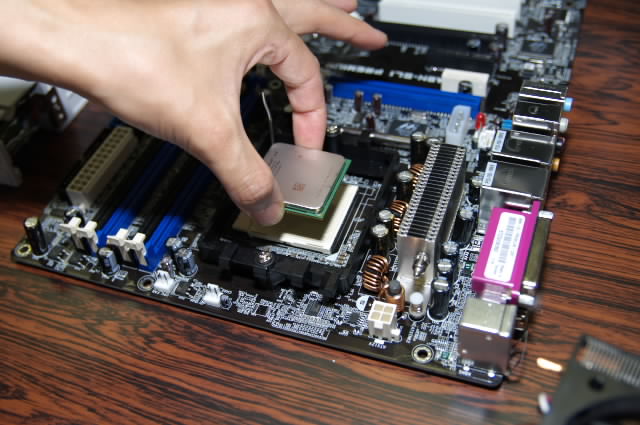

これがCPUです。裏に沢山ピンが生えています。

これがCPUです。裏に沢山ピンが生えています。

MBのCPUソケットのレーバーを上げます。

MBのCPUソケットのレーバーを上げます。

そして、CPUの向きを説明書で確認してソケットに差し込みます。

そして、CPUの向きを説明書で確認してソケットに差し込みます。

レバーを元の位置に戻します。

レバーを元の位置に戻します。

このようになります。しかし、このままだとCPUは自ら発する熱ですぐに壊れてしまいます。

このようになります。しかし、このままだとCPUは自ら発する熱ですぐに壊れてしまいます。

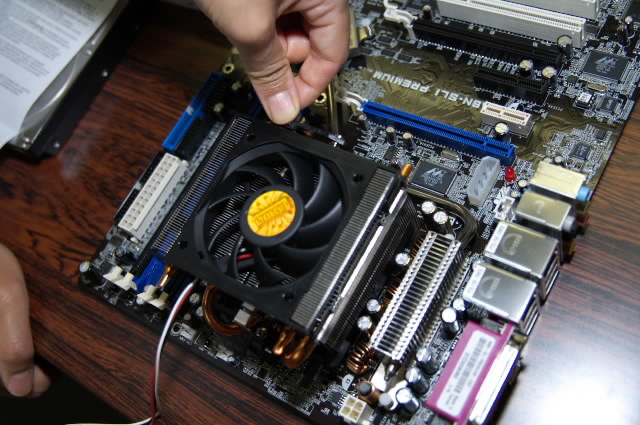

次にヒートシンク+ファンを取り付けます。このファンとヒートシンクは一体になっていて、CPUに同梱されていました。取り付けの際レバーを動かしますがこれにはかなり力が要ります。ヒートシンクはCPUからの熱を逃がすためにかなりの力でCPUに密着していることが分かります。

次にヒートシンク+ファンを取り付けます。このファンとヒートシンクは一体になっていて、CPUに同梱されていました。取り付けの際レバーを動かしますがこれにはかなり力が要ります。ヒートシンクはCPUからの熱を逃がすためにかなりの力でCPUに密着していることが分かります。

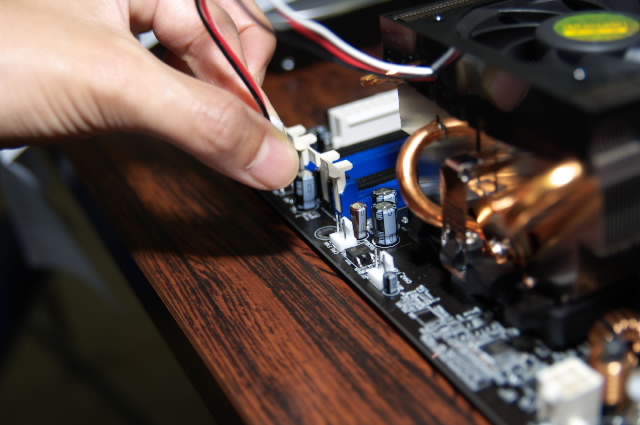

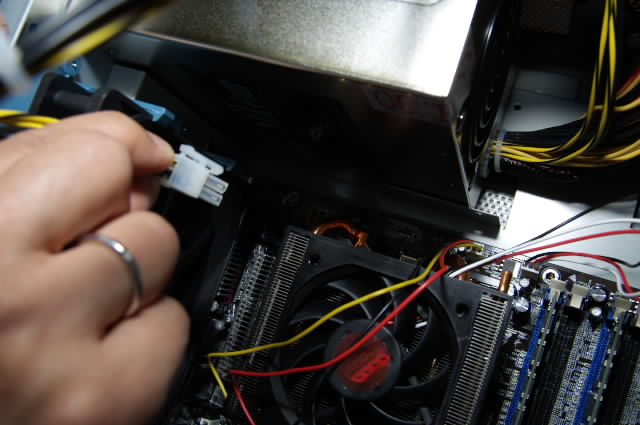

そして、ファンの電源ケーブルをMBに取り付けます。

そして、ファンの電源ケーブルをMBに取り付けます。

これでCPUの取り付け完了です。

これでCPUの取り付け完了です。

次にMBをケースに入れます。

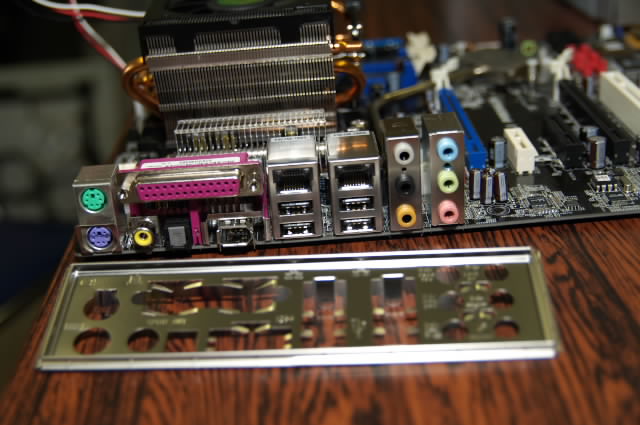

MBと同じ箱にこのような銀色のプレートが入っています。これをケースの後ろ側に取り付けます。ケースのほうにもついていますが端子の配列が合わないの必ずMBに同梱されているものを使います。

MBと同じ箱にこのような銀色のプレートが入っています。これをケースの後ろ側に取り付けます。ケースのほうにもついていますが端子の配列が合わないの必ずMBに同梱されているものを使います。

ケースの後ろから見たところ。

ケースの後ろから見たところ。

このケースではMBのネジ穴にあわせて銀色のネジ穴をはめ込むタイプでした。適切な位置にネジ穴をはめ込んで生きます。

このケースではMBのネジ穴にあわせて銀色のネジ穴をはめ込むタイプでした。適切な位置にネジ穴をはめ込んで生きます。

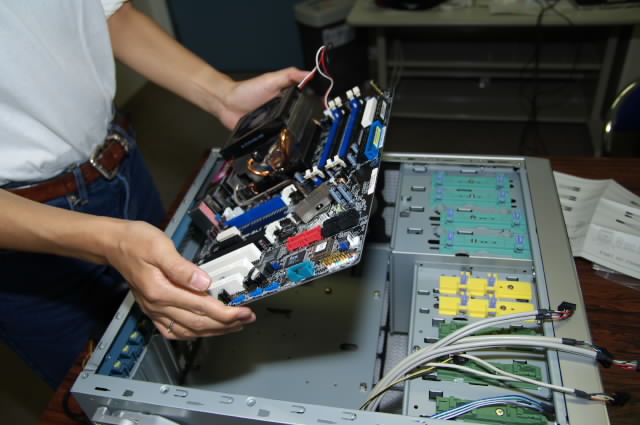

そしてMBを入れます。背面の銀色のプレートとMBの端子を合わせながら入れます。また、MBの裏側を引っ掛けて傷つけないように気をつけます。

そしてMBを入れます。背面の銀色のプレートとMBの端子を合わせながら入れます。また、MBの裏側を引っ掛けて傷つけないように気をつけます。

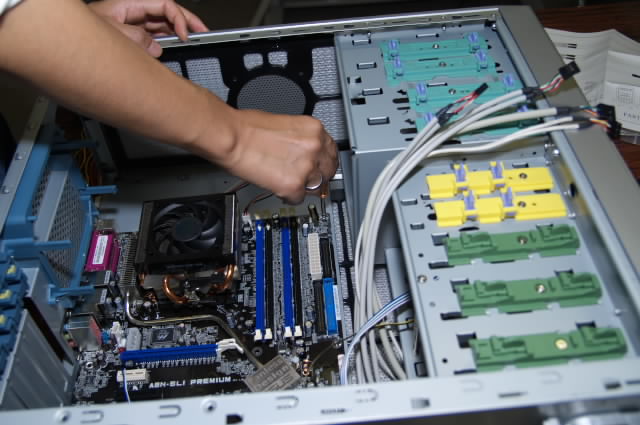

入ったらネジ止めします。

入ったらネジ止めします。

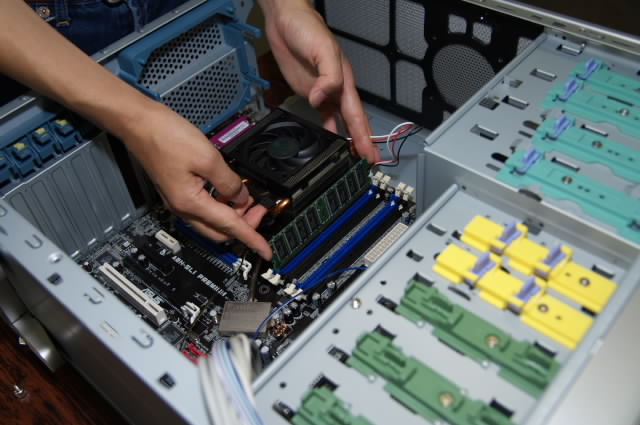

ここでは2枚挿します。このMBには4つのスロットがありますが、挿す位置が指定されています。必ず説明書で位置を確認します。

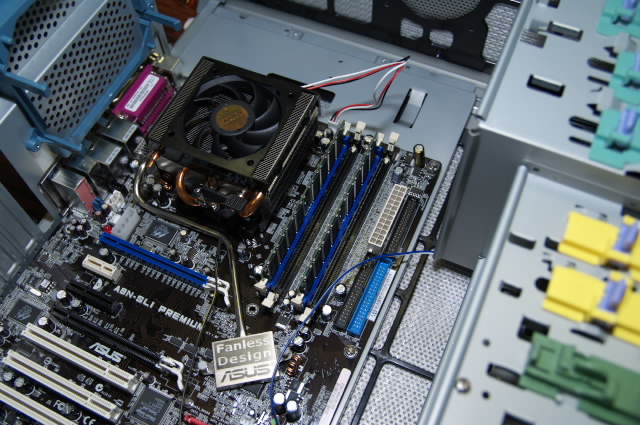

2枚挿しました。

2枚挿しました。

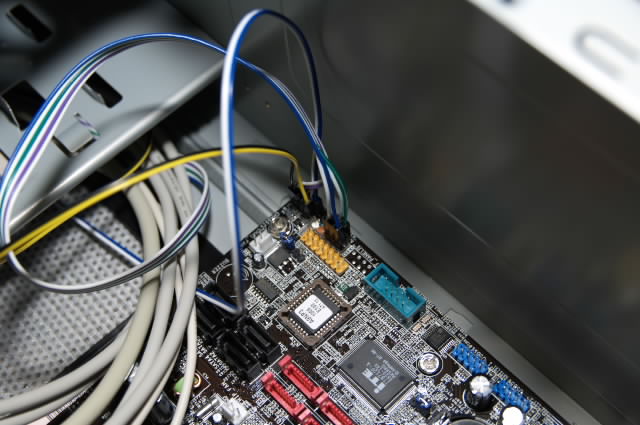

ここで、ケース背面のファンの電源コネクタをMBに挿しました。

ここで、ケース背面のファンの電源コネクタをMBに挿しました。

このケースは電源を横から入れます。

そして、背面からネジで止めます。

そして、背面からネジで止めます。

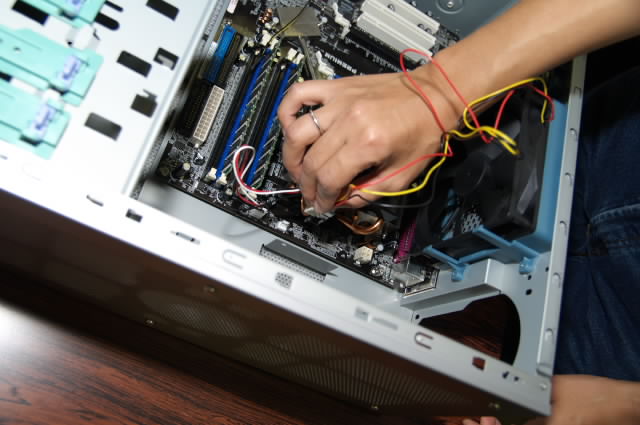

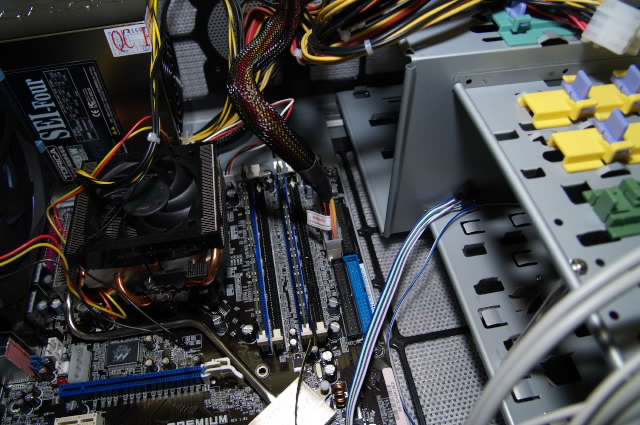

次に電源ケーブルをMBに挿します。基本編では1箇所でしたが、今回は3箇所挿す必要があります。説明書で確認して差し込みます。。

次に電源ケーブルをMBに挿します。基本編では1箇所でしたが、今回は3箇所挿す必要があります。説明書で確認して差し込みます。。

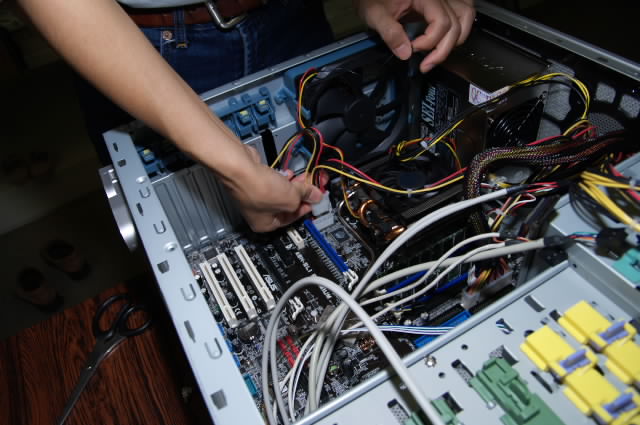

次にビデオカードを取り付けます。

装着後の図です。

装着後の図です。

ケースのスイッチやランプのケーブルをMBに接続します。これは基本編と同じ要領です。

これで、起動するための最低限の部品がつきましたのでキーボードとディスプレイをつけて電源を入れて確認します。

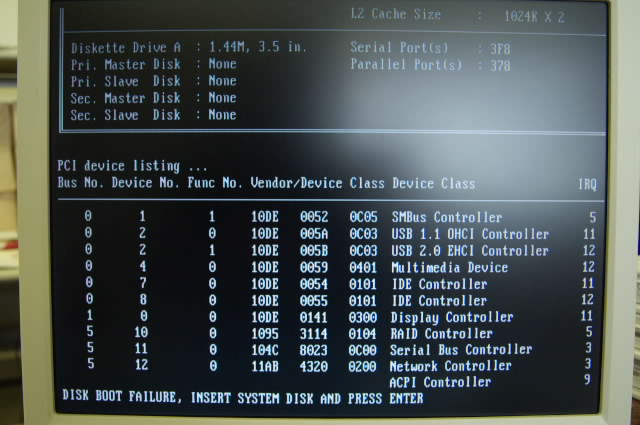

CPU、メモリなどが正しく認識されえいるか確認します。写真はその表示の次の画面です。

CPU、メモリなどが正しく認識されえいるか確認します。写真はその表示の次の画面です。

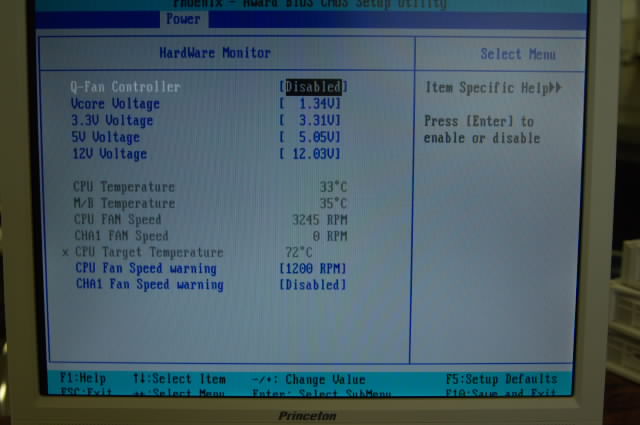

BIOS画面でCPUの温度を見て放熱が上手くいっているか確認します。

BIOS画面でCPUの温度を見て放熱が上手くいっているか確認します。

買ったばかりのケースでは前面がカバーで覆われていることがありますので取り付ける内容に合わせてカバーを外します。

FDDの取り付けは基本編と同じです。

FDDの取り付けは基本編と同じです。

このケースはネジを使わずに固定できます。

このケースはネジを使わずに固定できます。

装着完了です。

装着完了です。

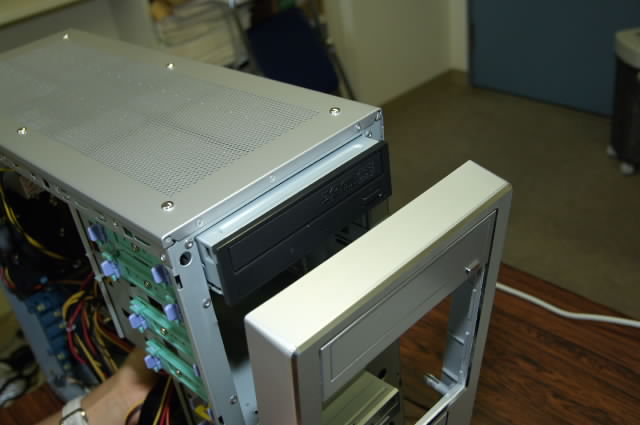

DVDドライブの取り付けも基本編のCD-ROMと同じです。ただし、このケースでは前側のカバーを外してから入れます。

DVDドライブの取り付けも基本編のCD-ROMと同じです。ただし、このケースでは前側のカバーを外してから入れます。

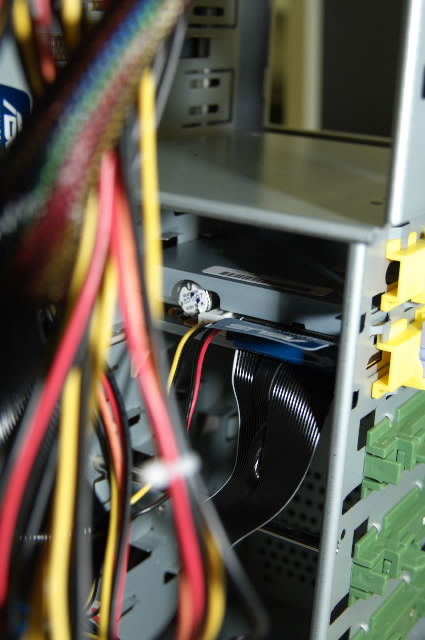

今度はHDDのケースを入れます。

今度はHDDのケースを入れます。

これも前側のカバーを外して入れます。

これも前側のカバーを外して入れます。

3つ入れました。

3つ入れました。

電源ケーブルを挿します。

電源ケーブルを挿します。

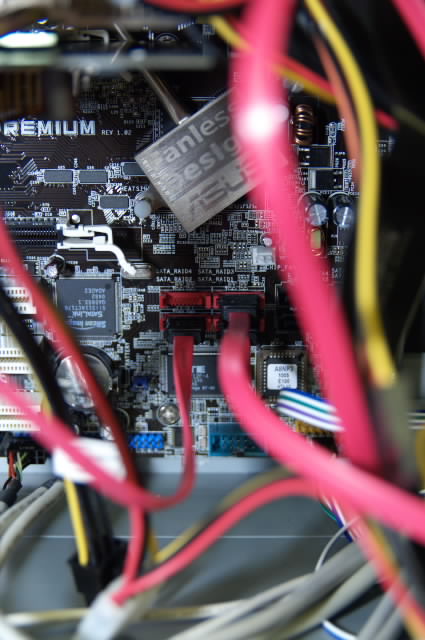

更にインタフェースケーブルを挿します。IDEと比べると細いですね。

更にインタフェースケーブルを挿します。IDEと比べると細いですね。

MB側に3本のインターフェイスケーブルを挿します。

MB側に3本のインターフェイスケーブルを挿します。

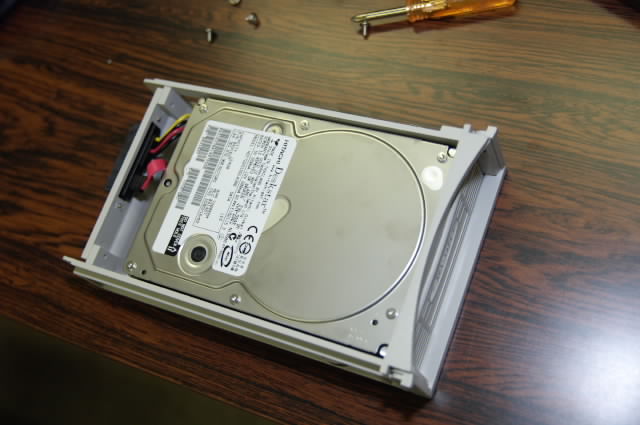

HDDをトレイに入れます。

HDDをトレイに入れます。

そして差し込みます。

そして差し込みます。

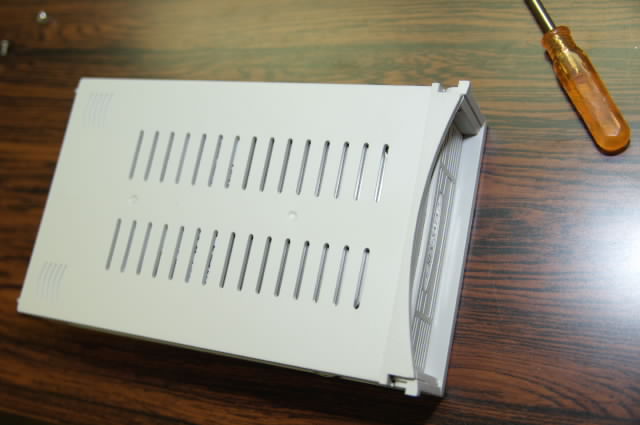

トレイを差し込んだら、付属の鍵でONの位置にセットします。これでHDDは接続されかつ固定され抜けなくなります。

トレイを差し込んだら、付属の鍵でONの位置にセットします。これでHDDは接続されかつ固定され抜けなくなります。

これで、完成です。

これで、完成です。

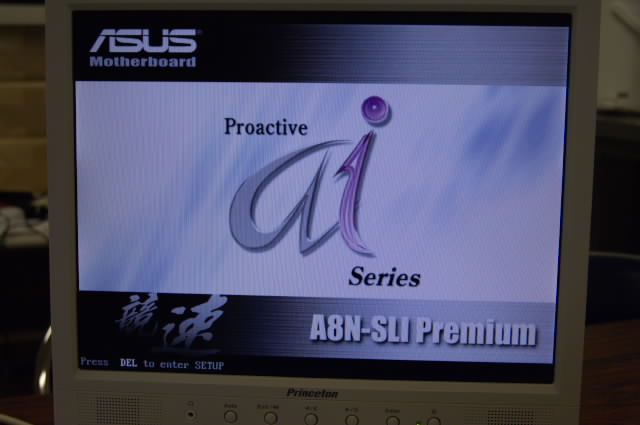

起動画面です。最近のMBは初期画面もカラフルです。

起動画面です。最近のMBは初期画面もカラフルです。

BIOSでRAID5を構成します。

BIOSでRAID5を構成します。

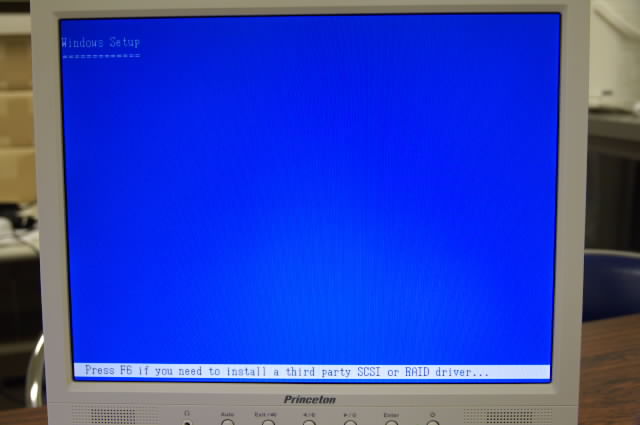

RAID5のドライバがWindowsXPにないのでそのままではHDDを認識してくれません。MB付属のCD-ROMにRAIDドライバ入りのフロッピーを作るプログラムがありますので、それを使って予め用意しておきます。そして、OSのインストーラが起動した直後にF6を押して、フロッピーからドライバを追加します。

RAID5のドライバがWindowsXPにないのでそのままではHDDを認識してくれません。MB付属のCD-ROMにRAIDドライバ入りのフロッピーを作るプログラムがありますので、それを使って予め用意しておきます。そして、OSのインストーラが起動した直後にF6を押して、フロッピーからドライバを追加します。

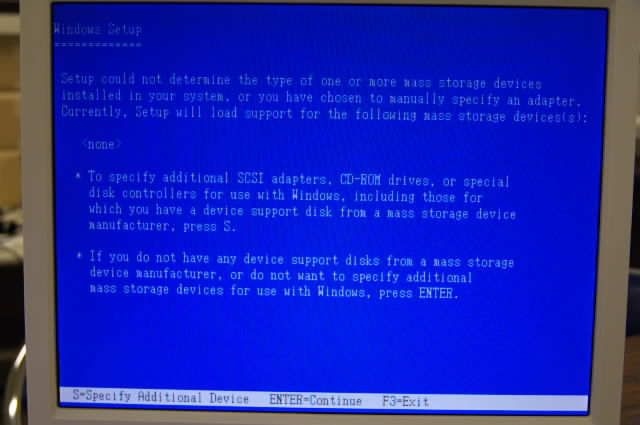

F6を押してしばらくするとフロッピーを入れる画面になります。

F6を押してしばらくするとフロッピーを入れる画面になります。

それ以降は通常のインストールと同じです。

ハードディスクはいつか必ず壊れますから、そのデータを保護するために冗長化する必要があります。 また、サーバは処理を止めたくない場合があります。RAID5では一個HDDが壊れてもそのまま動作することが出来ます。ただし、2個以上同時に故障するとデータは失われてしまいます。

よってRAID5では2個以上同時に故障することはきわめて可能性が低いという仮定があります。しかし、2個同時に故障するという可能性は決して0ではありませんので、RAIDを過信してはいけません。定期的なバックアップ等を行う必要があります。

このMBではRAID0, 1, 5 10をサポートしています。RAID0は冗長化ではありませんが、他の番号は様々な方式の異なる冗長化方法を表しています。

より耐障害性の高い方式のRAID6も普及しつつあります。RAID6では2個のHDDが壊れてもそのまま動作します。これを使うには通常は専用のRAIDカードを購入する必要があります。高価なサーバー用MBには搭載されているかもしれません。