パソコンの組み立ては、初めての人には難しく感じるかもしれませんが、基本的な事柄を覚えれば実はそれほど難しくありません。

パソコンの構成は、細かい点を除けばどんなコンピュータも殆ど同じです。この講義で組み立て方と部品の知識扱い方を習得すれば、ワークステーション、サーバ機、そしてスーパーコンピュータを扱う場合にも共通の知識を応用することが出来ます。

ここでは、写真を使って流れを説明します。組み立てるパソコンの部品はこの説明と完全に一致しない場合があり、また最善の組み立て手順もケースバイケースですから、迷ったときはSA、TA、教員 (以後SA)に確認してから作業を進めてください。

ドライバーの扱いに十分注意してください。複数の人間が作業しますから相手の目をグサリということもありえます。

ケースや部品は意外と鋭い部分が多いです。誤って出血しないように注意してください。

ネジは硬く締めすぎないように気をつけてください。どの程度締めたら良いのか分からないときはSAに確認してください。

ほぼ最小構成の部品です。この説明では後でネットワークカードを取り付けます。ネットワークカードはこの写真には含まれていません。

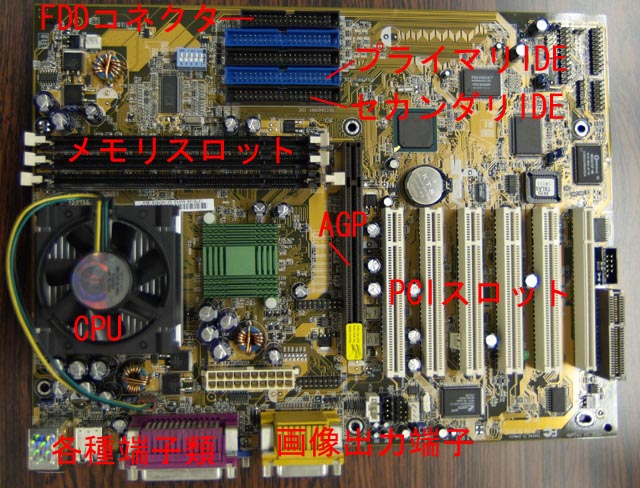

マザーボード(メインボード、MB)

マザーボードはパソコンの最も中心になるものといえるでしょう。すべての部品はこのボードにつながります。最近はマザーボードに画像出力、ネットワーク、サウンド等の機能がついています。ただし、これはマザーボードによって異なりますので注意してください。写真のマザーボードは画像出力とサウンドの機能はついていますがネットワークの機能はありません。

CPU( Central Processing Unit = 中央演算処理装置)

パソコンが計算を行うところです。実習ではマザーボードに既についています。具体的な取り付け方はこちらを参考にしてください。

現在はIntelかAMDのものが主流です。メーカーが違うとそれに対応するMBが異なります。また、CPUのソケットの違いもあります。ソケットが違うと形状が違うのでつけることが出来ません。

メモリ (Memory)

CPUが作業するために情報を一時的に記憶するところです。大きな容量を搭載したほうがいろいろな用途で快適に実行できます。最近は512MB〜2GBの容量が一般的です。MBによって対応するメモリの種類が違います。

HDD (Hard Disk Drive =ハードディスクドライブ)

情報を記憶する場所です。メモリよりも大容量で電源を切っても情報は保存されます。ただしメモリのほうが遥かに高速にデータを処理します。最近は20GB〜300GB位が一般的です。

ケーブルは平たい形状をしています。よく見るとこれは沢山の線が並列に並んでいるものだと分かると思います。もし、似たケーブルが2本あり、片方の線の束がより細いものがある場合はそちらのケーブルを使います。太いほうはCD-ROMの接続に使います。

最近はS-ATAと呼ばれる細いケーブルに対応したHDDが一般的になってきました。S-ATAの発音は複数あり、サタ、エスアタ、シリアルエーティーエーなどです。

※2010年度のパソコンからからHDDはS-ATAのものになりました。

FDD=フロッピーディスクドライブ

かつては、HDDの役割を担っていました。その後データを移動したり受け渡したりするのに使われいましたが、その役割も今はUSBメモリに奪れつつある感があります。現在のパソコンの購入時に装着されることはほとんどなくなりました。しかし、古いパソコンの設定のときにたまに使うことがあり、いまだに無いと困るときがあります。容量は1.44MBが一般的です。

※2010年度の組み立て用パソコンにはついていません。

CD-ROMドライブ(DVDドライブ、ブルーレイドライブ)

CD-ROMを読み込むドライブです。

最近はCDやDVDに書き込み可能なものも一般的になりました。

2010年現在では、更にBru-ray Discを読み書きできるものが一般的になってきました。

電源

パソコンに電源を供給する部品です。機種によって供給できる電力量が異なります。CPUや搭載する部品によって必要とされる電源の能力が異なります。最近のCPUでは500W以上必要な場合もあります。

しかし、現在CPUの消費電力が再び下がってきたおかげで以前よりも必要なワット数が少なくてすむ場合もあります。

ケース

パソコンの部品を格納するケースです。自作するときはある程度大きいほうが作業がしやすいです。頻繁にパソコンの中を開ける場合はある程度いいものを使ったほうが扱いやすく時間を節約できます。

電源の留め金

これは、ケースによってあるものとないものがあります。高価なケースではネジをまったく使わないものもあります。

実習では既にCPUはMBについています。CPUは小さいですが、その上に放熱板(ヒートシンク)がついており更にその上にファンがついています。写真ではCPUはファンと放熱板に隠れて見えません。

CPUのファンのケーブルがMBにつながれていることを確認してください。ファンが回らないとCPUが熱くなり故障することがあります。

MBをケースに引っ掛けて傷をつけないように慎重に入れてください。配線が傷つくと二度と動きません。

ケース背面の穴とMBの端子をうまくあわせてください。ここはコツがいるのではじめての人はSAに教えてもらってから取り付けてください。

ピッタリはまったらネジ止めします。

ピッタリはまったらネジ止めします。

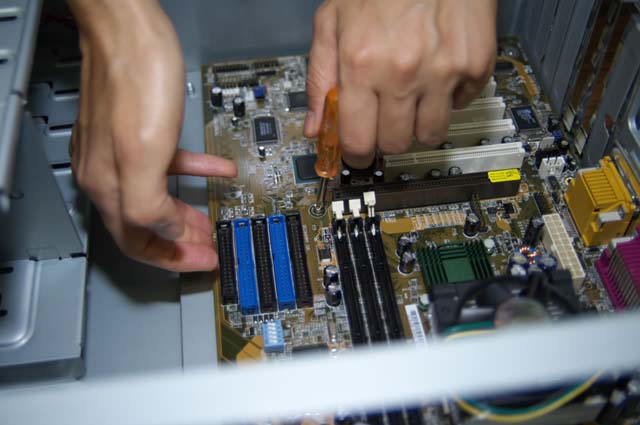

メモリをMBに差し込みます。差し込むスロットは決められている場合がありますのでMBの説明書で確認してください。

また、メモリには向きがあります。反対向きには刺さらないようになっているのでよく向きを確認してから差し込むようにしてください。

レバーを両脇に開いて差し込みます。

レバーを両脇に開いて差し込みます。

正しく差し込むとレバーは自然に閉じます。

正しく差し込むとレバーは自然に閉じます。

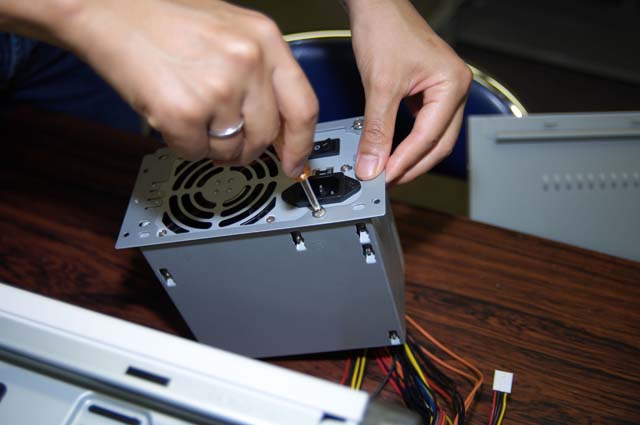

次に電源を取り付けます。既に電源がケースについている場合は付け方を確認してMBにケーブルを差し込むところから作業してください。

この図では電源とケースと取り付け用の金具の位置関係を示しています。

この図では電源とケースと取り付け用の金具の位置関係を示しています。

まず、電源に取付金具をつけます。このときネジは少しゆるめにしておいてケースに電源を入れるときにネジ穴の位置を微調整できるようにしておきます。

まず、電源に取付金具をつけます。このときネジは少しゆるめにしておいてケースに電源を入れるときにネジ穴の位置を微調整できるようにしておきます。

電源を入れたら、留め金とケースのネジ穴を合わせて、全てのネジを締めます。

電源を入れたら、留め金とケースのネジ穴を合わせて、全てのネジを締めます。

電源のケーブルをMBに差し込みます。

電源のケーブルをMBに差し込みます。

このMBはグラフィックカードが内蔵されています。そのため画像出力端子もマザーボードについていますので作業は必要ありません。他の多くのMBは画像を出力すためにグラフィックカードを挿す必要があります。

その作業はこちらを参考にしてください。

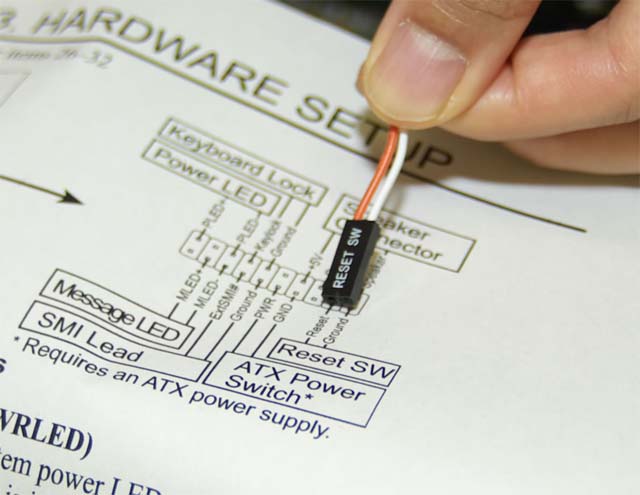

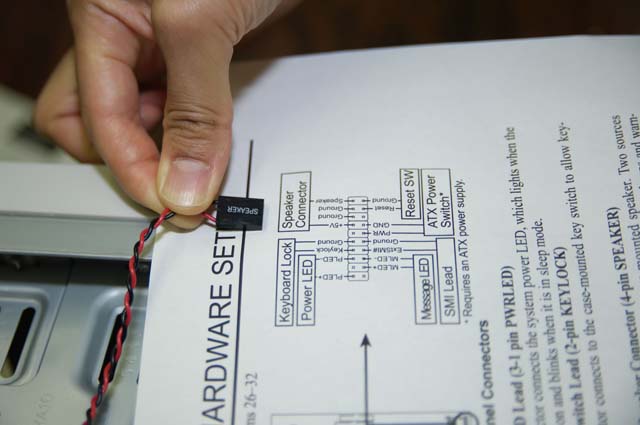

ここは、MBの説明書をよく読んで作業してください。

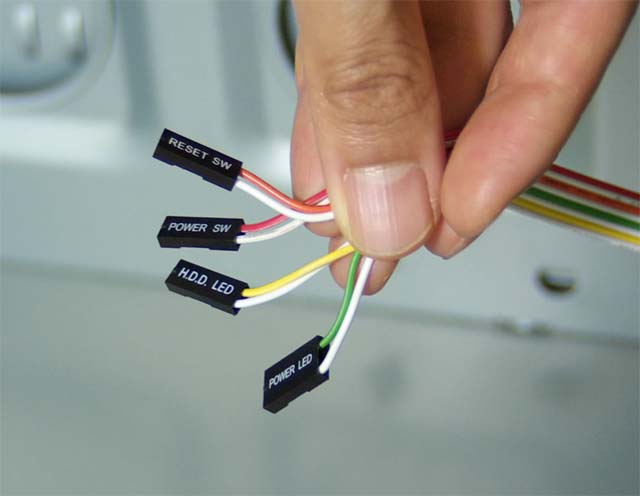

この画像はMBをビデオボード、グラフィックカード、グラフィックボード、グラフィックスカード、グラフィックスボードケースにつける前の画像ですが、ケースからはケースについている電源のスイッチ等の各種スイッチとMBをつなぐためのケーブルが延びています。これを正しくMBに接続することで電源を入れることが出来ます。

この画像はMBをビデオボード、グラフィックカード、グラフィックボード、グラフィックスカード、グラフィックスボードケースにつける前の画像ですが、ケースからはケースについている電源のスイッチ等の各種スイッチとMBをつなぐためのケーブルが延びています。これを正しくMBに接続することで電源を入れることが出来ます。

指す位置は説明書を見ないと分からない場合がありますので、慎重に位置と向きを確認してからつないでください。

ここで挿入するのは画像にある4つのケーブルとスピーカのケーブルの合わせて5つです。このケーブルの数と種類は使うケースとMBで異なります。

ここで挿入するのは画像にある4つのケーブルとスピーカのケーブルの合わせて5つです。このケーブルの数と種類は使うケースとMBで異なります。

REST SW = リセットスイッチ

POWER SW = 電源スイッチ

H.D.D. LED (IDE LED) = ハードディスクアクセスランプ(ハードディスクが動作中に光ります)

POWER LED = 電源が入ると光ります。

説明書を良く見て向きと位置を確認します。初心者よりもむしろ経験者のほうが勘で挿してしまう傾向にありますが、きちんと説明書を読んだ方が無用なトラブルを避けることが出来、結果的に早く作業できます。向きは白い線がgroundまたは-にくるようにします。

説明書を良く見て向きと位置を確認します。初心者よりもむしろ経験者のほうが勘で挿してしまう傾向にありますが、きちんと説明書を読んだ方が無用なトラブルを避けることが出来、結果的に早く作業できます。向きは白い線がgroundまたは-にくるようにします。

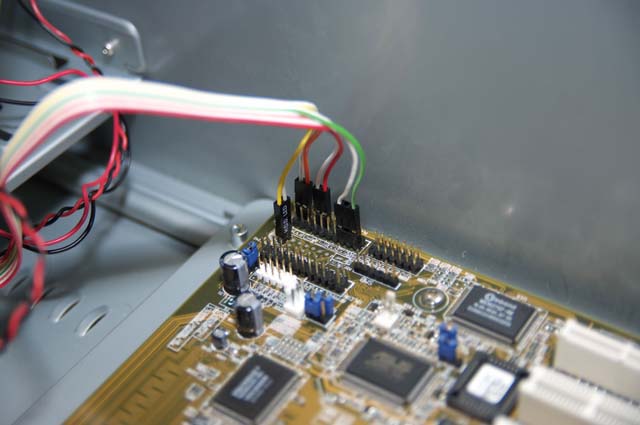

POWER LED,

POWER SW, H.D.D LED, RESET LEDをつけた図です。スピーカを忘れないようにします(実は写真では忘れています)。

POWER LED,

POWER SW, H.D.D LED, RESET LEDをつけた図です。スピーカを忘れないようにします(実は写真では忘れています)。

スピーカもケーブルも確認して挿します。上の写真では黄色い線のH.D.D

LEDの後ろくらいの位置です。+5Vが赤い線になります。

スピーカもケーブルも確認して挿します。上の写真では黄色い線のH.D.D

LEDの後ろくらいの位置です。+5Vが赤い線になります。

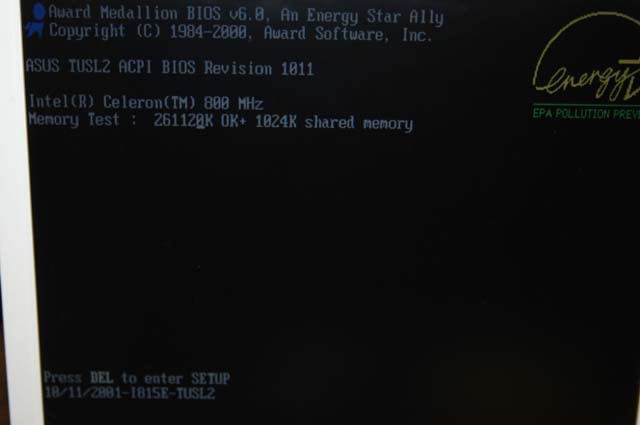

この段階で画面が出る最低限の部品がついたので、マウス、キーボード、ディスプレイをつないで電源か正しく入るか確認します。

一番最後に電源のコンセントを差し込みます。

一番最後に電源のコンセントを差し込みます。

電源背面にあるスイッチをONにして、ケース前面の電源スイッチを押して電源を入れてください。

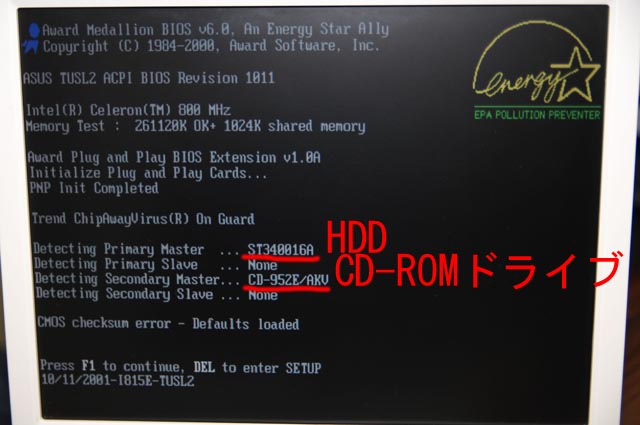

このような画面が出てきたらOKです。この時点でSAに確認してもらってください。

このような画面が出てきたらOKです。この時点でSAに確認してもらってください。

画面が出ても、警告音が出る場合はなにか問題があるのでSAに問い合わせてください。

ここまで出来ると難関は突破したといえます。

LEDやリセットスイッチが正しく動作するかもチェックしてください。

LEDやリセットスイッチが正しく動作するかもチェックしてください。

次の作業を進める前に必ず電源の線は抜いてください。

次の作業を進める前に必ず電源の線は抜いてください。

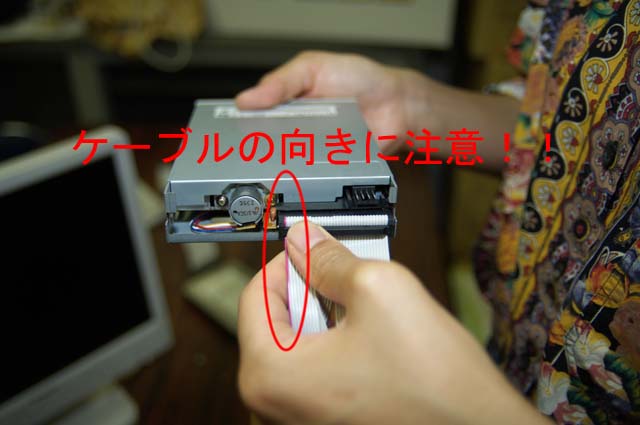

次にFDDの取り付けです。ケーブルの向きにはくれぐれも気をつけてください。間違えて逆につけるとコンデンサーが爆発することがあります。

ケーブルの赤い線が写真のようになることを確認してください。

ケーブルの赤い線が写真のようになることを確認してください。

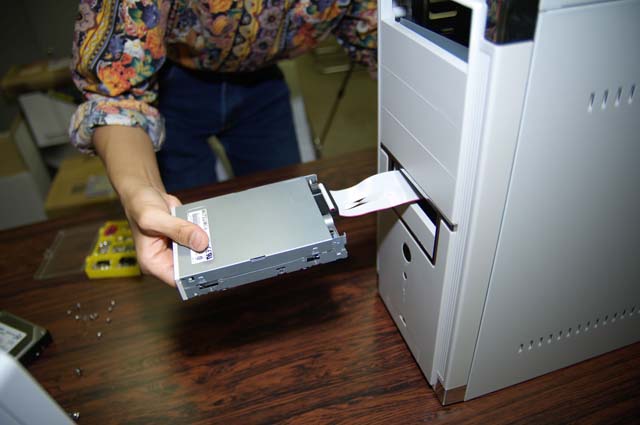

前方から挿入します。ただし、これはケースの作りによって方法は変わります。

前方から挿入します。ただし、これはケースの作りによって方法は変わります。

ネジで固定します。

ネジで固定します。

そして、電源ケーブルをFDDに挿します。同じ形状のものが何個かありますがどれでもかまいません。付けやすいものを選んでつけます。

そして、電源ケーブルをFDDに挿します。同じ形状のものが何個かありますがどれでもかまいません。付けやすいものを選んでつけます。

FDDのケーブルをMBに挿します。逆向きには入らないようになっているので向きに気をつけてください。逆向きに無理に押し込むと壊れてしまいます。

FDDのケーブルをMBに挿します。逆向きには入らないようになっているので向きに気をつけてください。逆向きに無理に押し込むと壊れてしまいます。

これで、FDDの装着は完了です。

これで、FDDの装着は完了です。

HDDを取り付けます。今回、ハードディスクはリムーバブルケースに入れるのでこちを参考にして取り付けてください。以下の2枚の写真は飛ばして、ケーブルの接続から再開してください。

ジャンパピンの位置を裏の図と比較してください。ここでは、Master,

Cable select, CS等になっていればOKです。それ以外の場合はSAに問い合わせて適切な位置に変更してください。

(リムーバブルケースを取り付けた場合は飛ばします。)

ジャンパピンの位置を裏の図と比較してください。ここでは、Master,

Cable select, CS等になっていればOKです。それ以外の場合はSAに問い合わせて適切な位置に変更してください。

(リムーバブルケースを取り付けた場合は飛ばします。)

まずケースに固定します。

(リムーバブルケースを取り付けた場合は飛ばします。)

まずケースに固定します。

(リムーバブルケースを取り付けた場合は飛ばします。)

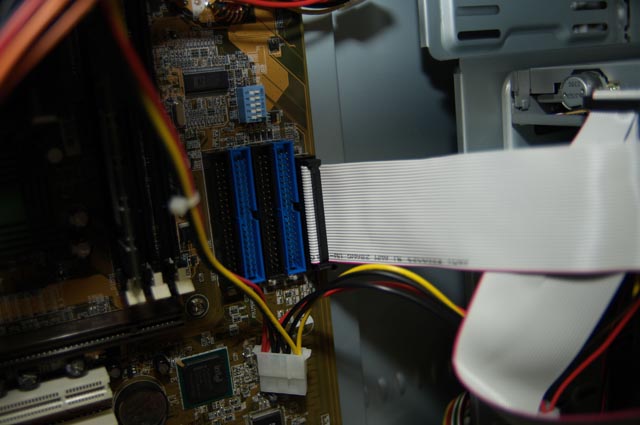

ケーブルでMBとHDDをつなぎます。両側に向きがあり反対側には入らないようになっています。通常コネクタが2つ近くにあるほうをHDDへ、コネクタがひとつしかないほうをMB側に挿します。

ケーブルでMBとHDDをつなぎます。両側に向きがあり反対側には入らないようになっています。通常コネクタが2つ近くにあるほうをHDDへ、コネクタがひとつしかないほうをMB側に挿します。

MBのコネクタはHDD用のPrimary IDEと書かれたコネクタに挿入します。説明書を参照してください。

電源のケーブルを指して、HDDの装着完了です。

電源のケーブルを指して、HDDの装着完了です。

CD-ROMドライブを取り付けます。

HDDのときと同様にジャンパピンの位置を確認してください。MasterまたはCSELになっていればOKです。

HDDのときと同様にジャンパピンの位置を確認してください。MasterまたはCSELになっていればOKです。

ケースに入れます。

ケースに入れます。

これで、前面は全て塞がりました。

これで、前面は全て塞がりました。

横からネジで固定します。

横からネジで固定します。

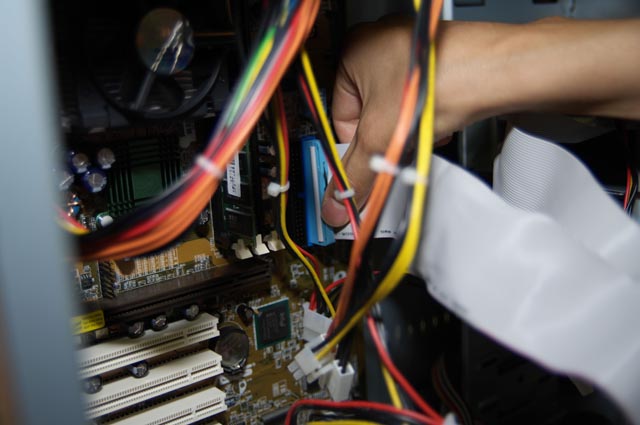

セカンダリ(Secondary)IDEと書かれたコネクタにつなぎます。説明書を参照してください。

セカンダリ(Secondary)IDEと書かれたコネクタにつなぎます。説明書を参照してください。

電源ケーブルを差し込んでCD-ROMドライブの装着は完了しました。

電源ケーブルを差し込んでCD-ROMドライブの装着は完了しました。

再び電源を入れて画面で各ドライブが認識されているかチェックしてください。SAにも確認してもらってください。

再び電源を入れて画面で各ドライブが認識されているかチェックしてください。SAにも確認してもらってください。

ネットワークカード(LANボード)

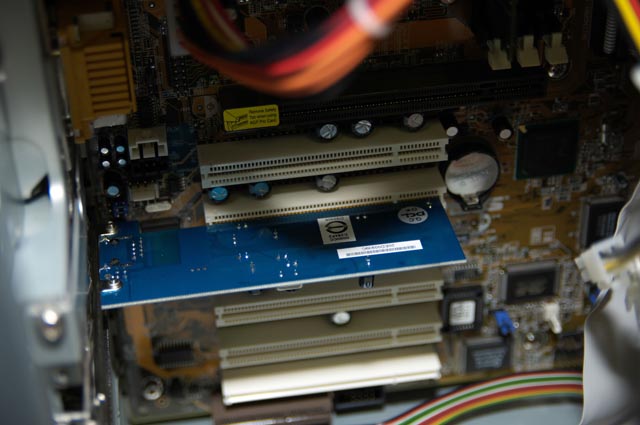

最近はMBについているものが多いですがそうでない場合はMBのPCIスロットにネットワークカードを差し込みます。

これがネットワークカードです。これは最近のものなのでギガビット対応です。

これがネットワークカードです。これは最近のものなのでギガビット対応です。

装着はこのようになります。基本的には空いているPCIスロットならどこでも良いです。ただし、MBによっては挿さないほうが良い場所がありますから挿す前に説明書を読んでください。

装着はこのようになります。基本的には空いているPCIスロットならどこでも良いです。ただし、MBによっては挿さないほうが良い場所がありますから挿す前に説明書を読んでください。

ネジで固定します。最近のケースではネジではなくワンタッチで固定できるものが増えました。

ネジで固定します。最近のケースではネジではなくワンタッチで固定できるものが増えました。

OSをインストールした後、通信が出来ればOKです。このことは後で確認します。

OSをインストールした後、通信が出来ればOKです。このことは後で確認します。

これで、パソコンの組み立ては出来ましたがこのままではパソコンは使えません。OSをインストールして使えるようにしましょう。

OS(Windows)のインストールへ(これ以降は古い内容です。参考に残してあります。)